4年生「空気と水の性質」|勝敗は“数値化”にあり!? ゲームを通して“子どもの問い”が生まれる授業展開【理科の壺】

空気の性質の学習でよく使われる空気鉄砲。今回は、別の教材を用いて、子どもたちがワクワクするゲームに仕立てた授業アイデアです。理科は科学的に追究することが求められます。そこで、子どもたちが意欲的に取り組む中で自然に問いを立て、数値化する必要性に気づき、主体的に単元の中心問題に向かう授業を展開する流れについて紹介します。優秀な先生たちの、ツボをおさえた指導法や指導アイデア。今回はどのような“ツボ”が見られるでしょうか?

執筆/神奈川県公立小学校教諭・時田凪

連載監修/國學院大學人間開発学部教授・寺本貴啓

1.子どものワクワクから始まる単元導入

第4学年の理科「空気と水の性質」では、空気や水の「体積の変化」や「圧し返す力」といった性質を関係づけて理解することがねらいとされています。しかし、これらの概念は子どもにとって目に見えにくく、実感を伴いにくい内容でもあります。

そこで、子どもたちが楽しみながら自然に「空気」や「水」のはたらきに疑問をもつことができるよう、単元の導入としてゲームを行いました。

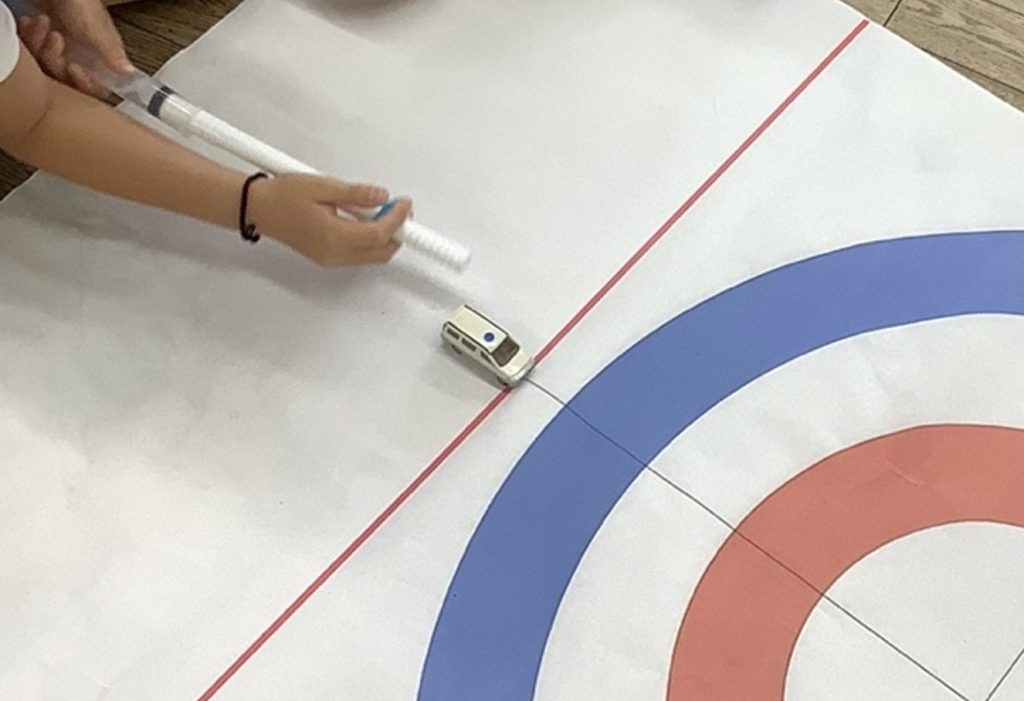

空気や水を閉じ込めることができる実験キット(注射器のようなもの)とミニカーを使ったカーリングゲーム、題して『Carリング選手権』です!

キットの筒の中に水と空気を半分ずつ入れて閉じ込め、その筒を圧すと、圧し返す力でミニカーが前に進みます。まるでカーリングのストーンのように、得点ゾーンをめざして走らせるゲームです。

2.「押しているのは、空気? 水? それとも両方?」自然に生まれる疑問

クラス目標の「協力」を取り入れて、「クラスの絆を深めるために、“協力”を意識してゲームをやってみよう!」という声掛けでゲームを行いました。チーム対抗『Carリング選手権』の説明段階から、子どもたちはすぐに夢中になり、早く始めたい!とワクワクしている姿が見られました。

活動に取り組む中で、

「車を押しているのは水? 空気? それとも両方?」

「筒の中の水をもっと増やしたら、強くなるんじゃない?」

「空気だけにした方がいいかも!」

といった声が次々にあがり、たくさんの疑問が生まれていきました。

結果発表の際には、とくに高得点を出したチームが注目されました。

他のチームの子どもたちが「どうやってそんなに高い点をとったの?」と尋ねると、「強く押しすぎるとビューンって飛びすぎちゃうから、中くらいの力で押すのがいいんだよ!」という答えを返していました。

このやり取りを通して、「力の入れ方を調整することが大事なんだ」という共通認識がクラスの中で生まれました。

3.「目標点数」を獲得するには!? クラス全体の挑戦

導入1回目の『Carリング選手権』はチーム対抗戦で、チームメイトと協力しながらゲームに取り組みました。そして第2回戦、単元の終末では、クラス全体で目標点数の獲得をめざして全員で協力するように促し、クラスとしての一体感が生まれるようにしました。

題して『先生からの挑戦状』。内容は、「クラスで合計120点以上をとろう!」というものです。

ただの勝敗を競うゲームではなく、クラス全員で協力して結果を出すチャレンジ形式にしました。

このことで、子どもたちの意識が変わりました。

子どもたちは、「中くらいの力」ではなく、「何メモリまで押したら何センチ進むか」といった数値化をする必要があると考え始めます。

4.単元の中心問題に直結する「問い」へ

「もっと正確に押したい」「空気だけと、水だけで比べてみよう」など、主体的に試行錯誤する姿が見られるようになりました。この過程で、「車を押しているのは何か?」「圧し返す力の正体は?」という疑問がより明確になっていき、子どもたちは次のような問いを立てました。

「車を押し返しているのは、水、空気、それとも両方なのだろうか」

「閉じ込めた空気(水)を強く圧したときと、弱く圧したときでは、圧し返す力はどのくらい違うのだろうか」

これらの問いは、まさに単元の中心問題に直結しています。

5.成果と課題

実践を通していくつかの課題も見えてきました。

「このようなテーマで書いてほしい!」「こんなことに困っている。どうしたらいいの?」といった皆さんが書いてほしいテーマやお悩みを大募集。先生が楽しめる理科授業を一緒に作っていきましょう!!

※採用された方には、薄謝を進呈いたします。

理科の壺は毎週水曜日更新です!

<執筆者プロフィール>

時田凪●ときた・なぎ 横浜市立小学校教諭。子どもたちのワクワクする気持ちを大切にし、主体的に取り組むことができるような授業を目指しています。

<著者プロフィール>

寺本貴啓●てらもと・たかひろ 國學院大學人間開発学部 教授 博士(教育学)。小学校、中学校教諭を経て、広島大学大学院で学び現職。小学校理科の全国学力・学習状況調査問題作成・分析委員、学習指導要領実施状況調査問題作成委員、教科書の編集委員、NHK理科番組委員などを経験し、小学校理科の教師の指導法と子どもの学習理解、学習評価、ICT端末を活用した指導など、授業者に寄与できるような研究を中心に進めている。