子供たちの発話の積極性を各教科の授業づくりに生かす <中学校「総合的な学習の時間」探究のポイント> #04

この企画では3回にわたって、愛知県岡崎市立新香山中学校の総合的な学習の時間(以下、総合学習)の実践の基本的な方向性や具体的な事例を紹介してきました。今回は、そのような先進的実践を行っている新香山中学校の実践の中で、全国の先生方が総合学習を進める上で課題や疑問として感じていることに対する、答えともなる実践について紹介していきます。

▶「オーセンティック体験」「カタリバ活動」「振り返り活動」の3ステップ <中学校「総合的な学習の時間」探究のポイント> #01

▶子供の探究を真剣に考えていけば、教科連携はむずかしくない <中学校「総合的な学習の時間」探究のポイント> #02

▶総合学習はなるべく押し付けにならないようにしたい <中学校「総合的な学習の時間」探究のポイント> #03

林正彦校長

石原昌仁教頭(前任)

目次

総合学習に対して意欲の高い教員が、学年の総合学習担当

実際に全国の多くの先生方が、総合学習を進める上での悩みの中には、学校全体で共通認識の下に実践を進めていくことがむずかしい、という声も聞かれます。そこで昨年度まで長く研究に携わった石原昌仁教頭(前任)に、まず全校体制で取り組むための具体的な方法について話を伺いました。

「学校体制としては今、若い教員が増えていますし、毎年の異動もあるため、チームで人を育てながら取り組んでいる状況です。具体的には、毎年度当初、研究主任を中心に校内研修で、研究の全体像などについての共通理解を図っています。実際の授業は5月から本格的に始まりますから、それまでにしっかり学校全体で共通理解を図るわけです。

その上で、各学年でも共通理解を図りながら各学級で授業を進めていけるよう、学年ごとに総合学習担当を配置(研究主任を含め3名配置)。毎週、授業の前日に学年会を開いて、『こう発問したほうが、子供たちが自分ごととして考えるのではないか』といった具体的なことまで対話し、共通理解を図って取り組むようにしています(注:前回、前々回と各学年の実践事例を説明してくださった、岩瀬教諭、藤渕教諭は総合学習担当)。

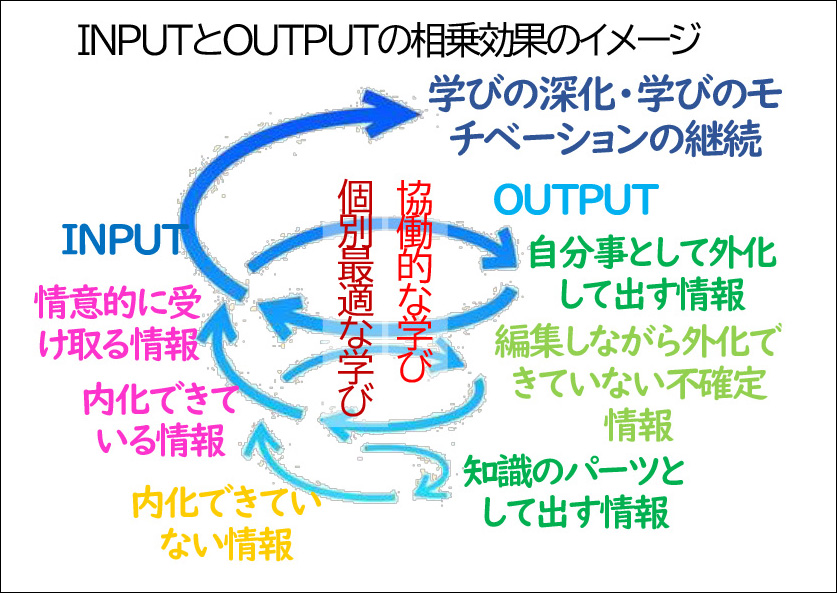

また、単元や授業をよりよく行うための手立ての1つとして、ICTの活用にも積極的に取り組んでいます。学習ツールとして授業での記述や整理を行ったり、ウェブ会議を行ったり、計測器やセンサーとしても活用したり、作画・作曲などのアプリ利用もしたりしています。このように活用してインプットとアウトプットを繰り返していくことで、学びが深化するとともに、次の学びへのモチベーションにもつながっていると考えています(資料参照)。これについては、総合学習だけで行うわけではなく、全教科等で日々、活用をしています。

このような(単元、授業推進の)手立てについての研修も、先にお話しした年度当初の研修で行っています」

ちなみに学年の総合学習担当は、学年の学習計画を立て、資料なども学年で共有していくため、経験年数などに関わらず、総合学習に対して高い意欲をもった教員が担当するそうです。

【資料】

地域の多様な関係者にご協力いただくことは、総合学習を進める上では必須

地域環境に根ざした探究を進めていく上では、地域の多様な関係者にご協力をいただくことは必須のことです。それに対し、ネットワークづくりがむずかしいという声も耳にしますが、石原教頭(前任)はむずかしいことではないと話します。

「例えば、1年生なら害獣駆除に携わる地域のハンター協会の方に来ていただくとか、2年生なら電力供給会社に取材に行くといったように、地域の多様な関係者にご協力いただくことは、総合学習を進める上では必須のことです。

ただ、本校は毎年、継続的に総合学習を研究してきていますし、地域の方も協力的な方がたくさんいらっしゃるため、『こんなお話を聞きたいのだけれど』と伝えると、『じゃあ、こんな人がいるよ』『私が話をしに行きましょう』などと協力をしてくださいます。ですから我々学校側も、そうした地域の人材を把握しており、各学年で学習内容を相談し、それに応じて依頼をしているのです」

石原教頭(前任)の話に続けて、林正彦校長は笑顔で次のように話します。

「実は、つい先ほど(取材日当日)も地域の総代さんが来られたので、ご挨拶をしていたのですが、その方は3年生の総合学習担当から地域の歴史に詳しい方に話を伺いたいとご相談すると、快く依頼を受け、ご来校してくださったのです。そのように、地域の方がご来校くださることはよくあるんです」

総合学習の実践に力を入れ、連携を図り始めた当初は、コネクションをつくることは少しむずかしいかもしれません。しかし、地域の子供たちのためということであれば、協力をいとう大人はあまりいませんし、新香山中学校のように日常的に地域との協力体制を継続していけば、自然に協力者のネットワークも築かれていくようです。