子供たちに自分自身で考える楽しみを身に付けさせたい【「高校につながる英・数・国」の授業づくり #50】

前回から、今夏の日本数学教育学会の全国大会で発表を行った、山梨県甲斐市立竜王北中学校の鷹野公俊教諭に、授業実践と授業づくりの考え方についてお話を伺っています。今回は、前回紹介したような授業づくりの背景となる授業づくりの考え方や、教育観などについて伺っていきます。

鷹野公俊 教諭

目次

日々の授業では必ず板書計画を立てる

「数学教育界でも『数学教育の目的は何か』ということが考えられてきており、数学を通して考え方を学ばせる『陶冶的目的』、歴史のある数学の『文化的目的』、日常でも活用できる『実用的目的』の3つが言われてきました。私自身も大学時代、教員生活を通して、それを第一に考えながら過ごしてきています。

それに加え、私自身が短い教員生活を通して考え、大事だと思っているのは、自分自身で考える喜びを知ってほしいということです。教師から与えられるのではなく、子供が自分自身で考え解いていき、そのとき1人で解決できなければ、友達の考え方を使いながらも、自分自身で考える楽しみを身に付けさせたいと思っています。

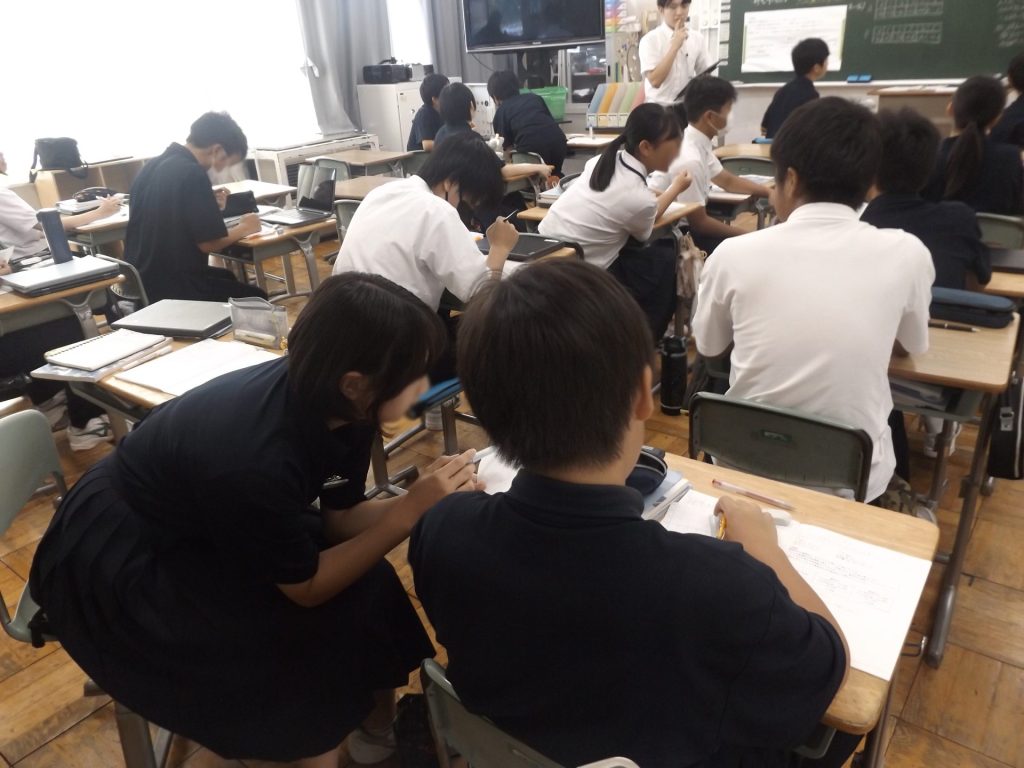

現行学習指導要領では『主体的・対話的で深い学び』が求められていますが、まずは自分自身で主体的に考える。それで分からなくても他の人と対話しながら協働で解決し、説明をしていく。その主体と対話の相互作用が深い学びにつながっていくのだと思いますので、個人で探究することも大事だし、コミュニケーションも大事だと思っています。それは考える喜びにつながるものでしょう。

ただし、目的がなければ主体的に学びに向かう意欲は生まれません。ですから、授業づくりをするときには、『どうしてこういうことになるんだろう?』と生徒たちの中に問いが生じ、『解決したい』と思わせるようにしたいと考えています。ですから日常的な事象では、問題解決型学習を常に意識しています。

そして、日々の授業では必ず板書計画を立てるようにしており、その過程で『生徒が解決したいと思うためにはどういう導入が必要かな』『前時とのつながりはどうあればよいかな』と考えています。

加えて、数学が苦手で『分からない』という子供がいれば、その思いを生かしたいと思っています。私は、時間に余裕があるときは学習の感想を書かせるようにしており、そこから『〜が分からなかった』という言葉を拾い上げて、『じゃあ、今日はこれについて考えよう』というように授業を進めているのです。もちろん『まったくわけが分からない』というのでは困るので、日頃から『これが分からない』ということについて考えることは大事だよとの話はしています。

そして、実際に授業の中でも子供たちの『ここが分からない』ということを取り上げて考えたり、間違いを取り上げて修正を考えたりすることも行っています。それがより確かな深い理解につながると考えているのです。そのためには当然、間違いが許される教室環境づくりも大事になってきます」

クラスが間違いを許容し合える集団になることが大事

そのような授業づくりのさらに大前提となる教育観、子供観について、鷹野教諭は次のように話します。

「私の学級経営では、『自治的な集団』ということを一番大事にしており、それは数学の授業にもつながるものです。人とのつながりを大事にし、そのためには集団のルールを守る。その中で、学習中であれば、ペアトークなどの対話を大事にし、それを通して理解したら、それを説明し直してみる。どちらか一方が教え、一方が教えられるという関係ではなく、共に学び合うことで互いに思考を深めていくようにしたいと考えているのです。

レフ・ヴィゴツキーの発達の最近接領域ではありませんが、他者との関わりによって伸びる部分があり、それが大事だという思いが私自身の中に強くあるのだと思います。ですから、学び合う過程ではどちらかがどちらかに説明をする場面もありますが、そのとき、説明をするほうは相手により分かりやすく説明しようとする過程で確かな概念形成がなされるし、説明されているほうも『いや、ここが分からない』『ここはどうなの?』と自分自身の課題に気付き、より確かに理解できるのだと思います。

だからこそ、先に説明したように間違いを許容し合える集団になることが大事なのです」

ただし中学生になると、過去の学習経験などや得手不得手によって、なかなか「分からない」と言えない子供もいます。そのため、自身で仕掛けて間違えてもよいという雰囲気づくりをすると鷹野教諭は話します。

「授業中、私がわざと間違えたり、机間指導で途中までしか考えていないけれども、おもしろい考えを取り上げたりします。例えば、その問題を解決する方略としては間違っているけれども、異なる場面なら可能性があるかもしれないと思えるような意見を取り上げるなどして評価するわけです。あるいは、数学では、算数を使った解法がダメという先生(稚拙だと認めない先生)もいるかもしれませんが、私はそれも一つの解法として認めています。

そのような方法を通して、安心して自身の意見を出せるようにしているのです」