小6算数「場合の数」指導アイデア《表や図を用いて、順列について、落ちや重なりなく調べる方法を考える》

執筆/富山県富山市立熊野小学校教諭・古谷友宏

監修/東京都国立教育政策研究所教育課程調査官・加固希支男、富山大学附属小学校教諭・羽柴直子

目次

年間指導計画

・対称な図形

・文字を使った式

・場合の数

・分数×÷整数

・円の面積

・分数×分数

・分数÷分数

・角柱と円柱の体積

・資料の調べ方

・小数と分数の計算

・比と比の利用

・拡大図・縮図

・比例と反比例

・およその面積と体積

・算数のまとめ

単元の展開(各時の主な学習活動内容)

第1時(本時)表や図を用いて、順列について、落ちや重なりなく調べる方法を考える。

第2時 条件がある場合(4枚から3枚を選ぶなど)の並べ方が何通りあるかを考える。

第3時 輪投げして3回投げたときのすべての結果を、◯と×を用いて表す。

⇒小6算数「場合の数」指導アイデア《重複がある並びの整理の仕方》

第4時 表や図を用いて、アイスクリームの組み合わせを落ちや重なりなく調べる方法を考える。

⇒小6算数「場合の数」指導アイデア《組み合わせを落ちや重なりなく調べる方法》

第5時 表や図を用いて、5種類のお菓子から2種類、または4種類を選ぶ組み合わせを考える。

⇒小6算数「場合の数」指導アイデア《表や図を用いて、組み合わせを考える》

第6時 組み合わせの考え方を用いて、身の回りの事象(レストランでのメニューの選び方など)について考える。

第7時 練習問題を解いたり、8チームによるトーナメント戦の総試合数について考えたりする。

第8時 練習問題を解き、学習内容に対する理解を深める。

本時のねらい

4種類の雪遊びの遊ぶ順番(順列)について、事象の特徴に着目し、記号化したり図や表を用いたりして、落ちや重なりなく調べる方法を順序よく筋道立てて考える。

評価規準

順列について、事象の特徴に着目し、記号化したり図や表を用いたりして、順序よく筋道立てて考え、落ちや重なりがないように、調べたり説明したりしている。(思考・判断・表現)

本時の教材のポイント

本単元は、子供の生活に即した事象を教材にし、その順番を考えていきます。本単元を何月に学習するのか、他教科の学習内容と関連させることができる事象はないかなどをふまえ、教材にする事象を考えるとよいでしょう。身近な問題場面であると、子供たちは事象を自分ごととして捉え、主体的に課題解決に取り組むことができます。また、一見すると算数とは関係のなさそうな身の回りの事象が、算数の世界に置き換えることができ、算数で解決できることで、算数(図や表)を用いて考えていくことのよさを実感することができるでしょう。

本時は、4種類の雪遊び(雪合戦、そり遊び、かまくらづくり、雪だるまづくり)の遊ぶ順序が何通りあるか考えます。本単元では、起こり得る全ての場合を適切な観点から分類整理して、順序よく列挙できるようになることをめざします。そのためには、単元の導入である本時は、まず、起こり得る場合を思い付くままに列挙する時間を十分確保することが大切です。起こり得る全ての場合を見付けたと自信満々の子供たちが、友達との関わりを通して、「あれ? 自分の答えと違う。なぜ?」と立ち止まり、自分の考え方では、落ちや重なりが生じることを実感できるからです。そうすることで、子供たちは必要感をもち、落ちや重なりがないようにするためにはどうしたらよいかと考え出します。そして、あるものを固定して規則正しく並べたり、図や表などに整理して見やすく表したりするなどのよさを感じながら考えることができます。

本時の展開

もうすぐ冬休みですね。みなさんはどんな予定がありますか。

旅行に行きます。おばあちゃんの家に行って雪遊びをします。

いいですね。冬休みに雪遊びをするのですが、今日は、その順序にはどのようなものがあるのかを調べていきましょう。

冬休みに友達と雪合戦、そり遊び、かまくらづくり、雪だるまづくりをすることになりました。それぞれ1回ずつ遊ぶとすると、遊ぶ順序には、どんなものがあるか調べましょう。

最初に雪合戦をしたいです。次に雪だるまをつくって、次にそり遊びをして、最後にかまくらづくりをしたいです。

私は、そり遊びからしたいです。そりで遊んで、雪合戦をしてから、かまくらをつくり、最後に雪だるまをつくろう。

僕も、まずはそり遊びがいいです。でも、次は雪合戦ではなくて、かまくらをつくりたいです。

すでに3通りも出てきたから、遊ぶ順序はたくさんありそうです。

遊ぶ順序は、全部で何通りになりそうですか。

全て書き出してみたら分かりそうです。

確かに! 遊ぶ順序を全て書き出してみよう。

※それぞれ、ノートに遊ぶ順序を書き出す。

全て書くのは、すごく大変です。

言葉が長くて書くのが大変です。

短くしたらどうですか。雪合戦は「ゆ」、そり遊びは「そ」。

いい考えだと思います。でも、それでは雪合戦も雪だるまづくりも「ゆ」になってしまいます。

みなさん、それぞれの遊びを短く表す、という考えはいいですか。

賛成です。

では、雪合戦を「ア」、そり遊びを「イ」、かまくらづくりを「ウ」、雪だるまづくりを「エ」の記号で表してみましょう。

※それぞれ、ノートに遊ぶ順序を書き出す。

記号で表すと書き出しやすかったです。全て書き出せました。

私も全て書き出せました。全部で20通りありました。

えっ!? 僕は18通りになりました。

私は26通りです。

僕は15通りです。26通りと15通りでは、11通りも違います。

2人のノートを見せてください。

○○さんのノートには、ウ-ア-イ-エの順序がないです。

私も、その順序を書き忘れていました。

あれ? よく見たら、同じ順序を2つ書いていました。

正確に全て書き出すことはできないのかもしれません。

困りましたね。どうしたらいいでしょうか。

今は、思いつくままに書き出していました。順番に書き出してみたらどうでしょうか。

順番というのはどういうことですか。

まずは雪合戦を1番にして、その後の遊びの順序を考えます。

なるほど。調べ方にも工夫ができそうですね。それでは、遊ぶ順序にはどのようなものがあるか全て調べましょう。そのとき、数え忘れてしまう「落ち」や、何度も数えてしまう「重なり」がないように工夫しましょう。

遊ぶ順序を、落ちや重なりのないように順序よく調べる方法を考えよう。

見通し

雪合戦を1番にして、その後の順序を考えてみよう。

表に整理してみよう。

図に表してみよう。

自力解決の様子

A つまずいている子

・雪合戦を1番に固定しているが、その後の順序を順不同に列挙して書いている。

・落ちや重なりに気が付いていない。

B 素朴に解いている子

・雪合戦を1番に固定して、落ちや重なりがないよう順番に表や図に表して考えている。その後、同様にそり遊び・かまくらづくり・雪だるまづくりを1番に固定して調べている。

C ねらい通り解いている子

・雪合戦を1番に固定して、落ちや重なりがないよう順番に表や図に表して考えている。

・雪合戦を1番に固定した場合6通りあることから、その他の3つの遊びも6通りあると考え、計算で何通りあるかを考えている。

全体発表とそれぞれの考えの関連付け

それでは、まず雪合戦が1番になる場合の順序は何通りになりましたか。

6通りです。

あれ、僕は7通りになったよ。

どうやって考えたのですか。

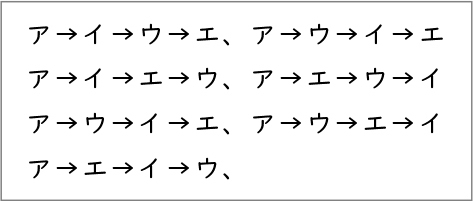

雪合戦を1番にすることから、「ア→」から描き始めて、その後に続くイ、ウ、エの順序を思い付くだけ書き出してみました。

※ノートを全体に提示する。

あれ、ア→ウ→イ→エが2つあります。

本当だ。それを消すと6通りになるね。

よく気付けましたね。これが「重なり」ですね。

雪合戦(ア)を最初にすることに決めても、その後の順序を思い付いた順番で書き出すと、落ちや重なりが出てきそうです。どうしたらいいのだろう。

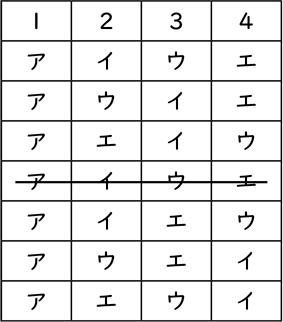

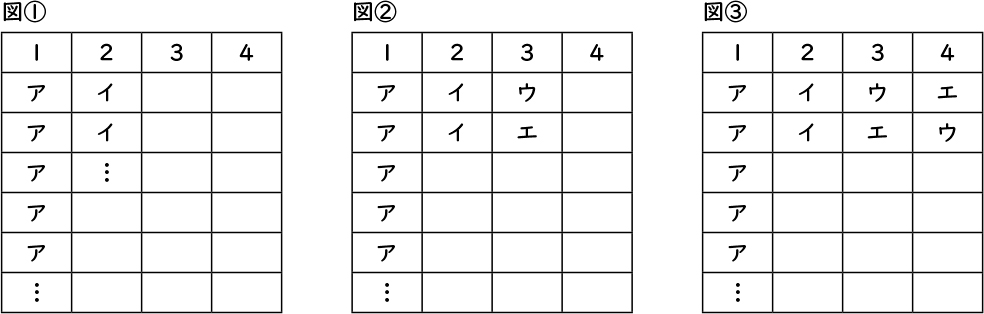

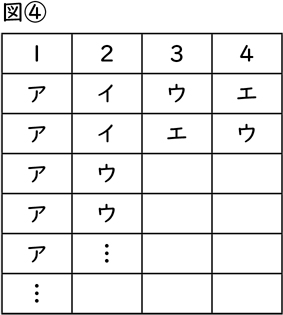

私は表にかいて整理したよ。表で表すと落ちや重なりが分かりやすくなって、最後に確かめると重なりがあったから消しました。

※ノートを全体に提示する。

なるほど。落ちや重なりがないか確かめればよいのだね。

でも、表で表しても結局落ちや重なりが出てくるのか。

落ちや重なりがないか確かめることは大切ですね。では、落ちや重なりがないようにするために大切なことは何でしょうか。

Aさん 順番に書き出すことだと思います。

どういうことですか。

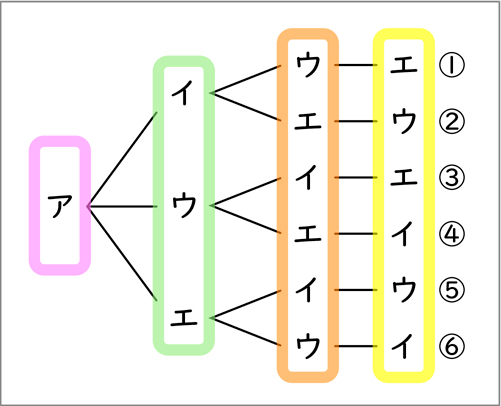

Aさん 最初に雪合戦(ア)をすることを決めたら、2番目に遊ぶ遊びは、そり遊び(イ)か、かまくらづくり(ウ)か、雪だるまづくり(エ)のどれかになります。例えば、2番目にそり遊び(イ)をすると決めます(図①)。すると、3番目は、かまくらづくり(ウ)か、雪だるまづくり(エ)になります(図②)。3番目が決まれば、残ったほうが4番目になります(図③)。

なるほど。2番目にそり遊び(イ)が来る順序は、2通りだということが分かります。

次は、2番目にかまくらづくり(ウ)をする場合を同じように書いたらいいですね(図④)。

Aさん 2番目にかまくらづくり(ウ)が来る順序も2通りです。

最後は、2番目に雪だるまづくり(エ)をする場合を同じように書いたらいいね。

Aさん 最初に雪合戦(ア)をする順序は6通りです(図⑤)。

Aさん この方法だと、落ちや重なりなく調べられます。

最初にそり遊び(イ)やかまくらづくり(ウ)、雪だるまづくり(エ)をする場合も、この方法で調べてみたいです。

それでは、ノートに書いてみましょう。

※それぞれノートに書く。

できました。最初にそり遊び(イ)をする場合も、かまくらづくり(ウ)をする場合も、雪だるまづくり(エ)をする場合も、それぞれ6通りありました。

私も同じ結果になりました。だから、雪遊びをする順序は24通りです。

順序よく調べると、落ちや重なりなく何通りあるかが分かりますね。

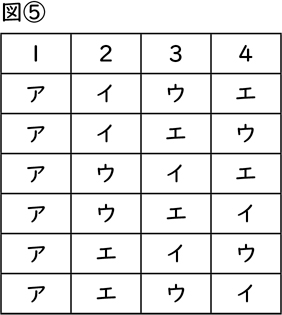

Bさん 僕も同じように考えましたが、表ではなく図にしました。

どういうことですか。

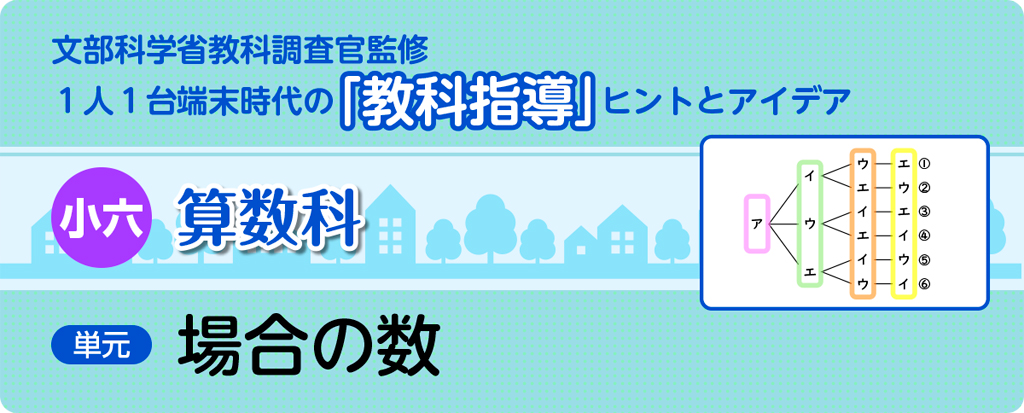

Bさん ピンクで囲んだところが1番目の遊びです。この図は、雪合戦のアです。3つに枝分かれした黄緑で囲んだところが2番目にする遊びです。

そういうことか! 1番目はアだから、2番目はイかウかエになるということですね。

ということは、オレンジで囲んだところは、3番目にする遊びを表しているのですか。

Bさん そうです。「ア-イ」と来たら、3番目はウかエが来ることを表しています。

さっきの表とは、表し方は違うけれど、同じように考えているのですね。

黄色で囲んだところは、4番目にする遊びを表しているのですね。

Bさん だから、①ア-イ-ウ-エ、②ア-イ-エ-ウ、③ア-ウ-イ-エ、④ア-ウ-エ-イ、⑤ア-エ-イ-ウ、⑥ア-エ-ウ-イの6通りということが分かります。

みなさん、分かりましたか。

はい。表と同じ考え方でした。

Bさん 枝分かれするように書くので、同じ記号を何度も書かないところは表と図の違いです。

図に表して考えるのも、順序よく調べられて便利です。

イやウやエが1番のときの図も書いて調べてみたいです。

※それぞれノートに書く。

できました。やっぱりそれぞれ6通りありました。だから、雪遊びする順序は、全部で24通りです。

みなさん、雪遊びをする順序は、全部で24通りでいいですか。

はい。いいです。

Cさん 僕、気が付いたことがあるんですけど……。表や図を全部書く必要はないと思います。

どういうことですか。

Cさん 1番にアがくるときを表や図で調べたら、あとは計算で求めることができます。

そういうことか! イ、ウ、エが1番にくるときも、アと同じ6通りあるから、6×4で24通りと求められるのですね。

確かに! この方法だったら遊びの種類が5つ、6つ……に増えても、1つだけ表や図で調べたら、あとはかけ算で求めることができます。

様々な考えが出てきましたね。落ちや重なりがないように順序を調べるためによりよい方法は何だと思いましたか。

Bさんの図で考える方法が、私はやりやすいです。

表で考える方法は、結果が見やすいからいいです。

表や図で1つ目のアを調べた後は、計算で全部の順序が何通りになるかを求めるといいです。

まとめ

順序を調べるときは、図や表に表して順序よく調べるとよい。

評価問題

冬休みに遊園地に遊びに行くことにしました。ジェットコースター、メリーゴーラウンド、観覧車、ゴーカート、バイキングの5つを1回ずつ乗ることにしました。乗る順序は全部で何通りありますか。

子供に期待する解答の具体例

①図を使って調べる。

120通り

②図を使って調べ、規則性に気付き、計算で考える。

24×5 120通り

感想例

- 順序を調べるとき、思い付いたまま書き出すのは大変だし、落ちや重なりが出てしまうことが分かりました。

- 私は表をかいて順序を調べていたけれど、Bさんの図で考える方法も試してみて、早く調べられることが分かりました。全部で何通りあるかを知りたいときは図、どんな順番があるか知りたいときは表と、使い分けたいです。

ポイント&アドバイス

構成/桧貝卓哉 イラスト/横井智美・やひろきよみ 図版作成/永井俊彦