小1算数「ひき算」指導アイデア《「10といくつ」という数の見方に着目し、減数が8や7の場合の計算の仕方を考える》

執筆/福岡教育大学附属福岡小学校教諭・田﨑晃奈

監修/東京都国立教育政策研究所教育課程調査官・加固希支男、福岡県教育センター指導主事・西島大祐

目次

年間指導計画

・10までの数

・なんばんめ

・いくつといくつ

・いろいろな形

・あわせていくつ

・ふえるといくつ

・のこりはいくつ

・ちがいはいくつ

・長さくらべ・かさくらべ

・整理しよう

・10より大きい数

・何時 何時半

・3つの数の計算

・たし算

・ひき算

・形づくり

・たすのかな、ひくのかな

・20より大きい数

・どっちがひろい

・何時何分

単元の展開(各時の主な学習活動内容)

第1時 「10といくつ」という数の見方に着目し、12-9の計算の仕方を考える。

第2時(本時)「10といくつ」という数の見方に着目し、減数が8や7の場合の計算の仕方を考える。

第3時 減数が9〜5の場合の計算練習や文章題の解決をする。

第4時 「10といくつ」という数の見方に着目し、12-3の計算の仕方を考える。

第5時 「10といくつ」という数の見方に着目し、15-6の計算の仕方を考える。

第6時 11〜18から1位数を引く繰り下がりのある減法計算の練習、文章題の解決をする。

第7時 計算カードを使って、11〜18から1位数を引く繰り下がりのある減法計算の練習をする。

第8時 計算カードの同じ答えのカードを並べて、数の並び方の規則性を考える。

第9時 11〜18から1位数を引く繰り下がりのある減法の問題づくり

第10時 学習内容の習熟・定着

本時のねらい

減数が8や7の場合の繰り下がりのある減法の計算の仕方を、減数が9のときの計算の仕方を基に、数、式、図、操作と関連付けて被減数を分解して考え、計算することができるようにする。

評価規準

被減数を分解して、「10といくつ」と考えて、10のまとまりから減数を引いて計算することができる。

本時の教材のポイント

本時では、前時に学習した「10のまとまりから9を引く方法」を生かし、被減数を「10といくつ」に分けて考え、減数8を引く場面に適用していきます。

導入では、問題場面を基に立式し、減数に注目させます。前時は減数が9であったのに対し、本時は8です。このとき、前時の学習をふり返りながら、9はあと1で10になる数であり、8もあと2で10になる数であることに子供が気付いていくことが大切です。そのことから、本時でも10のまとまりから引くとよいのではないか、という見通しをもつことにつながります。

展開では、「14-8」になる場面を取り上げます。14を「10と4」に分け、10のまとまりから8を引く方法を、ブロックを操作しながら確かめます。このとき、14の中の10のまとまりをケースに入れて示すことで、10から8を引いたあとの「残り2」が視覚的に分かりやすくなります。その後、操作の結果を全体で交流し、10のまとまりから8を引き、残りの2と4を合わせるという考え方を図に整理します。ここで、減数が8のときも「10のまとまり」を意識して計算することが大切だと気付くことができるよう、板書では「10」を丸で囲んだり色をつけたりして強調します。

終末では、減数が8や7のときに「10のまとまりから引く」減加法のやり方を確かめます。そうすることで、10のまとまりを基にした引き算の仕方への理解を深めることができます。一方で、例えば16-7の場合には、「10から引く」より「6から順に引いたほうが計算しやすい」と考える子供もいるかもしれません。そのときには「なぜ6から引いたほうがよいと思ったのか」と発問し、ペアでブロック操作をして確かめる活動を設定します。そうすることで、後に学習する「端数から引く方法(減々法)」につなげることができます。

このように、新たな計算に出合ったときに、既に知っている計算で求めることができるように、「10のまとまりから引く」などの数の見方に着目しながら解決しようとする態度を養っていきます。

本時の展開

前の学習では13個のどんぐりから9個使ったときの残りの数がいくつかを考えましたね。どんな式になりましたか。

13-9です。

どのように計算をしましたか。

3から9は引けないので、10のまとまりから引きました。

10から9を引いて、残りの1と3を合わせました。

そうですね。では、今言ってくれたことを、ブロックを動かしながら確かめましょう。

※ブロックを操作して確かめる。

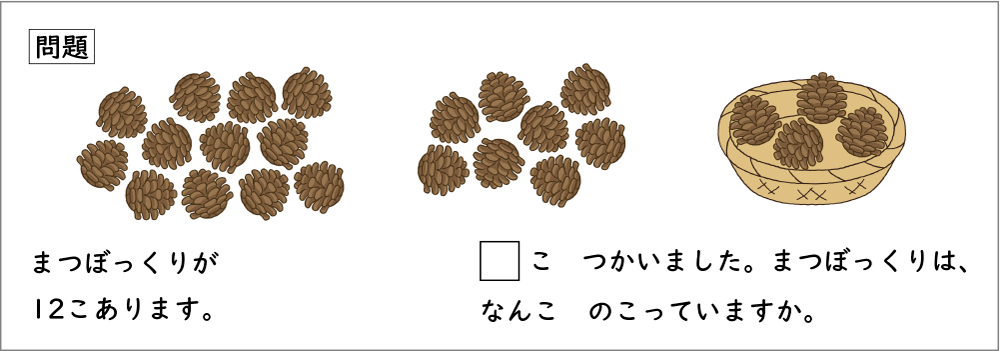

たし算のときもひき算のときも、10のまとまりは大事ですね。では、今日の問題はどうでしょう。

何個使ったかが分からないと式ができません。

昨日は9個でしたよね。今日は何個使ったのでしょう。(□に8の数字を入れる)

8個だ。

今日は12-8だね。

そうですね。今日は12-8の計算です。どのようにして計算するとよいでしょうか。

9はあと1で10だけれど、8もあと2で10だから10のまとまりから8を引くとよいと思います。

8と9は1しか変わらないから、9のときと同じように、10のまとまりから引いて考えられます。

そうですか。では、昨日と同じように10のまとまりから引いて考えてみましょう。

10のまとまりから引いて、ひき算の計算をしよう。

見通し

- 10のまとまりから引く。(考えの見通し)

- ブロックで考える。(方法の見通し)

- 図に表す。(方法の見通し)

自力解決の様子

A つまずいている子

・答えを求めることができていない。

・ブロック操作や図に表そうとはしているが、10のまとまりを意識できていない。

B 素朴に解いている子

・ブロックを並べ、10のまとまりから1つずつ8個を引いて数えて求めている。

・12を10と2に分けてブロック操作や図に表すことができている。

C ねらい通り解いている子

・12を10と2に分けてブロック操作や図に表し、10から8を引いて計算する方法を、言葉で説明することができている。

全体発表とそれぞれの考えの関連付け

松ぼっくりが何個残ったか、分かりましたか。

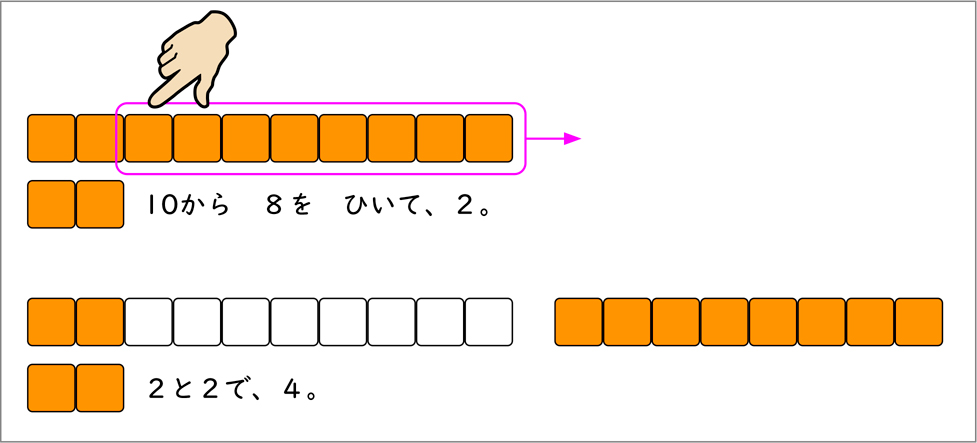

9を引いたときのように、10のまとまりから8を引くと計算することができました。

ブロックでお話をしながらできました。

では、まずブロックで考えた人のお話を聞いてみましょう。

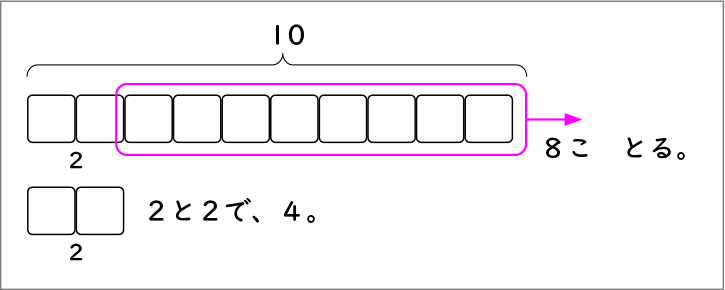

はじめに12個あります。2から8は引けないので、12を10と2に分けます。次に、10から8を引いて2。最後に、2と2で4です。だから答えは4個です。

図でも表せます。松ぼっくりがはじめに12個あります。2から8は引けません。だから10のまとまりから8を引きます。残りは2と2で4です。だから答えは4個です。

ブロックや図を使って、それぞれお話ししながら計算の仕方が説明できましたね。見通しの通りに、10のまとまりから引いて、計算することができました。この考え方を式に表して書いてみましょう。

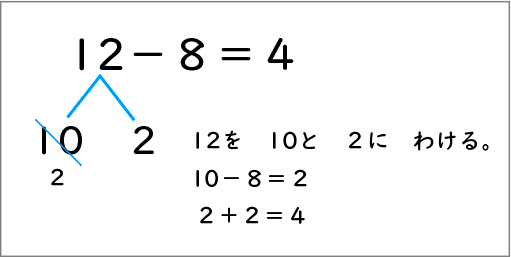

式で表すことができます。12-8で、2から8は引けません。だから、12を10と2に分けます。2から8は引けないので、10から8を引いて、2。2と2で4。だから答えは4個です。

12を10と2に分けて、10のまとまりから8を引くと計算できました。

では、使った松ぼっくりが8ではなく、7だったらどうでしょう。

構成/桧貝卓哉 図版/永井俊彦 イラスト/横井智美、やひろきよみ