小1算数「ひき算」指導アイデア(1/9時)《12-9の計算の考え方》

執筆/埼玉県坂戸市立上谷小学校教諭・内田謙太郎

監修/文部科学省教科調査官・笠井健一、浦和大学教授・矢部一夫

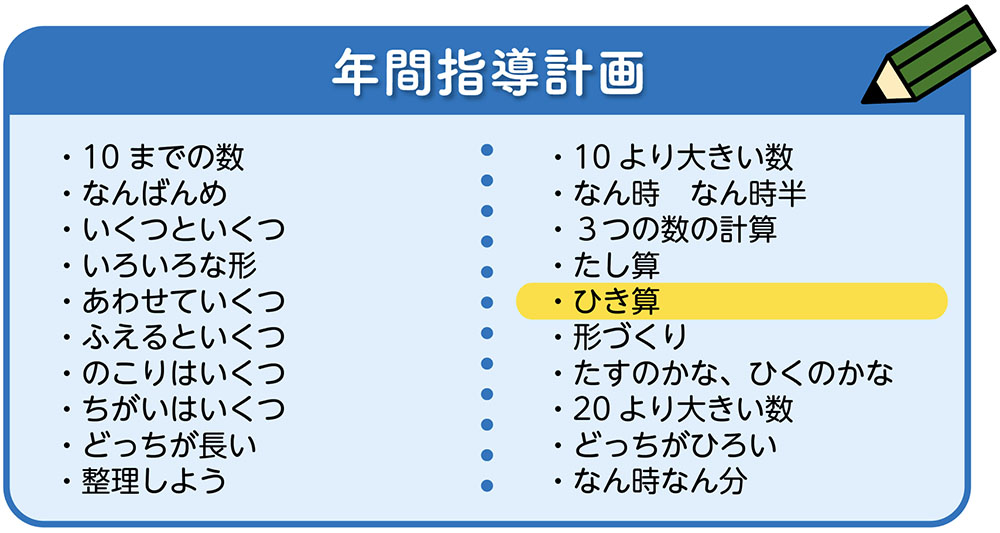

目次

単元の展開

第1時(本時)「10といくつ」という数の見方に着目し、12-9の計算のしかたを考える。

▼

第2時 「10といくつ」という数の見方に着目し、減数が8や7の場合の計算のしかたを考える。

▼

第3時 減数が9~5の場合の計算練習や文章題の解決をする。

▼

第4時 「10といくつ」という数の見方に着目し、12-3の計算のしかたを考える。

▼

第5時 11~18から1位数を引く繰り下がりのある減法計算の練習、文章題の解決

▼

第6時~第8時 計算カードを使った11~18から1位数を引く繰り下がりのある減法計算の習熟

▼

第9時 学習内容の習熟・定着

本時のねらい

13―9などの計算のしかたを、被減数を分解して計算する方法(減加法)を考えることができる。

評価規準

13-9の計算のしかたを「10といくつ」という数の見方を活用して、操作や図を用いて考え、説明している。

本時の展開

今まで、ひき算でどのようなことを学習してきましたか。

「のこりはいくつ」や「ちがいはいくつ」の学習をしました。

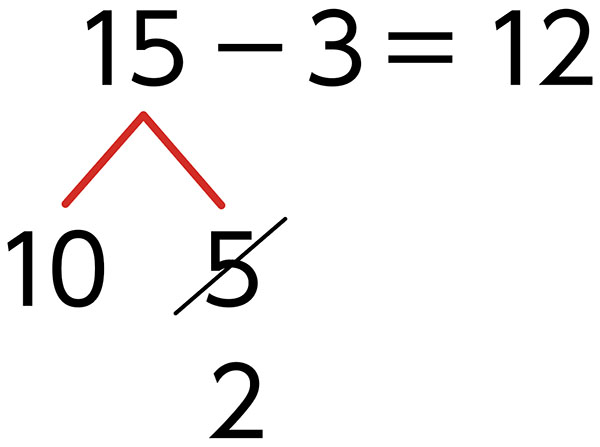

15-3みたいな「十いくつ」「-いくつ」の計算もしました。

15-3はどのように計算しましたか。

5から3を一度に引いて、5-3=2で、10と合わせて答えは12です。

さくらんぼ計算をしました。

どんぐりが 12こ あります。ずこうで 9こ つかいました。どんぐりは、なんこ のこっていますか。

どのような式になりそうですか。

残りを聞かれているから、ひき算です。12-9です。

今までの学習と違うところはありますか。

今までは、15―3とか5から3が引けたけど、2から9は引けません。

確かに。2から9が引けないから、答えが出せないのですか。

12から一つずつ数えて引けば、答えが出ます。

一つずつ引くのは大変だから、まとめて引けないかなあ。

12-9のような計算のしかたを考えよう。

見通し

2から9が引けないから、9から2を引いてみようかな。

算数ブロックを12個置いて、9個まとめて取れないかな。(〇図も同様)

15―3の学習をしたときみたいに、さくらんぼ計算で12を10と2に分けてみようかな。

自力解決の様子

A つまずいている子

- 2から9は引けないからと9から2を引いて、答えを17としている。

- ブロックや〇図で10と2に分けて考えようとしたものの、どこから9を取ればよいか分からない。

B 素朴に解いている子

- ブロックや〇図で被減数の12を横1列に置いて、9を数えて引いて答えを求めている。

C ねらい通り解いている子

- ブロックや〇図、さくらんぼ計算などを用いて、12を10のまとまりとばらの2に分けて、10から9を取り、残りの1とばらの2を足して答えを求めている。

- ブロックや〇図、さくらんぼ計算などを用いて、12を10のまとまりとばらの2に分けて、まず2を取って10にして、そこから引けていない7を取って答えを求めている。

学び合いの計画

まず、つまずきとして考えられる19-2にして計算した子供について取り上げます。そして、答えが正しいかどうか、12から9を数え引いていく考えを取り上げながら確かめます。数え引いて考えた子供を取り上げることで、9-2にした子供はここで自分の考えが間違えていることに気付けます。

自力解決で19-2にして考えた子供は、求めた答え「17個」が正しいかどうか、別の方法で確かめることが困難な場合が少なくありません。一つの考えで答えを求めたら、その答えが正しいかを確かめようとする態度を育てるために、全体の話合いの場面で、式で求めた答えをブロック操作で確かめていくという活動を取り入れることが大切です。

イラスト/横井智美