「地球領域」小3・小4・小5|身近な場面の教材化で理解度アップ!【理科の壺】

地球領域の学習内容は、天候に左右されたり、星や雲の観察ように時間がかかったりするので、他の領域と比べてやりづらさがあると言われます。変化が分かりづらいことや、視覚的な情報が多くて共有しにくいことも、やりづらさの一因と言えるでしょう。今回は、子どもたちにとって身近に感じられる場所を「教材化」することで理解度が上がり、記録方法を工夫することで情報共有も授業も格段にやりやすくなる取り組みを紹介します! 優秀な先生たちの、ツボをおさえた指導法や指導アイデア。今回はどのような“ツボ”が見られるでしょうか?

執筆/兵庫県小学校教諭・新井友博

連載監修/國學院大學人間開発学部教授・寺本貴啓

1.自分の地域を地球領域の教材としたい

小学校の理科学習は、4つの領域に整理されているのはご存じかと思います。今回は、「地球領域」という大きなくくりで、子どもたちの学びが促進されるひと工夫についてご紹介します。

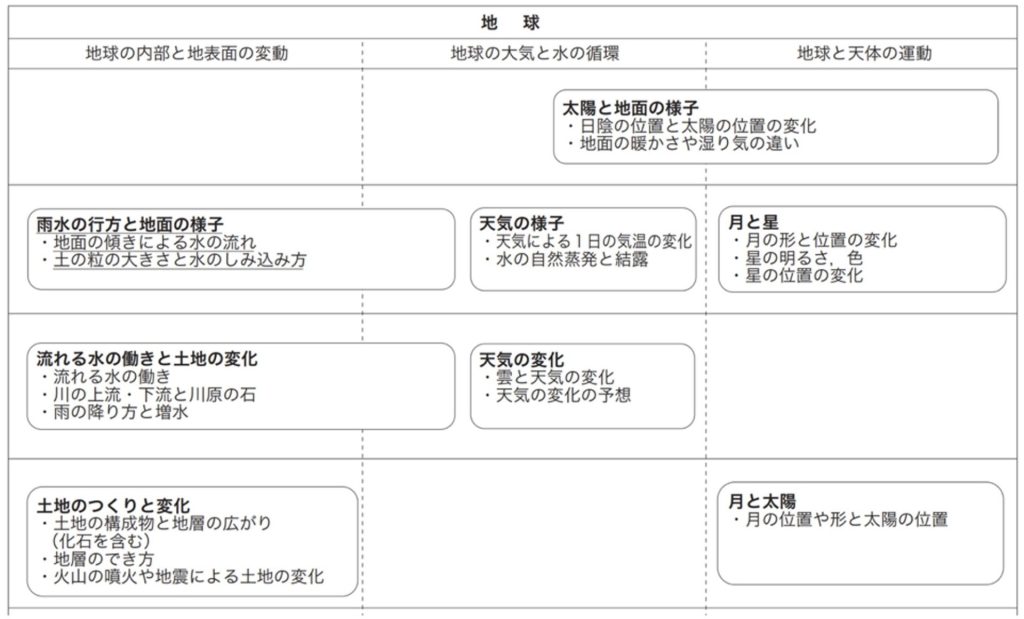

文部科学省の小学校学習指導要領(平成29年告示)解説理科編において、地球領域は以下のように学習内容が系統立てられています。

なかなか指導が難しい内容がそろっているように感じる方も多いのではないでしょうか。

地球領域の学習では、主に時間的・空間的な見方を働かせて学習を充実させることが求められています。教科書やインターネット上の画像・動画を用いて学習を進めることがあると思いますが、それは子どもたちにとって、「地球上のどこか」でしかありません。

そこで今回ご紹介するのが、子どもたちにとって「身近な場所=子どもたちにとって知っている場所」でも同じようなこと(事象・現象)が起きることが伝わる教材を準備するということです。

ICTを活用したいくつかの例をあげてみたいと思います。

2.タイムラプス動画を撮って授業に活かしてみよう

タイムラプス動画は、時間を早送りで見ることができる点から、時間的な見方を働かせるためにとても有効です。スマートフォンのカメラでもデジタルカメラでも、様々な機器で撮影が可能です。校舎の屋上や廊下の窓から見られる普段の景色が映っている映像でも、学習に沿った視点を持つことで教材に早変わりです。

第3学年「太陽と地面の変化」

第3学年「太陽と地面の変化」では、運動場の様子を1日中タイムラプスで撮影します。その映像から、影の動きを確認することができます。事前に影が大きく見えるものや、動きが分かりやすい場所を探しておく必要があります。

第4学年「月と星」

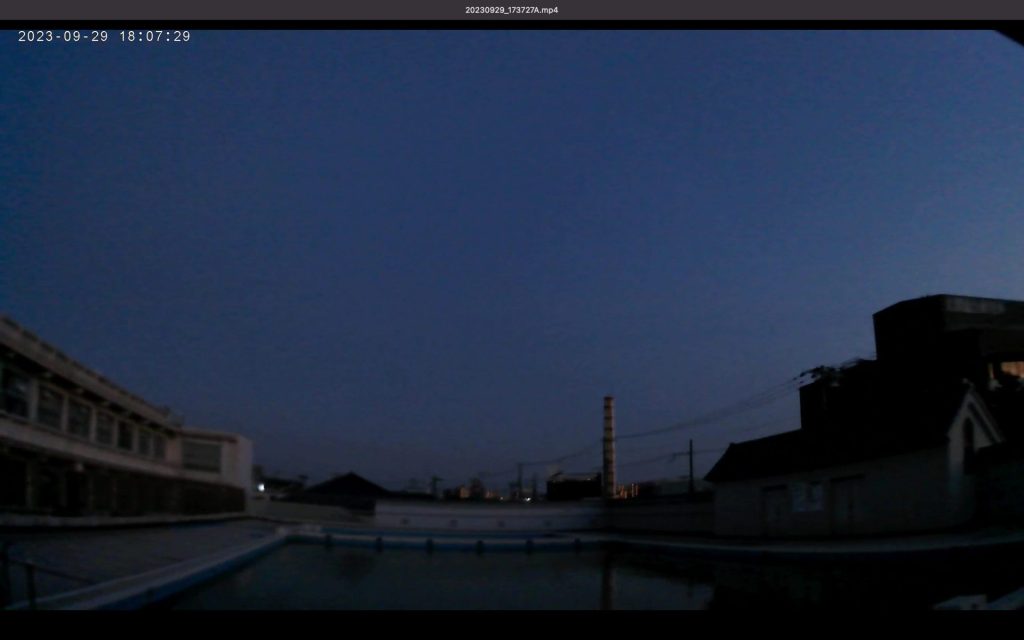

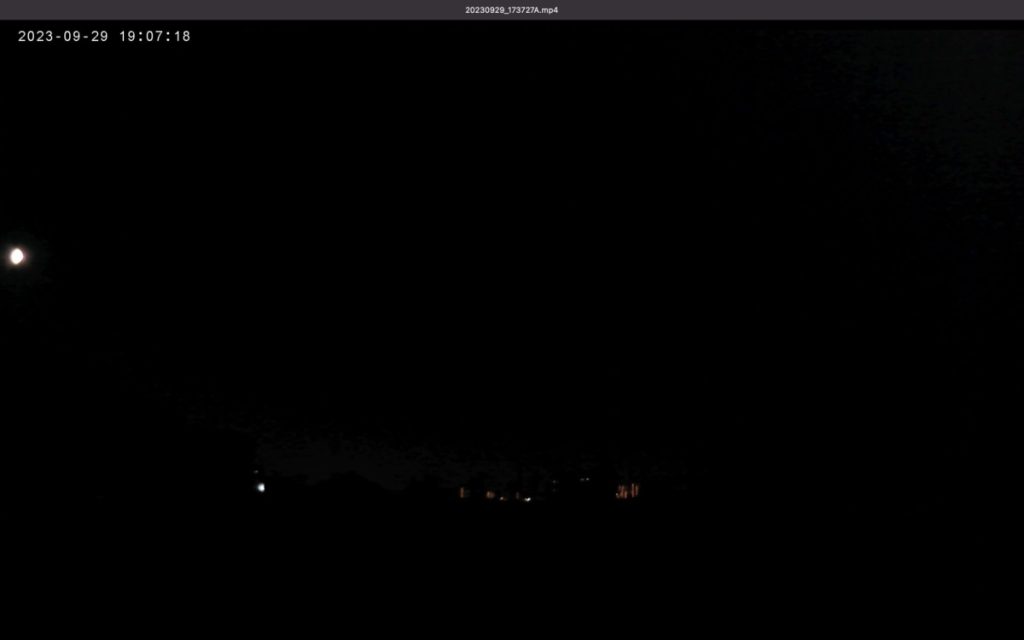

第4学年「月と星」では、月が昇ってくる東の空に向けて、夕方から次の日まで撮影します。退勤前に録画を開始して、次の日には完了しているというイメージです。

この映像から子どもたちは、東から昇る月を確認することができるだけでなく、学校から見える「東」という方角と建物の位置を再確認することもできます。

注意点は、月の軌道を事前に調べておくことと、カメラの画角から月が出てしまう可能性があることを見越して予備実験を何度か行う必要があります。軌道に関しては、スマートフォンの星座の位置を探すようなアプリで確認することができます。

また、沈んでいく西側を撮影することで、同様の効果も期待されます。

第5学年「天気の変化」

第5学年「天気の変化」では、春の雲は西から東へ動くことや、雲の動きと天気の変化の関係を学習します。

こちらも、理科室から見える北側の空を撮影しておくと、映像の右側が東となり雲の動きを身近な空でも確認することができます。身近な空の動きから日本の上空ではどうなのか、空間的な見方を働かせて学びを深めることができます。

撮影時間はほんの数分から数十分でも十分に確認することができます。数日間の映像を用意することができれば、どの日も同じように動いていることから、より妥当な考えにつながります。

また、1日の中で天気が変わりそうな日には、朝から夕方まで撮影できると、天気の移り変わりと雲の色や量が変化する様子が分かる映像が手に入ります。