「オーセンティック体験」「カタリバ活動」「振り返り活動」の3ステップ <中学校「総合的な学習の時間」探究のポイント> #01

今年(2025年)9月に示された、次期学習指導要領の方向を示す中央教育審議会教育課程企画特別部会の論点整理(案)でも、改めて総合的な学習の時間(以下、総合学習)が担う探究的な学習の重要性と校種を超えて継続していくことの重要性が示されています。しかし、教科担任制で専門教科をもつ中学校の先生方の中には、どのように総合学習の単元や授業をつくったらよいか、苦慮している方も少なくないようです。そこで、この企画では、文部科学省主任視学官である田村学先生に、先進的な実践校をご紹介いただき、その学校における、校内体制づくりや教科連携、単元・授業づくりのポイントを聞いていきます。

初回となる今回からは、田村先生も長く実践研究に関わり、「地域教材の生かし方」や「子供たちの対話力」を高く評価する、愛知県岡崎市立新香山中学校の実践について、管理職や2名の総合学習担当の先生に話を伺います。

目次

ESDの6つの視点と身に付けたい7つの能力・態度を関連付け、課題設定

まず、教諭時代にも同校で総合学習に関わり、昨年度まで共闘として実践研究に携わっていた石原昌仁教頭(前任)は、実践研究の概要について次のように話します。

「本校は2012年度に、『ESDの視点で働きかける生徒の育成』というテーマで本市の研究委嘱を受け、それから10年以上にわたって総合学習を中心とした研究に取り組んできています。その当時から田村学先生に指導・助言者として関わっていただいていると聞いており、実際に足を運んでいただくことがむずかしいときにも、オンラインで授業を見ていただいて、助言をしていただきながら本校では研究に取り組んできました。

本校を取り巻く環境の特徴としては、(岡崎市の山間部に位置し)非常に自然が豊かな地区に立地し、野生の動植物との関わりが深く、獣害もあることが挙げられます。子供たちの中には、ご家族が農業をやっていて、実際に家で作っている野菜や果樹がイノシシやサルに荒らされたというような家庭も少なくありません。ですから、地域環境に根ざした総合学習に取り組みやすい学区であると思っています」

そのような研究テーマと地域の環境特性を生かし、実際にどのような3年間の総合学習を行っているのでしょうか。

「本校は、当初の研究テーマである『ESDの視点で働きかける生徒の育成』から出発し、地域環境も生かした研究に取り組んできました。その結果、現在各学年は、1年生『生物との共生』、2年生『エネルギー利用と環境保全の両立』、3年生『低炭素社会・持続発展可能な社会』という大きなテーマで課題を設定し、対話をしながら探究をしています。もちろん、子供の状況に応じて毎年、具体的な内容は変わりますが、大筋としてはそこをめざして学習をしています。

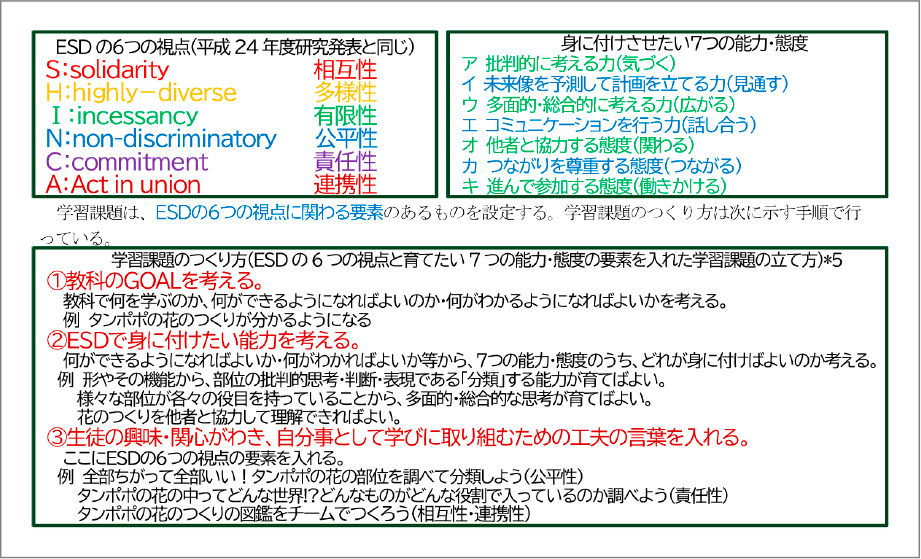

めざす生徒像としては、『自分や他者、自然や事象などの諸問題について、ESDの6つの視点で自分ごととして働きかけ、持続可能な社会を創ろうとする生徒』としています。その実現のため、本校では『ユネスコスクールで目指すSDGs(平成30年改訂)』にも示されている、ESDの6つの視点と身に付けたい7つの能力・態度を関連付け、子供たちがその学びを通して育まれる力を明確にして、課題を設定しているのです。

具体的な単元構想の手順としては、『何が分かるようになるか、何ができるか』というゴールを考えた上で、身に付けたい力(ESDなど)を考え、そのような要素を考えた上で課題を設定し、そのための発問や資料提示を考えていくのです(資料1参照)。

【資料1】