子供たちと読みたい 今月の本#7 絵を描こう、絵を見よう

全国SLA学校図書館スーパーバイザー・石橋幸子先生にすてきな本を紹介していただく連載です。7回目のテーマは、「絵を描こう、絵を見よう」。芸術の秋にふさわしく、絵の描き方や鑑賞、絵にまつわる物語など、様々な視点の美術に関する本の数々を紹介します。子供たちが「絵」について興味をもつきっかけにつなげてください。子供たちの1人読み、先生が読む、読み聞かせなど学級の実態に合わせてください。

監修/全国SLA学校図書館スーパーバイザー・石橋幸子

目次

図鑑

「絵」に関する様々な図鑑があります。絵の描き方、浮世絵や日本画、彫刻、アートの意味についてなど、いろいろな視点から美術についての知識が広がるでしょう。

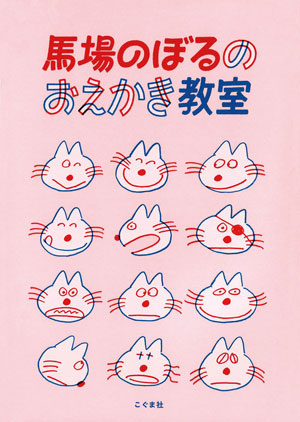

『馬場のぼるのおえかき教室』

作/馬場のぼる

こぐま社刊(発行:2023年)

ネコや、イヌ、ウサギ、ブタに十二支の動物たち……。『11ぴきのねこ』で知られる馬場のぼるが、子供たちになじみ深い動物や生き物の描き方を、丁寧な語り口で図解をまじえて教えてくれます。

石橋先生のおすすめポイント

「絵を描くときに、いちばん大切なことは自分が自分らしい絵を描くということ。コツをつかむためのほんの材料として、わたしの絵を参考にしてみてください」と馬場のぼるさんが前書きでおっしゃっています。そして最初が『11ぴきのねこ』でおなじみのニコニコ顔のネコの絵です。立っている姿、様々な表情と応用編もあります。この本を見せながら子供たちが好きな動物を描くのも素敵です。基本の形をマスターすればいろいろと変化を付けられますから、絵を描くことが苦手な子もきっと楽しめますよ(全学年向き)。

『作って発見! 日本の美術2』

著/金子信久

東京美術刊(発行:2024年)

楽しく「工作」することで美術を「鑑賞」する感性も養う小学生向け実用書シリーズ。芸術の高い評価の根拠となる技法やアイデアに着目し、それを基にした工作を提案、そして作ることで得られる美術鑑賞の視点を提供します。

石橋先生のおすすめポイント

土偶が左右対称なことを生かしてオリジナル土偶を描く、源氏物語の引き目鉤鼻(かぎばな)をスタンプにして絵を描く、紺・水色・白の画用紙をくるくる巻いて立体浮世絵「神奈川沖くるくる波」を作る。縄文時代から江戸時代までの有名な作品から、アイデア豊かでユニークな作品ができあがります。図工の授業や工作クラブの活動でも使えます。絵を描くことや工作が好きな子が手に取るのもおすすめですし、先生方の授業づくりのヒントにもなります。創作することで、その時代に生きた人や文化を身近に感じられるのもこの本の魅力です(中高学年向き)。

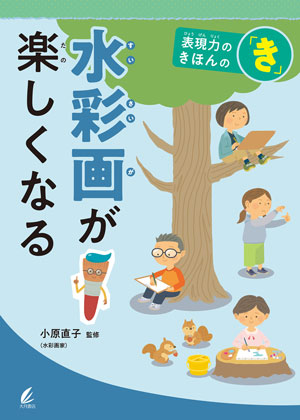

『水彩画が楽しくなる』

監修/小原直子

大月書店刊(発行:2025年)

「表現力のきほんの『き』」シリーズ。絵は苦手という人でも、基本をつかむと、きっと楽しくなります。色の作り方、下絵の描き方、光や遠近の表現の仕方、絵の具の塗り方など、一つ一つ分かりやすく解説。

石橋先生のおすすめポイント

「表現」するのに、特別な能力は不要。基本をしっかり押さえていれば誰にでも自由に表現する力はあると巻頭で監修の小原さんが述べています。二次元コードの動画で水彩画家でもある小原さんが、筆の持ち方、使い方や色の塗り方などを教えてくれます。筆洗バケツの使い方のような細かいことも映像で見られるので、初めて水彩絵の具を使う子供たちに必要な部分を見せるとよいですね。学校図書館に1冊、図工室にも1冊ほしい本です。影や遠近感のつけ方も載っています。技術的なことだけでなく、どうしてそのように描くと表現できるのかも分かりやすい文章で書かれていて、高学年にもおすすめです。指導者にもよいでしょう(中高学年向き)。

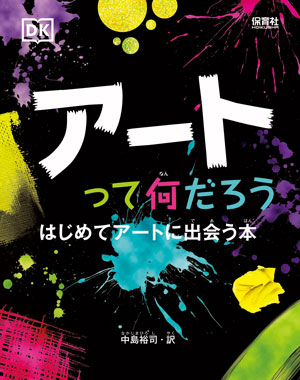

『アートって何だろう』

訳/中島裕司

保育社刊(発行:2021年)

洞窟壁画から、ルネサンスを超えて現代アートまで。美術の歴史をたどりながら、ダ・ヴィンチ、ゴッホ、ピカソ、フェルメール、フリーダ・カーロ、草間彌生など、名画を通じて絵画の見方、描き方の基本が学べます。

石橋先生のおすすめポイント

古今東西の絵画が美しい色彩で楽しめる本ですから、子供たちと一緒に好きなテーマのページを開いてください。教室で、みんなで見る際は書画カメラで映して見ることになると思います。その場合は、細かい部分を拡大することもできるので、「絵の中に見付けられるかな?」という本の作者からの問いに答えるにはちょうどよいかもしれません。後半は新しい視点の絵が登場します。歴史的なことや理屈は知らなくても子供たちは、ピカソやマグリット、ダリたちの絵が大好きです。みんなで見ると、自由な発想でアートが楽しめる仕かけがある本です(高学年向き)。

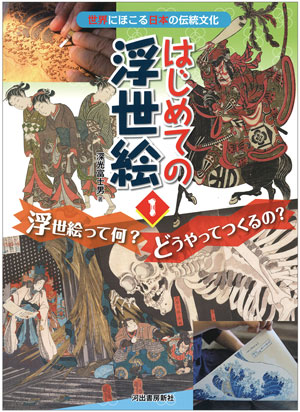

『浮世絵って何? どうやってつくるの?』

著/深光富士男

河出書房新社刊(発行:2017年)

丁寧で、詳しく、分かりやすい。浮世絵の基礎知識と制作工程をたっぷりのイラストと写真で解説する「はじめての浮世絵」シリーズ第1巻。浮世絵はこうやって作るということがよく分かります。

石橋先生のおすすめポイント

多色刷りの「錦絵」ができるようになって浮世絵は多くの庶民が楽しむものになりました。図工の授業で子供たちは木版画を体験したことがあるでしょう。そんな子供たちは、この本で多くの色を重ねて刷る方法の工夫を知るとびっくりすると思います。浮世絵は、企画する人、絵師(えし)、彫師(ほりし)、摺師(すりし)が協力して作り、蔦谷重三郎(つたやじゅうざぶろう)のような版元が販売していました。それぞれの作業の様子もありますから、その超絶技巧を見せてあげてください。「版画用消しゴムで浮世絵を作る」コーナーも子供たちと挑戦すると楽しいでしょう(高学年向き)。

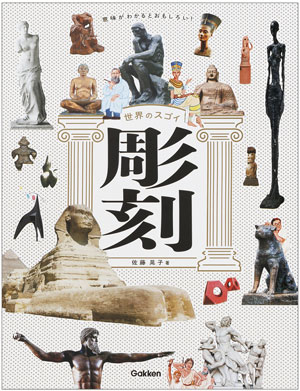

『意味がわかるとおもしろい! 世界のスゴイ彫刻』

著/佐藤晃子 絵/伊野孝行

Gakken刊(発行:2025年)

彫刻は石や木を彫り刻んだり、粘土をこねて肉づけしたり、金属を型に流したりしてつくるものです。絵画に比べると親しみづらい印象がありますが、スフィンクスもハチ公像も、土偶も埴輪も仏像も、すべて彫刻。彫刻には、みなさんが見たことのある作品がたくさんあるのです。彫刻がぐっと身近になる1冊です。

石橋先生のおすすめポイント

子供たちは粘土細工で様々なものを作って遊ぶのが大好き。図工の授業でも紙粘土で作品を作ったり、社会科では土偶や埴輪、奈良の大仏について学んだりしますね。これらはすべて彫刻の作品です。彫刻の歴史は絵よりも古いのだそうです。そんな世界中の彫刻から約70点で構成されているのがこの本です。見開き2ページに鮮明な写真の秦の始皇帝が作らせた兵馬俑(へいばよう)、遮光器土偶(しゃこうきどぐう)から渋谷駅前の忠犬ハチ公まで。それらの中からクラスの子供が関心をもちそうな作品を見せてあげてください。印象的なキャッチコピーと鑑賞のポイントを読むとみんなで盛り上がりそうです(高学年向き)。