小6国語科「話し合って考えを深めよう」全時間の板書&指導アイデア

文部科学省教科調査官の監修のもと、小6国語科「話し合って考えを深めよう」(東京書籍)の板書例、教師の発問、想定される子供の発言、1人1台端末活用のポイント等を示した全時間の授業実践例を紹介します。

監修/文部科学省教科調査官・大塚健太郎

編集委員/山梨大学大学院教授・茅野政徳

執筆/福岡教育大学附属福岡小学校教頭・大村拓也

目次

1. 単元で身に付けたい資質・能力

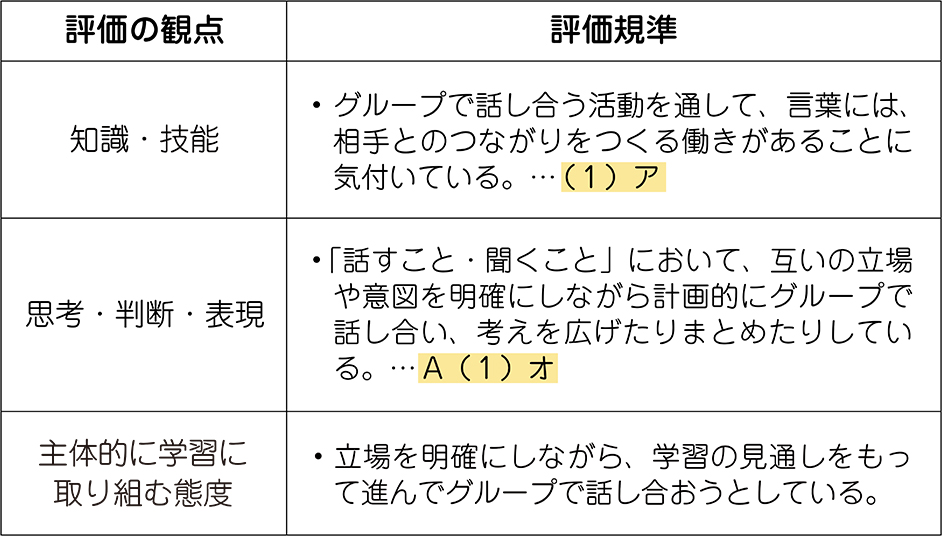

本単元では、互いの立場や意図を明確にしながら計画的に話し合い、考えを広げたりまとめたりする力を育てていきます。特に、互いの考えが対立的な関係にある場合において、異なる立場からの意見を聞き、互いの意見の基になる理由を尋ね合うことで、自分では気付かなかった考えに気付いたり相手の考えのよさを捉えたりすることを目指します。

また、話合いを通して何を達成しようとしているのか等、話合いの目的や相手、状況を踏まえながら、話合いの方法を捉えることも目指します。具体的には、「冒頭で意見を述べる」といった伝え方や、話合いを始める前に「話合いの内容」「順序」「時間配分」等を検討したり、「意見を一つにまとめるための話合い」なのか「互いの考えを広げるために話し合うのか」といった話合いの方向付けを検討したりすることです。

さらに、活動を通して、「~という意見には~というよさがあることが分かったが、私は~だと考える。」「異なる~という考えによって、私の考えの~の部分が変わった。どちらのよさも生かす案として~はどうだろうか。」など、話合いにおける具体的な表現を使うことができるようにすることを目指します。

なお、本単元では、知識及び技能の「話し手と聞き手の間に好ましい関係を築き、継続させる働きがあることに気付くこと」を関連付けることで、言葉には相手とのつながりをつくる働きがあることを実感させながら進めていくことを大切にします。

その他にも、3・4年生の知識及び技能で捉えた、考えを比較・分類することを活用することも考えられます。表を使って自分の考えと異なる考えのよさを整理することで、話合いを計画的に進めていきながら、話し手と聞き手の好ましい関係を築く能力を育成することもできるでしょう。

2. 単元の評価規準

3. 言語活動とその特徴

本単元では、「互いの考えを伝えるなどして、グループで話し合う活動」を言語活動として設定します。

その際、二者択一をテーマにした話題を取りあげ、結論を一つにまとめることよりも、一人一人の参加者の考えを明確にしたり広げたりすることに重点を置くようにします。

4. 指導のアイデア

〈 主体的な学び 〉 価値ある話題に出会うことが子供たちの粘り強さの発揮につながる

主体的な学びを生み出す上で大切なことは、子供たちが価値ある話題に出会うことです。

価値ある話題とは、解決したいと願う必然性の高い話題、立場を明確にして話し合う能力を発揮することができる話題等です。

このような話題に出会うと子供たちは、見通しをもって話し合いたいと願うようになり、その結果、粘り強く追究する姿につながると考えます。価値ある話題に出会うと、具体的には以下のような姿が表出すると考えます。

〈 粘り強さを発揮した子供の具体的な姿の例 〉

①異なる考えが出てきたときに、具体例を話し手に聞き返したり、参加者全体に類似の考えはないか投げかけたりする姿

②話合いをまとめる際、これまでに出た考えの利点や問題点を整理しながら発言し、まとめや今後の方向性の案を示す姿(提示した案にさらに参加者から意見をもらいながら話合い全体をまとめようとする姿)。

〈 対話的な学び 〉 話し合う相手を選ぶ

高学年の「話すこと・聞くこと」において、対話的な学びが有効に機能するのは、「予想される反論を想定し、自分の立場を明確に話す」場面や、「自分と異なる考えの理由を尋ね、得た情報を自分の考えの広がりとしてまとめる」場面などだと考えます。

そのために、自分と似た考えの友達と集まって考えの説得力を高めたり、異なる考えの友達に理由を尋ねたりするといったことに数多く出会う環境をつくります。具体的には、「話し合う相手を選びながら進める」学習を重視するとよいでしょう。

例えば、「お世話になったかたへのお礼は、手紙がよいか、電子メールがよいか」の話合いの前に、自分の考え(立場)と理由を表にまとめる活動を設定します。その際、互いの考えを、端末の一覧表示機能を活用してグループや学級全体で共有し、「誰と話し合えば自分の考えの理由や事例が深まるか」など、話し合う相手を選んで交流するきっかけをつくるようにします。

〈 深い学び 〉 話し言葉を可視化(文字化)して話合い自体を振り返る

話すこと・聞くことにおける深い学びとは、自分の立場や異なる立場を客観的に捉えたり問い直したりすることで、話合いによってその話題に対する自分の考えが深まるのだと自覚したり、話合いの方法をより深く理解し活用したりすることだと考えます。

このような姿を目指すために、1人1台端末の音声入力機能を活用し、話合いの言葉を文字化し、話合いを振り返る活動を設定します。

話合いの中で、自分の立場を明確に話したり、異なる立場の考えの理由を尋ねたりした具体的な言葉を基に、自分の考えの深まりにつながった考えや効果的であった話合いの方法について振り返ることで、深い学びを実現することができると考えます。

5. 単元の展開(6時間扱い)

単元名: 話し合って考えを深めよう

【主な学習活動】

・第一次(1時)

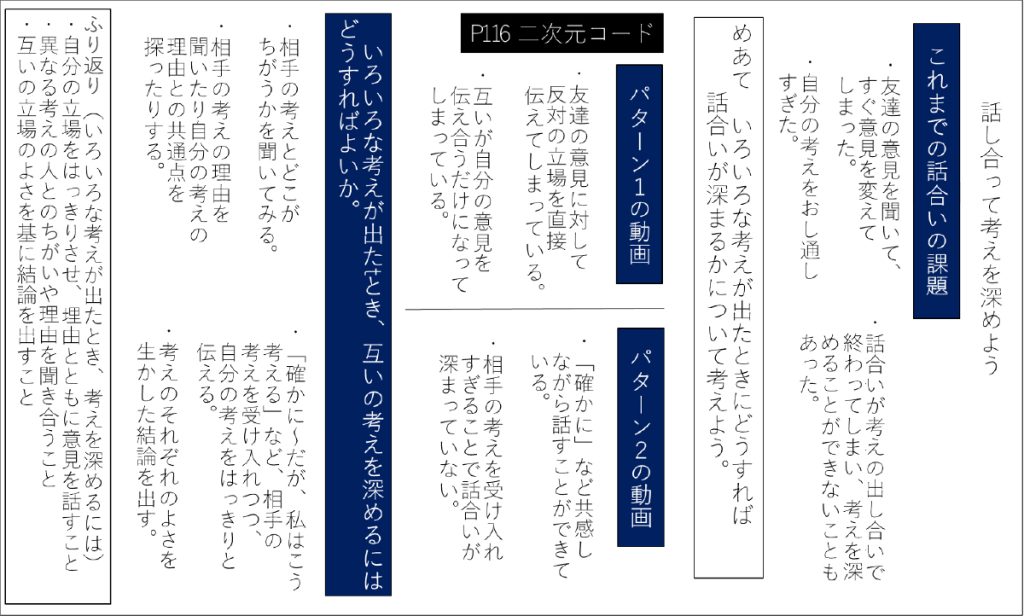

① これまでの話合いの中で発揮した力を振り返り、これから目指したい話合いについて見通しをもつ。話合いのモデル動画(2パターン)から、それぞれの課題について考える。〈 端末活用(1)〉

・第二次(2時、3時、4時、5時)

②話題「お世話になったかたへのお礼は、手紙がよいか、電子メールがよいか」について自分の立場をまとめる。

③ 話合いの計画について話し合う。〈 端末活用(1)〉

④⑤ 話合いのモデル動画から、話合いのポイントについて学ぶ。その後、話題「お世話になったかたへのお礼は、手紙がよいか、電子メールがよいか」を話し合う。 異なる立場の考えに立って、相手の考えのよさを表にまとめる。〈 端末活用(1)〉 〈 端末活用(2)〉

・第三次(6時)

⑥ 文字化した(もしくは、ボイスレコーダーの音声や動画)資料を読み直し(聞き直し)、話合いで発揮した資質・能力を振り返る。〈 端末活用(3)〉

6. 全時間の板書例と指導アイデア

イラスト/横井智美

令和6年度からの国語科新教材を使った授業アイデア、続々公開中です!