【連載】令和型不登校の子どもたちに寄り添う トライアングル・アプローチ ♯13 夏休み明けに登校しない子に、どうアプローチする?

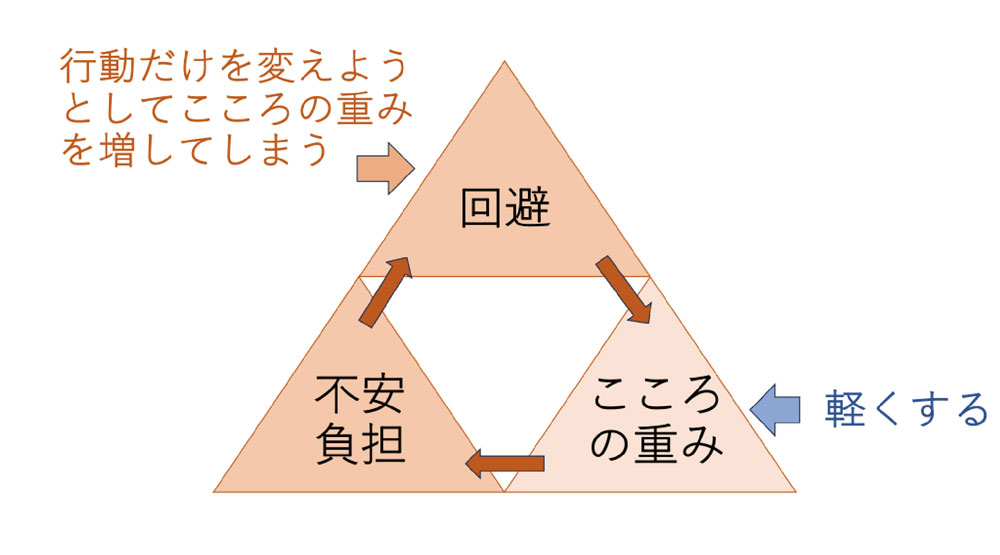

近年の子どもたちと昭和型学校システムとのミスマッチを要因とした令和型不登校への対応を、三角形を組み合わせた模式図を用いて解説、提案する好評連載。今回は、夏休み明けに登校してこない子どもへのアプローチと、温かい言葉かけについて提案します。

執筆&イラスト/千葉孝司(元・北海道公立中学校教諭)

目次

今回の相談事例

夏休み明けは不登校が出現しやすい時期です。1学期にエネルギー切れを起こしながらも、「登校の習慣」によってなんとか乗り切った子どももいます。2学期の初めには、夏休みでエネルギーがたまっていたとしても、エンジンを再始動するところから始めなければいけません。

負担を減らし(宿題の提出期限を新学期開始後1週間延長する)、楽しみごとをつくる(新学期のお楽しみ会を用意)などしても、限界があります。

今回は夏休み明け、登校してこない子どもへのアプローチについて考えていきます。

まずは、中学2年生担任からの相談事例(架空事例)を紹介します。

私のクラスに夏休み明け、登校しない子どもが複数います。中には宿題が終わっていない生徒もいるようです。やるべきことをやらないで、学校から逃げているのは見過ごせません。

こういう場合に甘やかしてしまうと、その子は今後も繰り返してしまうと思います。

強く指導するべきだと思うのですが、どうでしょうか?

(30代・男性)

カンフル剤とベイビーステップ

夏休み明けに登校しない子どもに対し、登校への意欲を高めるカンフル剤として強く指導することがあります。十分に力があるのに手を抜いている子どもには、そういった指導が有効なこともあるでしょう。強い指導で心を入れ替えてほしいという教師側の願いがそこにはあります。実際には、叱られるのが嫌だから登校するという子ども、不快を避けるために登校するという子どももいるはずです。

しかし、強く指導しても状況が改善しなかった例はないでしょうか。もしあるとすれば、「力があるのに手を抜いている」という見立て自体が間違っているのかもしれません。その子は「やらない」のではなく「やれない」のです。そうであればその子は、強く叱られるという不快を避けるために、さらに引きこもってしまう可能性もあります。一か八かのカンフル剤のような指導は避けなければなりません。

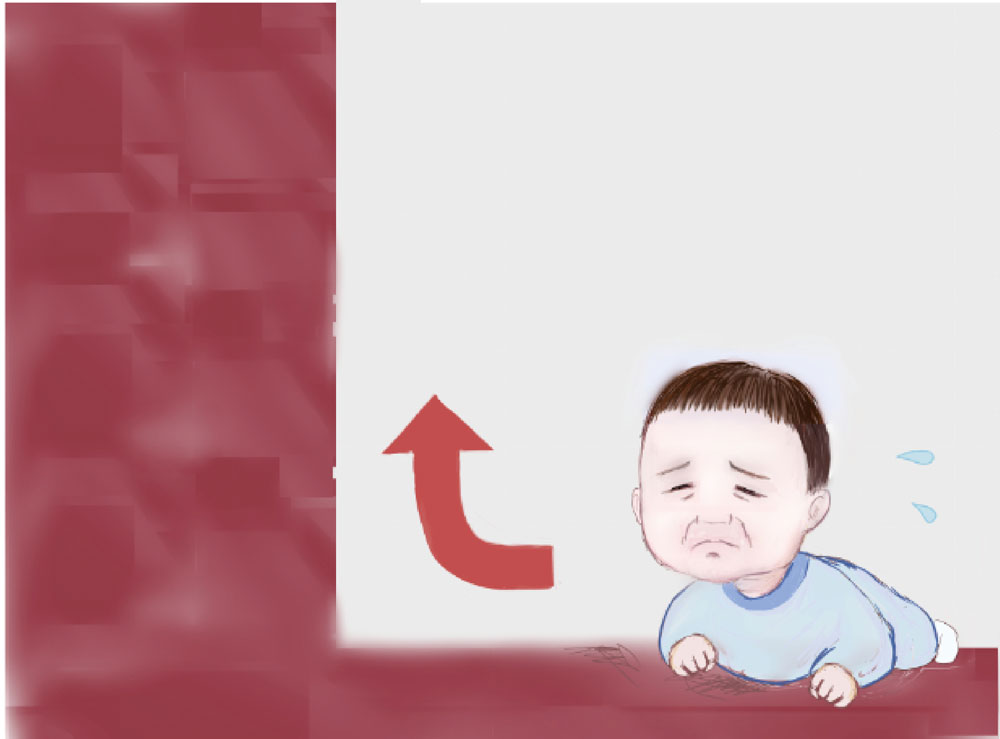

目標達成のために計画的に段階をつくる方法を、スモールステップと言います。夏休み明けから不登校の子どもに提示するスモールステップとしては、「まず朝の会だけ出てみよう」「次は1時間目だけ出てみよう」といったものが考えられます。しかし、そうしたステップを示しても、その子が全然乗ってこないことがあります。それらのステップでは、まだまだ心理的なハードルが高いからです。

スモールステップとほぼ同じ意味で使われる言葉に、ベイビーステップがあります。いきなり階段を上らせるのではなく、まずは赤ちゃんのような一歩を踏み出させ、それを積み重ねるといったイメージでしょうか。

夏休み明けの不登校には、カンフル剤ではなく、ベイビーステップの方が効果的です。

スモールステップではなくベイビーステップ。人は、使う言葉で気持ちが変わります。「スモールステップでいきましょう」と言うと理詰めでどんどん階段を上らせたくなります。ところが、「ベイビーステップでいきましょう」と言うと、「仕方ないなあ。赤ちゃんか(笑)」となって、力が抜けて寛大になれるかもしれません。

夏休み明けのこころの重み

夏休み明けに登校できない子どもたち。彼らの夏休み最終日を想像してみましょう。

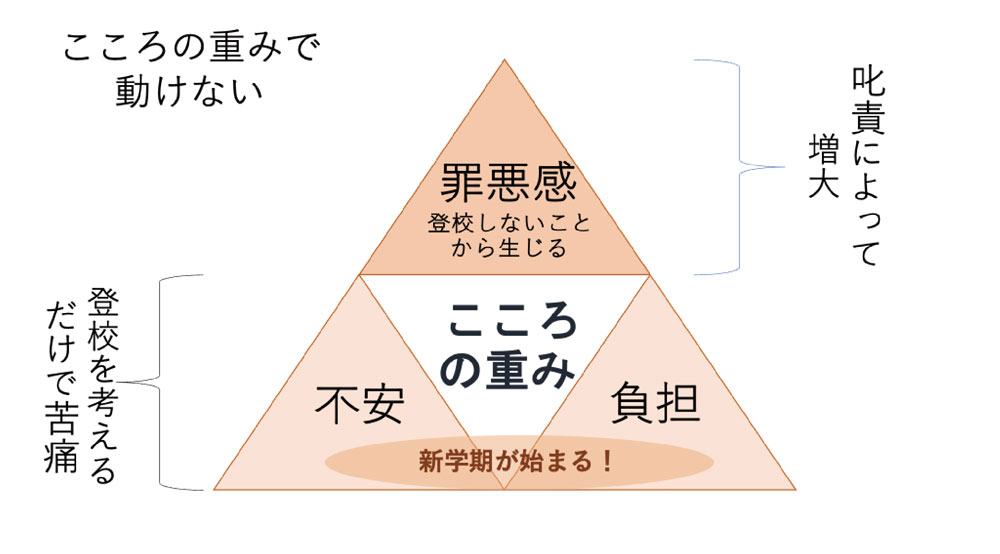

「明日から新学期が始まるなあ…」。そう考えると不安感と負担感でこころがいっぱいになります。

そのこころの重みが登校を妨げます。

そして、新学期が始まっても登校できなかったとしたら、不安感や負担感に加え、登校しない事の罪悪感がのしかかります。さらにこころの重みが増していくのです。この罪悪感は休む日数に比例して増えていきます。この状態で教師がカンフル剤のような強い指導をしてしまうと、子どもの罪悪感はさらに増大します。

不安感や負担感で登校できない。罪悪感でこころはさらに重くなり、焦れば焦るほどどうしようもなくなっていく……。この負のスパイラルを抜け出すために、大人はとにかく登校させようと促します。しかし、それが効果的ではないことは明らかです。この場合、まず、こころの重みを軽くする必要があります。

ベイビーステップでのアプローチ

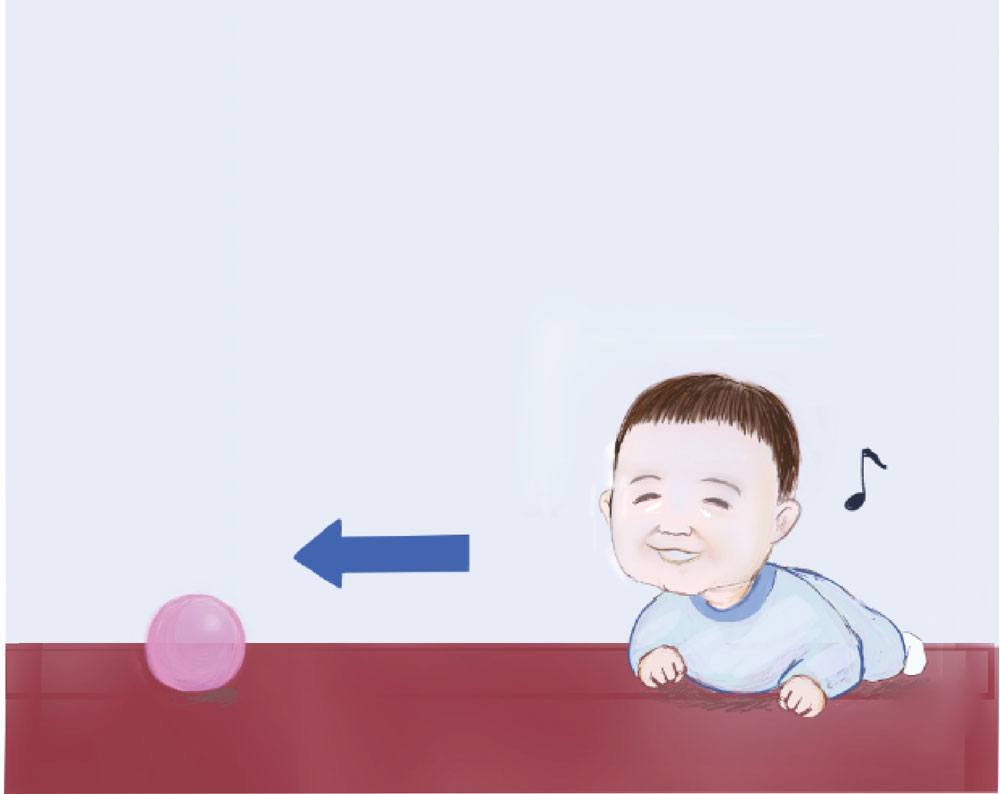

叱ったり強制したりという外発的動機付けでは、登校を促すことは困難です。再び登校するためには、子ども自身の内側から湧き上がる内発的動機づけが必要です。

そして、その内発的動機づけのためには、「子ども自身が選択する」ことが不可欠です。

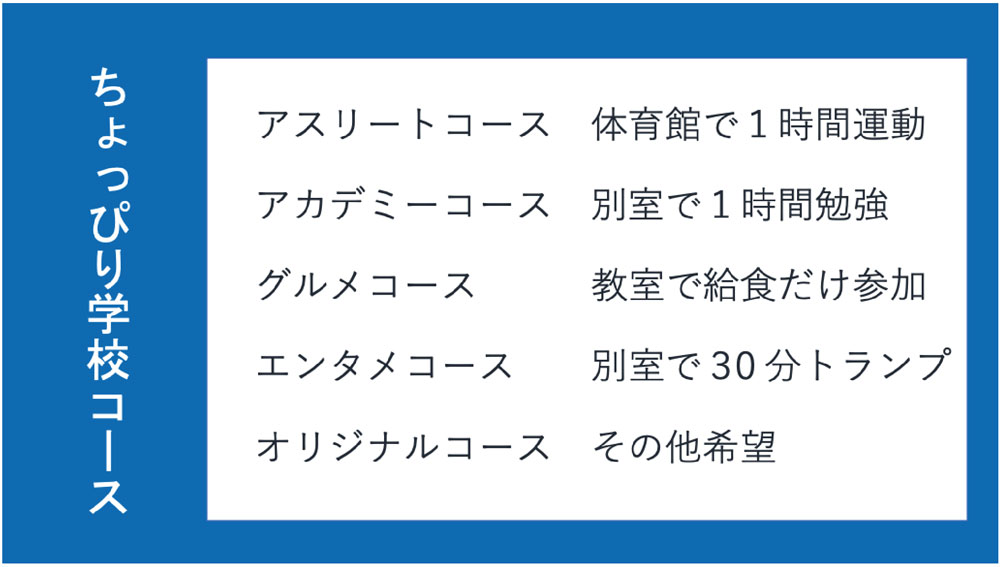

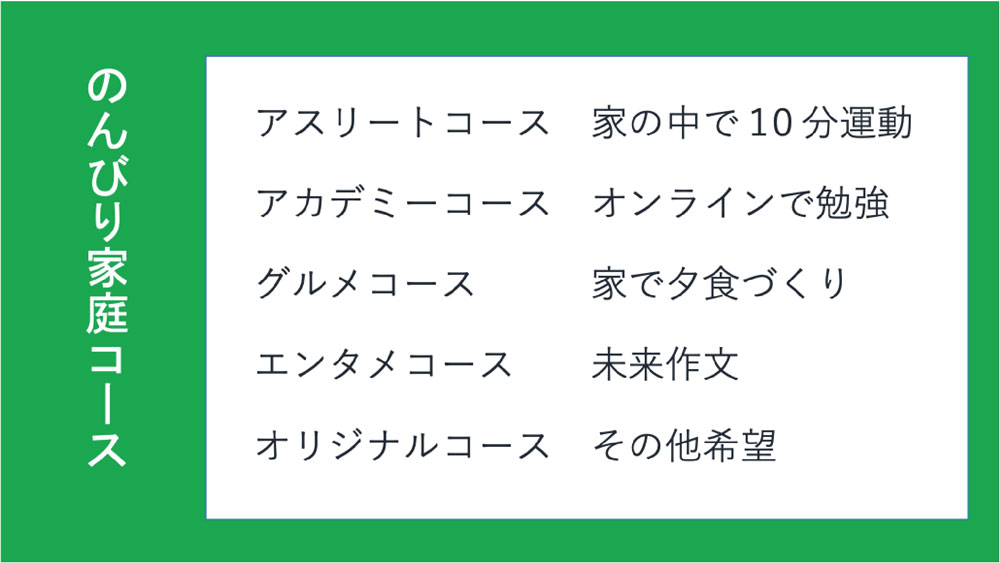

新学期が始まって、「どうやら登校できなさそうだな」と感じたら、無理に登校しなくても良いことを伝え、登校の練習から始めることにします。本人がそのことに納得したら、下に図示した2つのコース(「ちょっぴり学校コース」と「のんびり家庭コース」)のどちらかを選んでもらいます。

さらに、それぞれの中のさらに細かいコース(下図参照)を選んでもらい、平日に実践してもらいます。

その結果を受け、子ども自身が週末に翌週のスケジュールを立てます。1週目にアスリートコースを選んでいたら、そのまま続けてもいいし、別のコースを選んだり、加えたりすることも可能にします。

「のんびり家庭コース」を選択した場合、その過程で教師とのコミュニケーションがとれてきたら、「ちょっぴり学校コース」に移行する、という働きかけも可能です。最初から「学校コース」を選んで実践できた子の場合、いつの間にか教室に戻る可能性が高いと言えるでしょう。

夏休み明けに登校しない子どもとの対話例

<家庭訪問にて>

教師 「ゆっくり休めたかい。明日はどうなりそうかな?」

子ども「明日は行きます」

教師 「じゃあ、天気予報みたいに予測してみて、登校の可能性は何%かな?」

子ども「100%です」

教師 「そうだね。絶対に行こうと思っているんだもんね」

子ども「はい」

教師 「今のその気持ちに嘘はないと思うよ。でも明日の朝になると変わるかもしれないよね」

子ども「いえ、絶対に行きます」

教師 「OK。じゃあ、それに挑戦してみようか。もしそれでも難しければ、リハビリやトレーニングが必要だということになるからね」

子ども「はい」

<その翌日>

教師 「どうだった?」

子ども「無理でした…」

教師 「ところで外出はしているのかな?」

子ども「いえ、全然どこにも行っていません」

教師 「いきなり学校に行くという目標は高すぎるかもね。じゃあ、リハビリが必要だね。『ちょっぴり学校コース』と『のんびり家庭コース』があるよ」

子ども「じゃあ。『のんびり家庭コース』で」

教師 「コースはさらに細かく分かれているよ。どのコースでやってみる?」

子ども「ええと…。『アスリートコース』かな」

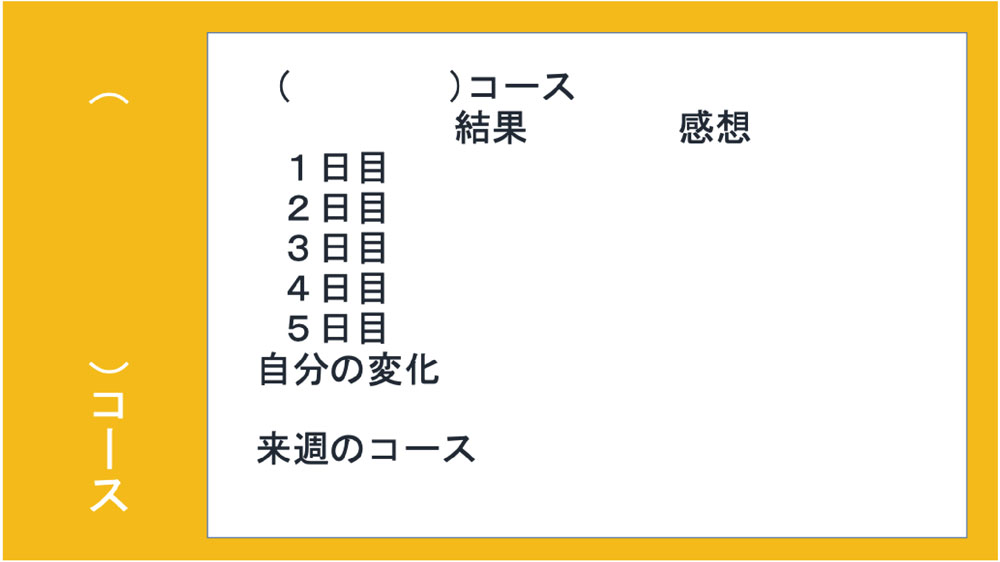

教師 「じゃあ、とりあえず今週いっぱいそれに取り組んでみよう。このカードに記録してね」

子ども「はい」

教師 「続けているうちに気持ちに変化が起こるからね。それを教えてね」

子ども「先生。学校に行かなくてもいいんですか?」

教師 「とりあえず今週は『のんびり家庭コース』で過ごそうね」

子ども「はい」

教師 「そのかわり、いざ登校しようとしたとき、『これまで休んでいたから行きにくいなあ…』と思うかもしれない。それは自分の力で乗り越えるんだよ。そのために必要なのは、自信だからね」

子ども「はい」

教師 「ちょっとずつ進もう。ちょっとずつがまどろっこしくなってきたら、いきなり進んでもいいからね」

子ども「はい」

<↓記録カードの例>

いかがでしょうか? 読者の中には、こうしたやり取りをまどろっこしく感じる方もいらっしゃることでしょう。しかし、最初に強く指導し、子どもに避けられるようになってしまうと、打つ手が無くなります。あくまで上の対話のような関係を維持しながら、再登校のタイミングをうかがいます。

もちろん本人が望めば、「飛び級」でいきなり登校できる場合もあるでしょう。

しかし、一見遠回りに見えても、それがじつは最短距離を進んでいる、ということもあるのです。

イラスト/千葉孝司

※この連載は、原則として月に1回の更新予定です。

<千葉孝司 プロフィール>

ちば・こうじ。1970年北海道生まれ。元・公立中学校教諭。ピンクシャツデーとかち発起人代表。いじめ防止や不登校対応に関する啓発活動に取り組み、カナダ発のいじめ防止運動ピンクシャツデーの普及にも努める。著書に「いじめと戦う!プロの対応術」(小学館)、「令和型不登校対応マップ」「WHYとHOWでよくわかる!いじめ 困ったときの指導法」「WHYとHOWでよくわかる!不登校 困ったときの対応術」(いずれも明治図書出版)等がある。

千葉孝司先生のご著書(必読の名著!)、好評発売中です。