考察力を育てるノート・記述指導【理科の壺】

皆さんは、理科の考察をどのように書かせていますか? 感想になっていたり、結果と違いがなかったりしていることがよくあるのではないかと思います。今回は、子供たちに考察を書かせる際に、考察の原則は何で、どのようなポイントがあるのかについてです。一度に書かせようと思わずに、段階的にできるところから指導していくことが大切ですね。優秀な先生たちの、ツボをおさえた指導法や指導アイデア。今回はどのような“ツボ”が見られるでしょうか?

執筆/東京都公立小学校主任教諭・牛島潤之

連載監修/國學院大學人間開発学部教授・寺本貴啓

はじめに

「理科の授業では“考察を書かせましょう”とよく言われるけど、どう書かせたらいいの?」

これは、初めて理科を教える先生方からよく聞く声です。実験や観察は楽しくできても、ノートをのぞくと「おもしろかった」「ふしぎだった」だけ。考察欄が空白のまま……そんな経験、ありませんか?

実は私自身、最初は子供たちにどう書かせたらいいか分かりませんでした。でも、「こう書けばいい」と子供に示すと、驚くほど素直に、そしてだんだんと深く書けるようになってきました。

今回は、5年生の「ふりこ」の学習をもとに、考察力を育てるノート・記述指導のコツを紹介します。

考察とは何か?

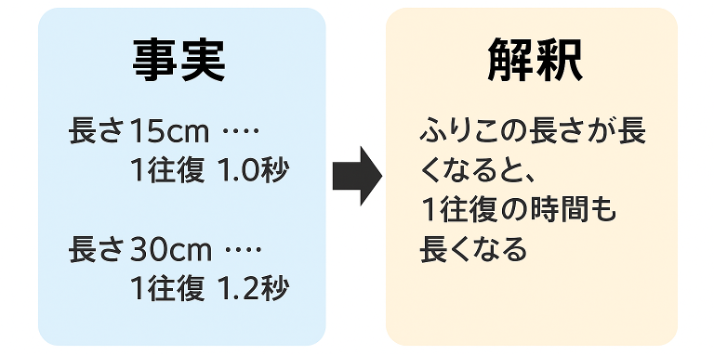

子供たちに「考察を書こう」と言っても、そもそも「“考察”って何?」と思う子がほとんどです。理科の授業でいう「考察」とは、実験や観察を通して得られた事実に、自分の解釈を加えて意味づけすることです。私は子供たちにはいつも「“事実”と“解釈”を分けて考えるんだよ」と伝えています。

◆事実とは

実験の方法と結果を、見たまま書いたものです。例えば、ふりこの学習では「ひもの長さを変えて、10往復の時間を計り、1往復の時間を出す」。このときの実験で出た数値(結果)や操作が「事実」です。

◆解釈とは

その結果から「何が分かるか」「どういうことが言えるか」を、自分の考えとして書くことです。「1往復の時間は、ふりこの長さが長いほど長くなる」と気づいたら、それが解釈になります。

この2つをノート上で明確に区別できるようにすることが、考察の第一歩です。