自分で作った自分だけの「マイ葉っぱブック」で、自然大好きになろう!

自然とのふれあいを通して、探究好きな子ども、理科好きな子どもに育ってほしい。そんな願いをこめた実践のご紹介です。子どもたちの生活圏内で、比較的かんたんに手に入る植物を使っています。

今回は、これまで紹介した「葉っぱの分類・仲間分けの授業実践!」と、「植物のあだ名つけ活動」から発展的に総合した学習内容と方法です。

【連載】モンタ先生の自然はともだち #21

執筆/森田弘文

目次

これまでの学習を生かし、自分だけの『マイ葉っぱブック』を作ろう!

「葉っぱの分類・仲間分けの授業実践!」では、友達と協力して仲間分けをし、グループ名を話し合って決めました。科学の学習で大切な「分類すること」を実践的に体験してもらうことがめあてであり、一口に「葉っぱ」といっても、そこには素晴らしい多様性があることを認識できたと思います。

さらに、「植物のあだ名つけ活動」では、子どもらしい感性を認めて引き出しながら、気付いた植物の特徴を言語化することで、より一層植物の多様性に気付くことができたと考えています。

そして、次の段階として、これらの学習を生かし、自分で仲間分けし、自分で画用紙に貼り、自分であだ名もつけ、それらをまとめる活動を考えました。通常の学習の発展的な活動として実施してもよいと思いますし、自由研究や探究学習にも、非常に向いているのではないかと思います。

植物の同定って、そんなに大切なこと?

植物を題材にした自由研究や探究学習を行う上では、

●花や葉っぱを採集し、押し花(押し葉)にして、台紙に貼って標本を作ること。

●植物の名前を図鑑等で調べ記入すること

が説かれることが多いですね。

私たち大人も、ついつい「この植物の正しい名前は何かな?」と思いがちです。

しかし、この図鑑などを見て名前を調べること…つまり同定作業は、子どもにとっては非常に難しい作業です。

子ども用の図鑑には、全ての種が記載されているわけではないからです。身近に植物に詳しい人がいる可能性も高くありませんし、そこにカロリーをかけてしまうと、せっかく抱いた植物への興味が薄まってしまう可能性があります。

かといって、最近流行りのAIを使い、カメラで撮影してすぐに答えが分かってしまっては、逆に種の特徴や面白さに気づくまでには至らないでしょう。

小学生が植物の学習をするときに重要なことは、植物も生き物であり、それぞれがどんな形質的な特徴を持っていて、どんなふうに生長するのか…といった多様性の面白さを学ぶことだと思います。

この面白さを体験するうえで、植物ほど最適な教材はありません。虫や微生物は苦手な子も多いですし、採集が困難です。植物は身近な環境で十分に、いろいろな多様性と出会えます。

「この花きれいだな!」「花の形面白いよ!」「この葉っぱ、周りがギザギザだな!」「この葉っぱいいにおいがするよ!」「この葉っぱとても厚いな!」「この葉っぱ、何かの形に似ているよ!」…などなど。

そんな子どもらしい感性で、ものの多様性に気付くことこそが、学びの基本だと捉えています。

『マイ葉っぱブック』作成の手順

(1) 植物採集

身の周りに見られる葉を20~30種ほど集めます。家の庭、近所の公園、学校の校庭など、身近にいろいろな植物があることを確認させ、その多様性に気付かせたいです。形だけでなく、実際に葉に触れてみたり、においをかいでみたり、自分からアクションを起こして、植物に接するように努力させます。

(2) 仲間分け

仲間分けの観点を自分で考えて、自由に分類させます。差異点や類似点を見出し、大きさや形、手触り、におい、何かの形に似ているなどの観点で分類しましょう。分類したらグループごとに自分で名前を考えます。お気に入りの葉っぱ等には、自由に特徴をもとにあだ名をつけさせましょう(全てにつける必要はありません)。

(3) 押し葉作り

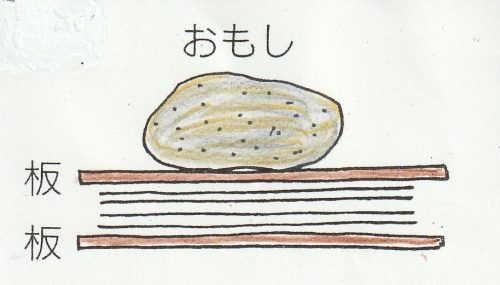

葉っぱを分類して紙に貼り付けたら、上の図のように重ねて上下に板を置き、「重し」をのせます。

重しは5キロくらいある石などが理想的ですが、ハードカバーなど、少し重い本を重ねても代用が可能です。

このとき、ページとページの間に新聞紙やチラシなどをはさむと、きれいに仕上がります。

この状態で1~2週間ほど押すと完璧です。ポイントは、標本をきれいに平らにしつつ、乾燥させることですので、薄い標本ばかりでしたら、2・3日でも十分な場合があります。ときおり、重しを外して様子を見てみると、標本が乾いて平らになっていくさまを観察できます。

森田弘文(もりたひろふみ)

ナチュラリスト。元東京都公立小学校校長。公立小学校での教職歴は38年。東京都教育研究員・教員研究生を経て、兵庫教育大学大学院自然系理科専攻で修士学位取得。教員時代の約20数年間に執筆した「モンタ博士の自然だよりシリーズ」の総数は約2000編以上に至る。2024年3月まで日本女子大学非常勤講師。その他、東京都小学校理科教育研究会夏季研修会(植物)、八王子市生涯学習センター主催「市民自由講座」、よみうりカルチャーセンター「親子でわくわく理科実験・観察(植物編・昆虫編)」、日野市社会教育センター「モンタ博士のわくわくドキドキ しぜん探検LABO」、あきる野市公民館主催「親子自然観察会」、区市理科教育研修会、理科・総合学習の校内研究会等の講師を担当。著書として、新八王子市史自然編(植物調査執筆等担当)、理科教育関係の指導書数冊。趣味は山登り・里山歩き・街歩き、植物の種子採集(現在約500種)、貝殻採集、星空観察、植物学名ラテン語学習、読書、マラソン、ズンバ、家庭菜園等。公式ホームページはこちら。