ネット・SNSでのいじめにはどう対処すればいい?<中高教員の実務>

- 連載

- 中高教員の実務

ネットやSNSによるいじめが発覚したら、学年の担任、生徒指導部、管理職などと連携をとり、一人で抱え込まないことが大事です。被害を受けた生徒へのフォローやケアも必須です。

編著/小泉博明・宮崎 猛

【特集】中学校・高校教師 実務のすべて#28

ネットやSNSでのいじめが問題になっています。実際、どのような状況で書き込みがされて、どのように広まっていくのでしょうか?

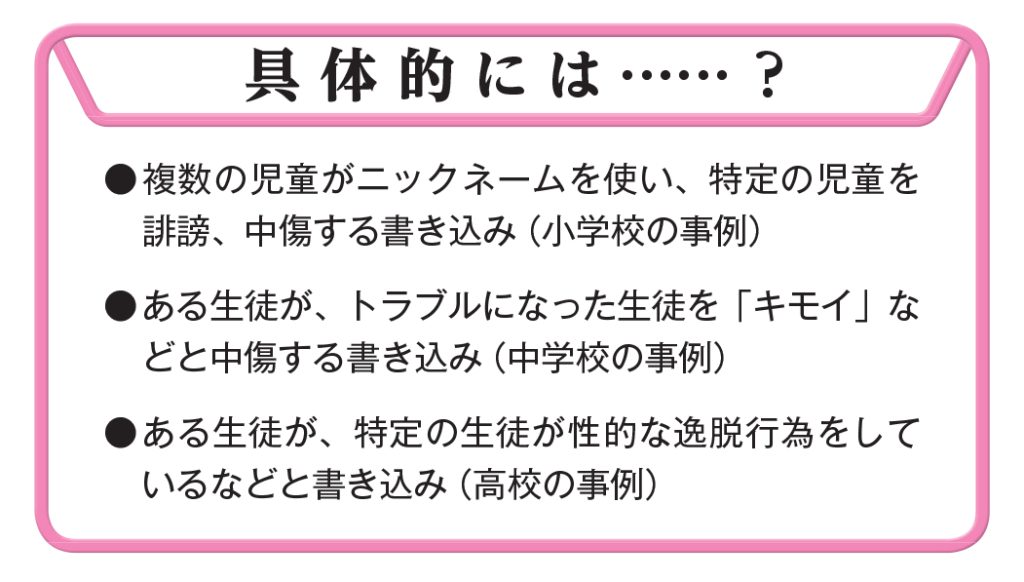

掲示板やブログ、SNS等に特定の生徒の悪口や誹謗・中傷を書き込む事例が後を絶ちません。ネットでのいじめは素早く拡散して、不特定多数の目にさらされることで、さらなる書き込み(新たな加害者)を増やしてしまうため、早期の対応が不可欠です。

目次

ネットでのいじめの特徴とは?

ネットでのいじめには、被害者から加害者の顔が見えないという特徴があります。たとえ、ネット上での誹謗や中傷、差別的な書き込みに気づいたとしても、それを誰が行っているかが分かりにくいのです。そのうえ、閲覧者たちが助長し、追随して書き込む者が増えてくれば、被害者の精神的なダメージはより一層深いものとなります。いったんネットでのいじめを受けてしまうと、そうした書き込みが不特定多数の閲覧者の目に触れられている現実の中で、学校生活を送らなければならないことになるのです。

SNS上では、子供たちは日常的に使わないひどい言葉を乱用することが「普通」「大丈夫」という認識があります。書かれた方は、文字として残っているため、直接言われるよりも深く傷つく場合が多いです。

ネットのいじめが発覚したら?

教師の目からだけでなく、被害を受けた生徒・保護者からの相談や当事者以外からの情報提供で、実情を把握するケースもあります。また、ネットいじめは学校では対応に限界があるため、家庭の協力や対応も必要となります。

このような場合には、まず事実確認を行います。該当する画面のスクリーンショットを保存するか、プリントアウトをしておきます。事実確認ができたら、学年の担任や生徒指導部、管理職にも報告をし、連携しながら対応していきます。自分一人で抱え込まないことです。

被害を受けた生徒とは面談を行い、本人の様子を聞き取ります。保護者にも連絡をとり、学校として適切に対応していくことを伝え、本人が円滑に学校生活を送れるように努めます。

一方で、加害者(判明しない場合は、クラスや学年全体)に向けての指導を徹底します。誹謗や中傷などを書き込むことはいじめであり、決して許されないこと。いじめは犯罪であり、重大犯罪にもつながりかねないこと。インターネット上は何を書いても許されることはなく、利用者としてのマナーを厳守することなどを指導します。

被害者へのケアと主な相談窓口

イラスト/タバタノリコ・畠山きょうこ