特別支援のプロが伝授!気になる子の指導と引きつぎ4事例

いよいよ三学期も大詰め。気になる子を包括した学級運営上、必ず出てくる「困り感」。4つのタイプの解決策と、次年度への引継ぎを考えます。お話は、特別支援教育士スーパーバイザーである井上薫先生と麻生崇子先生に伺いました。

目次

【事例1】授業中のおしゃべりを止められない!

Q.「騒ぐ子」を、どう次に引き継ごう?

自分の伝え方が悪くて、子供に対して短絡的な先入観をもたれないようにするには?

A.「事実」のみシンプルに伝える

引継ぎで気をつけたいのは、「事実のみを伝える」ということ。申し送り事項に、「自分の思い込み」が入っていませんか? 今一度チェックしてから、伝えましょう。

Q.どこから止めたらいいの?

授業中、自分の想いを全部話さないと気が済まない子、それに反応して盛り上がる子。教室のあちこちでこれが始まると、授業をするどころではなくなってしまいます。

A.教師ならば、誰もが通る道です

「私も3年目でこういうクラスを担任し、10円禿を作りました。それ以来、怖くて1年生を10年以上持てませんでした」(麻生先生)この状態は、「1年生のよくあること」です。教師ならば、「研鑚の機会だ」という覚悟を持ち、現状分析と改善の検討から始めましょう。

「騒いでいない状態」に意識を持っていくことから

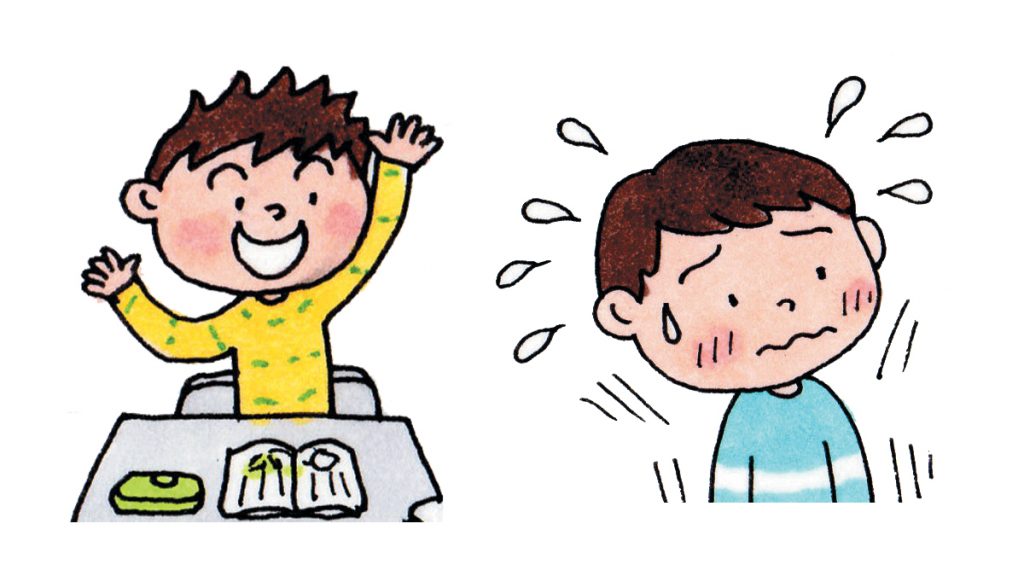

教師も子供も、「騒ぐ子」に意識がいきがちですが、「学ぶ姿勢ができている子」が必ずクラスの中にはいます。その子たちは、黙って「今、その話をしているんじゃないよ。学びたいのに!」と、心の中で思っているのです。教師はまず学びたい子と気持ちの上で繋がること。その繋がりがあることで、クラス集団に安心・安全のベースができてきます。

騒ぐ子が「学びへ向かう瞬間」をどう作っていくか

たとえば、「学ぶ姿勢ができている」子の行動に着目して「○○さん、顔を前に向けて話を聞いていますね」などとその行動に注目する発言をします。

そこで「学ぶ姿勢」に共鳴する子がでてきたらしめたもの。「今、気がついた人が3人いたね。あっ! 5人になってきましたね」と、「手本となる行動」の方に教室の意識を向けていきます。騒いでいた子が思わず、そちらに意識が行き、行動を変えた瞬間に、「今、前を向いたね。それでいいんだよ」と声掛けをします。