<連載> 菊池省三の「コミュニケーション力が育つ年間指導」~3学級での実践レポート~ #17 千葉県船橋市立田喜野井小学校5年1組③<前編>

菊池実践を追試している3つの学級の授業と子供たちの成長を、年間を通じてレポートする好評連載。今回からは植本京介先生の学級(5年生)における2024年11月の授業レポートをお届けします。

菊池先生と植本先生による、2時間続きのディベートの合同授業の記録です。

目次

担任・植本京介先生より、学級の現状報告

第1回のディベート授業を経験して、子供たちは話し合いや今までの学び方に対して自信をつけてきました。

年度初めから行ってきた、「楽しい」を実感できる話し合いに対して、「知的なおもしろさ」を感じ始めたのではないかと思います。

子供たちは、朝の質問タイムも、成長ノートも、ほめ言葉のシャワーも、教科の授業も、全てがつながっている活動であることを、感覚的に理解してきたように感じています。どの授業でも、「聞き方」が、より前のめりになってきたように思います。

同時に、改めてディベートの難しさを感じました。今年度、ディベートを全面に押し出した学級経営をしてみて、子供たちが感じている難しさが、今まで自分が考えていた難しさとはズレていたことに気がつきました。

「ディベートは、①「議論をつくる」(主に立論部分)、②「議論をする」(主にフローやかみ合わせ)、③「議論を読む」(判定や全体を俯瞰する)の3種類を学ぶこと」だと菊池先生にアドバイスしていただきました。

当初は、①の「議論をつくる」が一番容易であると想像していましたが、いざ取り組んでみると、全くそうではないと気がつきました。小学校5年生の段階で、三角ロジックをうまく活用した立論をつくることは非常に難しく、それに対する指導もかなり困難であることがよく分かりました。

今までの授業において、子供たちから出てくる立論や反論の理由は、「自分の実体験からくる感覚的なもの」であり、それぞれの内面から出てくる意見がほとんどを占めていました。しかし、いつまでもそうした意見だけでは、「みんな違って、みんないい」という学びだけで終わりかねません。

議論の過程での価値判断において、「事実やデータなど自分の外側にあるものを根拠として、どれだけ考えることができるか」が、今後のディベート(やその他の話し合い)の力を高める大きなポイントになる、と強く感じています。

菊池先生と植本先生の合同授業レポート

「今日のディベートの授業では、フローシートをメインにして学んでいきます。ディベートを頑張りつつも、審判をしっかりしたいと思います」と植本先生が子供たちに説明すると、菊池先生が、

「ディベートは、正解がない問題について考える話し合いです。だから何を言ってもいいのです」と続けた。

「ディベートには、『議論をつくる』『議論をする』『議論を読む』の3つの要素があります。これまでのディベートでは、立論などで『議論をつくり』、賛成側・反対側がお互いに反論し合って『議論をして』きました。その議論がどのように行われたかを審判が判断して判定するのが、『議論を読む』ことです。

そもそも正解がないのだから、何を言ってもいいし、どのように判定してもいい。今日は、『何でも言えて、全国のモデルになるディベート』を、2時間楽しみながらつくり上げていきましょう」

菊池先生が話すと、みんなが大きな拍手をした。続いて、植本先生が、

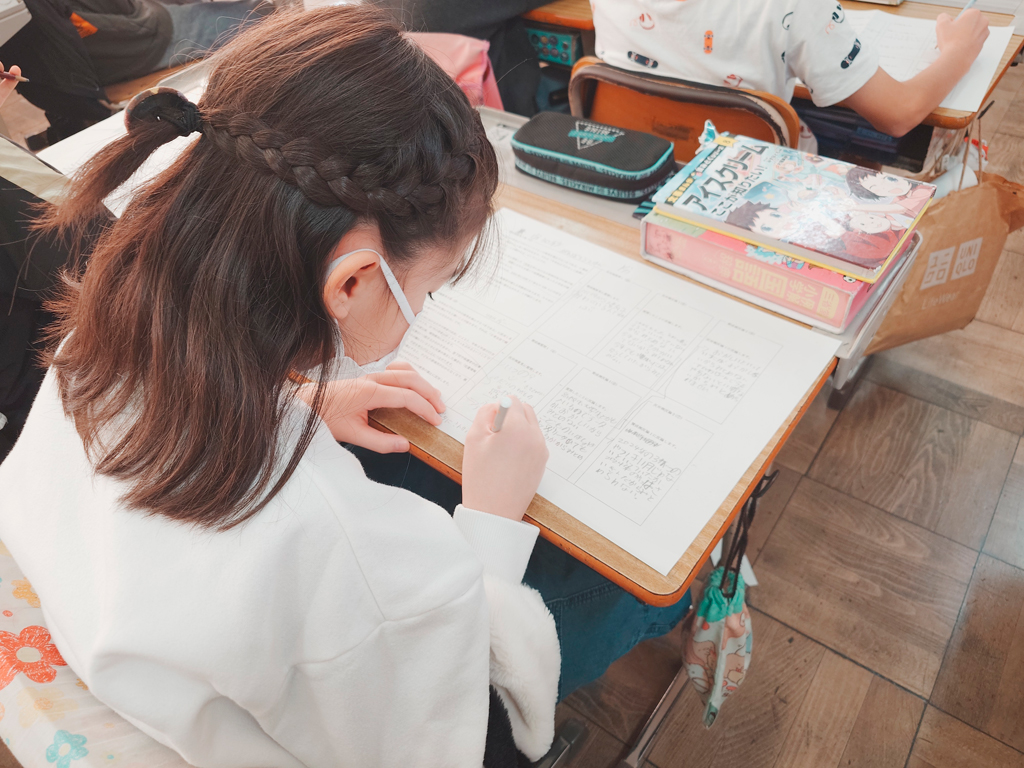

「今日は2試合行います。審判は、しっかりフローシートに書き込みながら話を聞きます。聞き取れなかったところは、(植本先生が同時進行で書き込んでいく)黒板に貼ったフローシートを写しても構いません」と授業の流れを説明した。

<ディベート論題>「日本は中学生以下のスマートフォンの使用を禁止すべきである」

<↓ディベートのルール>

まずチーム同士で立論を考え、あらかじめ意見を表明。立論に基づき、相手チー ムへの質問や反論を考え、発表。発表の時間、 作戦時間はすべて1分間。流れは以下の通り。

①賛成側立論 → 作戦タイム → ②反論側質問

③反対側立論 → 作戦タイム → ④賛成側質問

⑤反対側反論(第1反駁)

⑥賛成側反論(第1反駁)

※第1反駁は、質問された内容に対してだけでなく、立論に対して反論してもいい。

⑦反対側反論2(第2反駁)

⑧賛成側反論2(第2反駁)

この後の判定は、発表の2チーム以外の6チーム が行う。

まず各自で勝敗を考え、次にチームごとで相談して、どちらかに絞って決める。

説明後、早速ディベートが始まった。

●第1試合 賛成側2班、反対側8班

① 賛成側立論

「中学生以下がネット犯罪に巻き込まれることが減少する」

理由:2024年3月の警察庁発表でSNSを通じて犯罪被害に遭った小学生が過去最多の139人に上った。2014年と比較すると、約3.7倍になる。スマホの使用を禁止すれば、小中学生が犯罪に巻き込まれることが減少する。

![]()

ディベートの熱が上がってくると、勝ちたいと思う気持ちが強くなり、対戦者しか目に入らなくなってきます。通常の話し合いで、相手に向けて話すのは大切なことですが、ディベートにおいては、判定をする審判にも意識を向けなければなりません。対戦者にしか聞こえない声の大きさではなく、教室の最後列にいる審判にも聞き取れる大きさで、はっきりと発言することの必要性について、その都度、教師は声をかけましょう。

② 反対側立論

「日常生活で親子の不安を増やすことになる」

理由:令和3年の警察庁の調査によると、行方不明者約8万人のうち、10代の若者は約1万4千人。令和2年以降、増加傾向。

また、登下校中や保護者が仕事中の時間帯など、親子が離れている間に災害が発生したとき、位置情報確認アプリがあれば、不安を和らげることができる。スマホを禁止すると、子供の居場所がわからなくなり、親子の不安が増す。

第1試合の反論の時間では、どちらの班も、立論の根拠となるデータの有効性への論及が中心となった。

ディベート後、判定。植本先生が、

「これから各班の代表者に判定結果を発表してもらいますが、そもそも正解はありませんから、他の班が発表したことと自分が考えていたことが同じだとは限らないよね。だから、『自分と違うなあ』『おもしろい!』という意見を中心に、赤鉛筆でフローシートに書き込みましょう」と説明、指示した。

“メタ認知のメタ認知” で、議論を読む力をつける

それぞれが自分のフローシートに記入したあと、班ごとに話し合う。審判役の6つの班の判定は、

賛成側勝利……5

反対側勝利……1

となった。各班が挙げた判定の理由は次の通り。

●1班……全員一致で賛成側勝利

・10代の行方不明者の中には、大学生も含まれているが、その人たちは当てはまらない

・災害時のアプリ使用については、キッズ携帯の電話番号を登録しておけば、スマホがなくても使える

・質問に答えられないのは、準備不足ではないか

●3班……反対側勝利

・キッズ携帯は、緊急時だと焦ってしまって使いにくいので、スマホのほうがよい

●4班……全員一致で賛成側勝利

・反対側の意見の10代には、高校生、大学生も入っている

・賛成側の立論では、2014年と2023年の調査を比べて、ネット犯罪数の増加の具合を具体的に書いていてわかりやすい

●5班……賛成側勝利

・反対側の第二反論で、20代の大学生が入ってしまい、定義から外れた。そこを突っ込まれて反論が弱くなった

・賛成側の第二反論で「反対側の調査も今年のものではない」という反論が鋭かった

●6班……賛成側勝利

・立論は短いが、まとまっている

・質問、反論もたくさん出していた

●7班……賛成側勝利

・「反対側のデータも今年のものではない」という第二反論が納得できた

・反対側の第二反論が、的を外していた

続いて判定の理由を聞いた上で、「これはよかった」「これは違うんじゃないか」と思った発表について、班ごとに意見を出し合い、発表した。

![]()

審判は、ディベートを見ながら判定しますが、フローシートに慣れていなかったり、判断に迷ったりする子もいます。

班での話し合いや、判定の発表後の振り返りを通して、「どんな判定(意見)が出たか」「どんな基準で判定したのか」「最も有効性の高い判定は何だったか」について考えることができます。

こうしたメタ認知のメタ認知(判定の振り返り)を重ねることによって、子供たちの「議論を読む力」が伸びていきます。

敗れた反対側の8班から順に各班が意見を発表した。出された意見は、次の通り。

●20代が入るとは言っていない

●小学生の調査のみで中学生が入っていない

●反対側立論で「危険が高まる」というデータがないと第1反論で言われ、答えられなかったのに、なぜみんなは納得したのか

●文脈的に、自然に考えられるから納得した。………etc.

第1試合終了後、菊池先生が、

「議論がかみ合っている上に、迫力が出てきました。議論をつくるとき、言葉の定義を自分で持っていなければ、そこを突かれて崩れていきます。そういうやりとりに目を向け、判定していたのはすごいことです。1回目の授業のとき、データの不十分さを否定することが、反論の大きな武器の一つになっていましたが、今回もそうでした。

審判は、全体を見比べながら、『こちらが強い』という判定ができていました。判定の基準は、人によって分かれます。だから何を言ってもいいのです」と感想を述べた。

そして、菊池先生自身は最終的に賛成側の勝利と判定した。

菊池先生から植本先生へのメッセージ

第1回のディベートの授業では、子供たちは「議論をつくる」「議論をする」ことだけで精一杯になってしまい、審判の判定が弱かったと感じました。

そこで今回の授業では、「議論を読む」審判のあり方に目を向けさせたいと思いました。

判定する子供たちに責任を持たせるため、次のステップを経て、判定するようにしました。

①まず個人でじっくり判定する

②班でも話し合いをさせる

③ 班の代表者が責任を持って判定する

この手順を省いていきなり班で話し合ってしまうと、強い意見に押されたり、多数決で決めたりしてしまい、一人一人が自分で深く考えなくなります。

「何を言ってもいい」というのは、自分の意見に責任を持つということです。そのため、ディベートの試合では、しっかりとフローシートに記入する必要がありますし、班での話し合いの際にもメモを取り、質問や反論をしながら進めていく必要があります。

教師は、場面に応じて子供たちにそれらを説明し、意識させなければなりません。

判定において班での意見が分かれた場合、相手の意見も聞き合い、自分の意見と合わせながら、班としての意見をつくっていきます。その結果、少数意見が班としての意見になる場合もあるでしょう。

「議論を読む」上では、ディベートの流れを読むことはもちろん、このように班での話し合いにおいて他の意見を聞き合うことも大切です。

このような活動を積み重ねていくことで、ディベートにおける判定の質が高まっていくのです。

菊池先生の最新刊、今までにない提案性を孕んで発売中!

2025年3月22日のリアル対面セミナーの記録動画(有料)を公開中です!

↓2025年3月発売の最新刊

「聞き合う力」「考え合う力」を鍛える授業

好評発売中です!

↓若手が菊池実践を学ぶために最適の単行本

「一人も見捨てない!菊池学級 12か月の言葉かけ」 発売中です!

取材・文/関原美和子

Profile

きくち・しょうぞう。1959年愛媛県生まれ。北九州市の小学校教諭として崩壊した学級を20数年で次々と立て直し、その実践が注目を集める。2012年にはNHK『プロフェッショナル仕事の流儀』に出演、大反響を呼ぶ。教育実践サークル「菊池道場」主宰。『菊池先生の「ことばシャワー」の奇跡 生きる力がつく授業』(講談社)、『一人も見捨てない!菊池学級 12か月の言葉かけ コミュニケーション力を育てる指導ステップ』(小学館)他著書多数。