【特別支援教育】児童理解②「個別の教育支援計画と個別指導計画の作成・活用」

文部科学省調査官監修による、特別支援教育の指導のポイントとアイデアです。今回は、〈児童理解②「個別の教育支援計画と個別指導計画の作成・活用」〉を紹介します。

どのような児童に個別の教育支援計画と個別の指導計画を作成・活用するとよいのかを、一緒に考えていきましょう。

執筆/東京都公立小学校教諭・岡本みどり

監修/元文部科学省特別支援教育調査官、鳥取県教育委員会事務局参事監兼特別支援教育課長・加藤典子

白百合女子大学人間総合学部教授・山中ともえ

目次

特別支援教育 年間執筆計画

04月 児童理解①児童の状態の把握

05月 児童理解②個別の教育支援計画と個別指導計画の作成・活用

06月 児童理解③児童への対応

07月 学級経営①学級内での人間関係づくり

08月 学級経営②集団指導と個別指導

09月 学級経営③多様性を尊重する学級

10月 授業づくり①ユニバーサルデザインの考え方を取り入れた授業

11月 授業づくり②合理的配慮についての工夫

12月 授業づくり③ICTの活用

01月 連携①保護者との関係づくり

02月 連携②校内連携

03月 連携③関係機関の活用

【解説編】 個別の教育支援計画と個別指導計画の作成・活用

(1)個別の教育支援計画

個別の教育支援計画とは、障害のある児童生徒等一人一人に必要とされる教育的ニーズを正確に把握し、長期的な視点で幼児期から学校卒業後までを通じて、一貫した的確な支援を行うことを目的に作成するものです。

平成15年3月に特別支援教育の推進に関する調査研究協力者会議で取りまとめられた「今後の特別支援教育の在り方について(最終報告)」においては、個別の教育支援計画の必要性が示されました。そして、平成30年8月に、学校教育法施行規則の一部改正により、特別支援学級在籍の児童生徒や通級による指導を受けている児童生徒についても作成が義務付けられることとなりました。

各地域では、切れ目のない支援体制整備の充実に向けて、個別の教育支援計画の作成・活用が図られています。例えば、就学に当たって「就学支援シート」や「移行支援シート」などを活用している地域もあります。そのようなシートがない場合には、必要に応じて、本人の実態を把握し、保護者や本人の思いを受け入れながら、学校が行う支援や関係機関との連携・役割分担、家庭の考え等について相談、確認しながら作成します。

個別の教育支援計画を作成するに当たって面談をして必要な情報を得る場合は、事前に個別の教育支援計画の項目について保護者に伝え、その項目について話す内容を準備しておいてもらうと、面談を円滑に進めていくことができます。個別の教育支援計画の作成に関しては、学齢期を長期的な視点で捉えて計画します。児童の状態、好きなことや得意なこと、また嫌いなことや苦手なこと、それまでの支援の状況などを記入します。その内容には支援の方法を探す手掛かりとなることが多くあります。また、関係機関との連携として、通級指導教室、放課後等デイサービス・民間の療育機関、福祉関係機関、医療機関などの利用についても記載します。関係機関の利用状況により、学校としてその機関と連携することが、児童・生徒の支援に役立ちます。

支援会議や面談などを行った際には、個別の教育支援計画に、会議記録として参加メンバーや目的、簡単な内容を記しておくとよいでしょう。1年ごとのクラス替えや学年担任制の実施、担任が年度で替わることもあります。保護者と「次年度以降も面談をし、状態を見ながら支援の評価を行い、方向性を再度検討しましょう」と話してあっても、年度が替って新担任が引き継ぐ際に、その面談の背景が伝わらなかったり、日々の業務を行う中で面談の趣旨や引継ぎの記憶が薄れてしまったりすることがないようにしたいものです。個別の教育支援計画は、毎年度見直し、児童・生徒や保護者の思いを受け止め、学校での様子を振り返りながら、計画に基づいて実施してきた支援の成果や課題について評価し、次年度へつなげていきます。

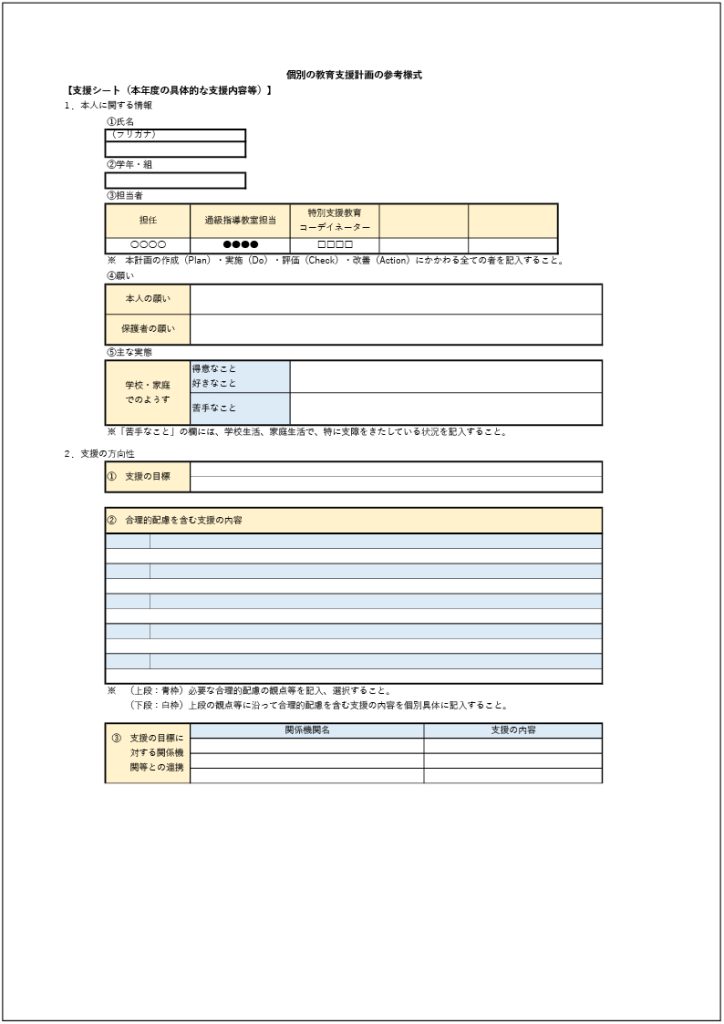

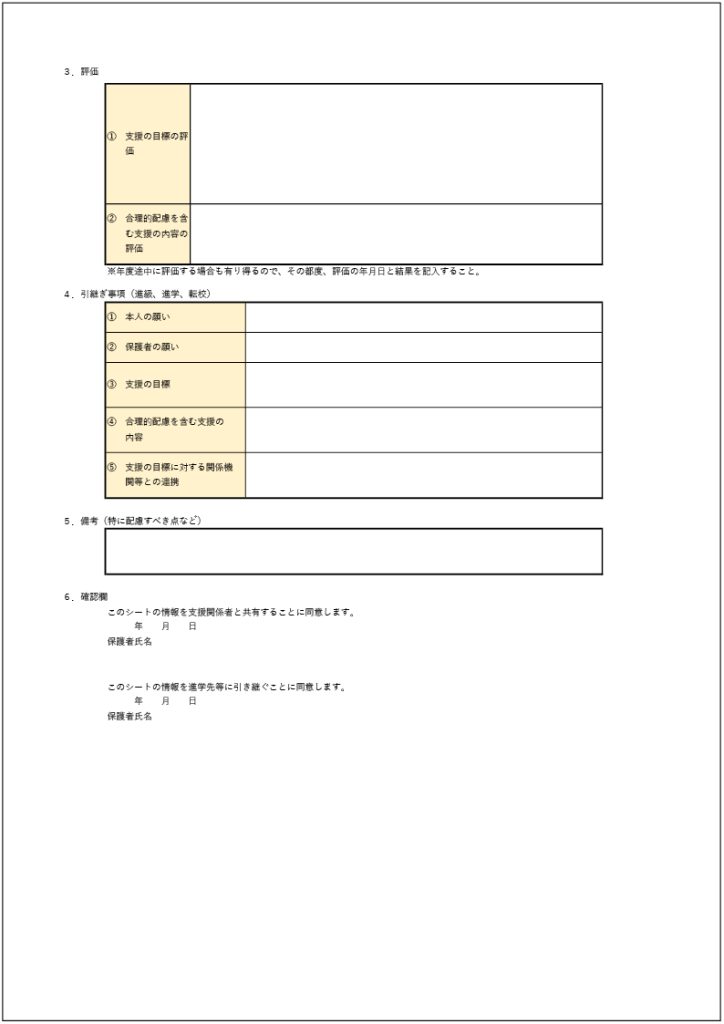

文部科学省においても、令和3年6月に個別の教育支援計画の参考様式が示されていますので、参考にすることができます。

【個別の教育支援計画の参考様式(文部科学省 個別の教育支援計画の参考様式について)】

※資料 個別の教育支援計画の参考様式について 文部科学省ホームページはこちら

(2)個別の指導計画

通常の学級で作成する個別の指導計画や、通級による指導で作成される自立活動の個別の指導計画、特別支援学級等で作成する個別の指導計画など、様々ありますが、この回では、通常の学級における個別の指導計画について説明します。

個別の指導計画は、個別の教育支援計画の内容を受け、教育課程を実施する上で適切な指導を行うために、各学校で作成するものです。本人・保護者の願いや児童・生徒の実態、これまでの支援や指導の成果等を検証し、1年間の長期目標を検討します。そして、その目標を達成するための指導の具体的な手立てや支援の方法などについて記載します。個別の教育支援計画は関係機関が連携した切れ目ない支援を行う長期的な計画であるのに対し、個別の指導計画は、学期ごとや月ごとなどで、学習や生活の場面に対するより具体的な計画として作成し、短期目標を設定します。

長期的な目標は、おおよそ1年間で達成できる、または身に付けられる力を想定し、具体的な目標を本人とともに考えます。短期的な目標は、学習面における実施が可能で、実効性のある手立てを考えます。在籍学級の一斉指導の中で行える指導や支援には限りもありますが、児童・生徒にとって何が中心的な課題となるのか考え、可能な指導や支援を整理していきます。授業や生活における視覚的な支援、本人の使いやすい学習用具の工夫、様々な場面におけるICTの活用、特性に応じた環境整備、担任の対応の工夫などについて記載するとよいでしょう。小学校、中学校、高等学校学習指導要領の解説編に掲載されている各教科の「指導計画の作成と内容の取扱い」も参考にできます。

また、通級による指導を受けている児童生徒については、自立活動の指導における個別の指導計画を作成することが必要です。

1年間の終わりに個別の指導計画について評価する際、児童・生徒の変容やさらなる課題について記入し、成長を保護者と共有するようにします。