「長さ」の条件を制御する考え方を働かせて、解決の方法を発想する子どもの育成 〜ふりこの運動の単元構想の工夫〜【理科の壺】

ふりこの授業は、教科書では「長さ」「重さ」「ふれ幅」の問題を一度にだして順番に検証する形で表記されることが多いです。教科書の紙面上の問題もあるためです。しかしながら、3つの視点を最初から出す必要はありません。先生方がやりやすい方法であるとか、子どもたちの実態から考えるとかでやり方を変えてもいいのです。今回は、解決の方法を発想させる際に、長さの条件をもとに考えさせる単元構成をどうするかについてです。優秀な先生たちの、ツボをおさえた指導法や指導アイデア。今回はどのような “ツボ” が見られるでしょうか?

執筆/神奈川県公立小学校教諭・岩本 俊

連載監修/國學院大學人間開発学部教授・寺本貴啓

「条件を制御する考え方を働かせて、解決の方法を発想する力」を育成することは、主に第5学年で育成する資質・能力と位置付けられています。

今回はふりこの運動の学習を通じて、子どもが条件制御にこだわって学習を進めるためのポイントを3つ紹介します。

1.3つの問題を見いだす導入について

「ふりこ」と言われても、子どもにとって身近なものではありません。しかし、ブランコ・メトロノーム・振り子時計など、実はふりこと関係のあるものが生活の中にもあります。今回ご紹介する授業は、公園のブランコを導入として、設定しました。『ブランコに「力を加えず」に往復のはやさを変える方法はあるだろうか。』について子どもたちと一緒に考え、問題を見いだしていきます。担任の先生が授業をする場合は、公園に行って実際に乗る体験をもとに問題を見いだすこともできますが、昨今の教科担当などの状況から、教室で行う実践を紹介します。

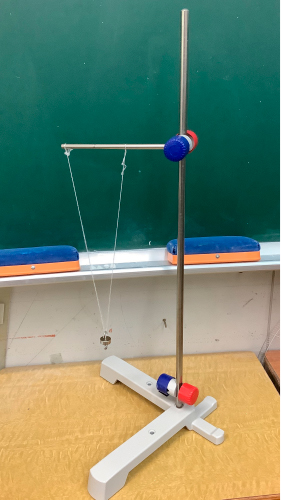

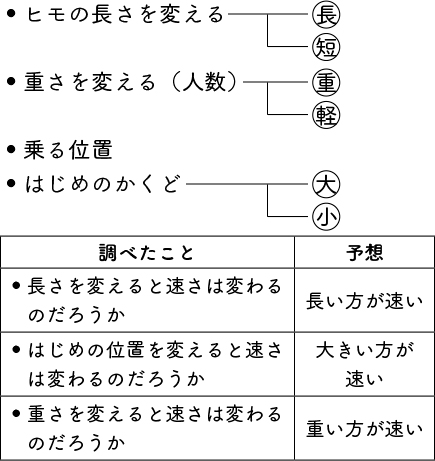

ブランコに見立てたふりこを用意(資料①)し、実際に触りながら、子ども一人ひとりにカードに書かせます。(資料②)ここでは、糸は一本、おもりの一つだけ渡します。子どもたちは、色々動かしながら、「2人乗り(おもり2個)にしたら速くなるよね?」「たくさん引っ張ったら(振れ幅を変える)速くなるんじゃないかな?」「公園によって速さが違う(長さ)ような気がする。」などとブランコに乗った経験を想起しながら、①長さを変えると(一往復の)速さは変わるのだろうか。②振り幅を変えると(一往復の)速さは変わるのだろうか。③重さを変えると(一往復の)速さは変わるのだろうか。の3つの学習問題を設定します。ここでのポイントは、写真①ふりこを2点で吊り下げることです。こうすることで、ねじれを防止することができると同時に、ねじれた際に「長さ」が変わっていることに子ども自ら気づくことができます。

ここで、子どもの理解に差が出るところは、「はやさ」という言葉です。算数でも、時速、分速、秒速など5年生で学習します。振り子の学習は、指導要領にはいかのように整理されています。

振り子の運動の規則性について,振り子が1往復する時間に着目して,おもりの重さや振り子の長さなどの条件を制御しながら調べる活動を通して,次の事項を身に付けることができるよう指導する。

ア 次のことを理解するとともに,観察,実験などに関する技能を身に付けること。

(ア)振り子が1往復する時間は,おもりの重さなどによっては変わらないが,振り子の長さによって変わること。

イ 振り子の運動の規則性について追究する中で,振り子が1往復する時間に関係する条件についての予想や仮説を基に,解決の方法を発想し,表現すること。

子どもの記述に「速さ」と書かれているように、導入時には、わかっていなくても、単元が進むにつれて、子どもが「はやさ」について理解するようにしていくことが大切になります。

<資料① 導入でのふりこ>

<資料② 導入時の子供のノート>

2.条件に目を向けるために「長さ」について初めに学ぶ単元構想

ふりこの周期が変わる条件は、「長さ」だけですので、単元で学ぶ順番を初めに「長さ」をもってきます。どの条件も周期が変わると思っている児童が多い傾向にありますので、一つひとつ整理して確かめていくことになります。初めの実験では、丁寧に子どもたち一人ひとりの予想や解決の方法を確認して、全体で確認しながら進めます。こうすることで、残りの2つ「振れ幅」と「重さ」については、そろえる条件を一つ変えていくことで、学びを進めていくという見通しをもつことが出来、子どもたちに学びをゆだねることが出来るようになります。「長さ」以外の条件では、一往復の時間は変わりませんが、「長さ」では結果が変わってしまうことがわかると、残りの実験の際に、「長さ」の条件を変えないように実験する必要性について、単元の初めに子どもが学ぶことができます。このように単元で学ぶ順番を意図的に設定すると、「振れ幅」「重さ」の実験をする際に、長さを変えずに他の条件を変えるという条件制御の考え方が働きやすくなります。

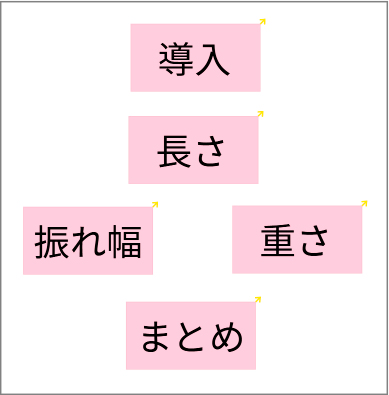

【単元構想】