いじめや暴力行為を防ぐには?子どもの問題行動への対応~シリーズ「実践教育法規」~

- 連載

- シリーズ「実践教育法規」

教育に関する法令や制度に詳しい早稲田大学教職大学院・田中博之教授監修のもと、教育にまつわる法律や制度を分かりやすく解説していく本連載。第41回は「子どもの問題行動への対応」について。法規で規定されている問題行動とは何でしょうか。問題行動の未然防止、起こってしまった際の対応についても解説します。

執筆/酒井 徹(早稲田大学教職大学院教授)

監修/田中 博之(早稲田大学教職大学院教授)

【連載】実践教育法規#41

目次

問題行動とは

一般に問題行動とは、社会規範から判断した際に好ましくない行動をさします。例年文部科学省が実施している「児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査」では、暴力行為、いじめ、出席停止、小・中学校の長期欠席(不登校等)など8項目にわたり調査し、結果を公表しています。

また、生徒指導提要(改訂版)(以下、「提要」と記す。)では、子どもたちの多様化が進み、様々な困難や課題を抱える児童生徒が増えているとしています。

つまり、「問題」の範囲が広まっている、あるいは今後ますます新たな問題が出現し広がる懸念があります。そこで、ここでは提要が個別の課題に対する生徒指導として扱っているいじめと暴力行為に的を絞って、その対応について取り上げることにします。

未然防止の徹底を目ざす

提要では生徒指導を、発達指示的生徒指導、課題予防的生徒指導、困難課題対応的指導の3類に分け、課題予防的生徒指導をさらに課題未然防止教育と課題早期発見対応に分類した4層の構造に基づき論を進めています。

いじめ、暴力行為とも、未然防止の徹底が図れればその後の課題対応の必要はないことになります。つまり、全児童生徒に発達指示的な指導が行われ、未然防止教育を推進し、課題が発生したとしても早期に発見対応できれば、困難な対応が必要となることはないはずです。

いじめ、暴力行為の未然防止を目ざすには

いじめ防止対策推進法が学校や教職員に対し、例えば第13条で学校いじめ防止基本方針の策定、第22条においてはいじめの防止等の対策のために組織の構築と活動を求めています。学校や教職員はこれら法に規定されたことは当然実行します。その上で、いじめの被害者は児童生徒、加害者も児童生徒であるとの視点に立てば、児童会や生徒会の取組など児童生徒が自ら取り組む根絶のための活動を積極的に支援することは意義があります。

また、いじめは個人の判断や評価として防止すべきであるとの見解にとどまらず、同法第4条ではいじめの禁止として「児童等は、いじめを行ってはならない。」と規定されている事実とその重みを指導すべきであると考えます。

一方、発達段階を考慮すると児童生徒が暴力を振るってはいけないこと、すなわち暴力=悪との認識は有しているものと思われます。仮にその考えが定着していないのであれば、意識を変える指導が必要となります。悪であると理解しているのに暴力行為に至ってしまうのは、児童生徒の人間関係のもち方にも要因があると考えられます。特別活動、とりわけ学級活動や各種行事を充実させ、良好な人間関係形成を目ざして取り組むことは、暴力行為の未然防止にも効果を示すものと理解します。

問題行動への対応

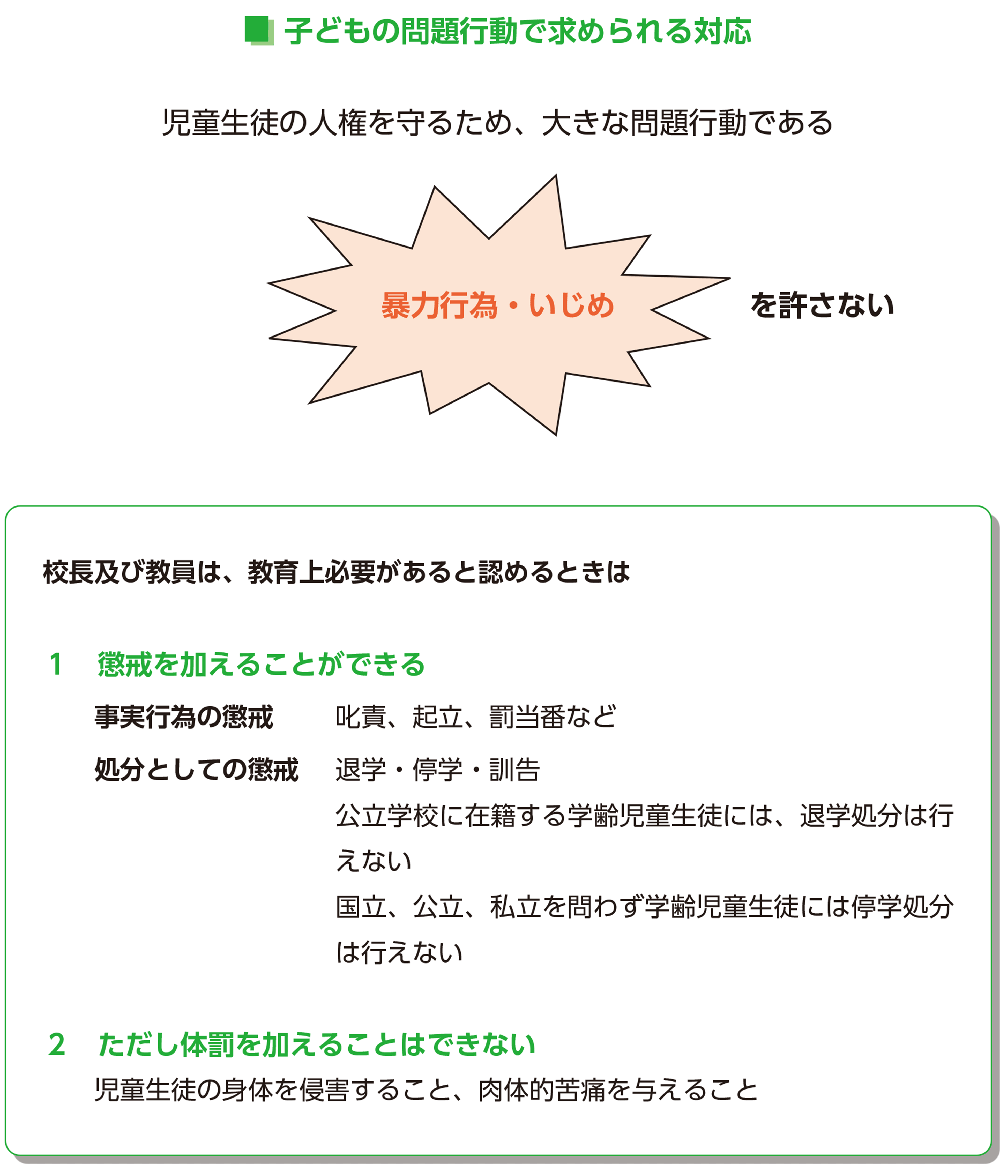

学校教育法第11条では、「校長及び教員は、教育上必要があると認めるときは、文部科学大臣の定めるところにより、児童、生徒及び学生に懲戒を加えることができる。ただし、体罰を加えることはできない。」と規定します。

懲戒には「事実行為としての懲戒」と法的な効果を伴う「処分としての懲戒」があります。事実行為としての懲戒は𠮟責、起立や罰当番などがありますが、学校教育法施行規則第26条1項において、懲戒を行うにあたっては「児童等の心身の発達に応ずる等教育上必要な配慮をしなければならない。」と規定してあります。

一方、処分としての懲戒には退学、停学及び訓告があるが校長の専決事項であることが同2項に記されています。しかしながら、同4項にあるように公立小学校、中学校等に在籍する学齢児童生徒には退学処分を行うことはできず、国公私立を問わず学齢児童生徒には停学処分を行うことができません。

いずれにせよ懲戒にあたっては、まずは児童生徒の言い分を十分に聴き取り、その上で、当該児童生徒や保護者の理解や納得も得られるようにすることが望ましいと考えられます。