小2体育「体つくりの運動遊び」指導アイデア

執筆/埼玉大学教育学部附属小学校教諭・浅間聖也

編集委員/国立教育政策研究所教育課程調査官・高田彬成、埼玉大学教育学部附属小学校副校長・河野裕一

目次

授業づくりのポイント

低学年は、楽しみながら運動することがとても重要です。楽しむ中で、基本となる動きができるようになったり、動きのレパートリーが増えたりすることが必要となります。これは、「楽しくて思い切り運動しているうちに、いろいろな動きができるようになる」ことです。そのためには、子どもが思わず遊びたくなるような教材を考えることが大切です。

そこで、学級がスタートするこの時期に、体つくりの運動遊びを行いましょう。友達と一緒に楽しく運動する場面を設け、人それぞれに違いがあることを知ったり、友達との関わり方について学んだりすることで、よい学級づくりのきっかけにしましょう。

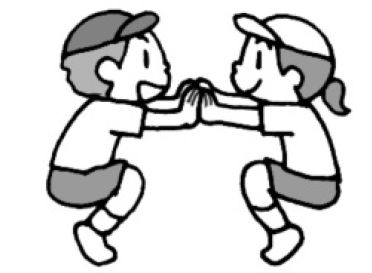

単元計画(例)

※ 2・3時間目は、いろいろな運動をやってみることで楽しさに触れ、4・5時間目は、よい動きの工夫をみんなで共有することで楽しさに触れることを想定しています。

楽しみ① いろいろな動き方でやってみよう

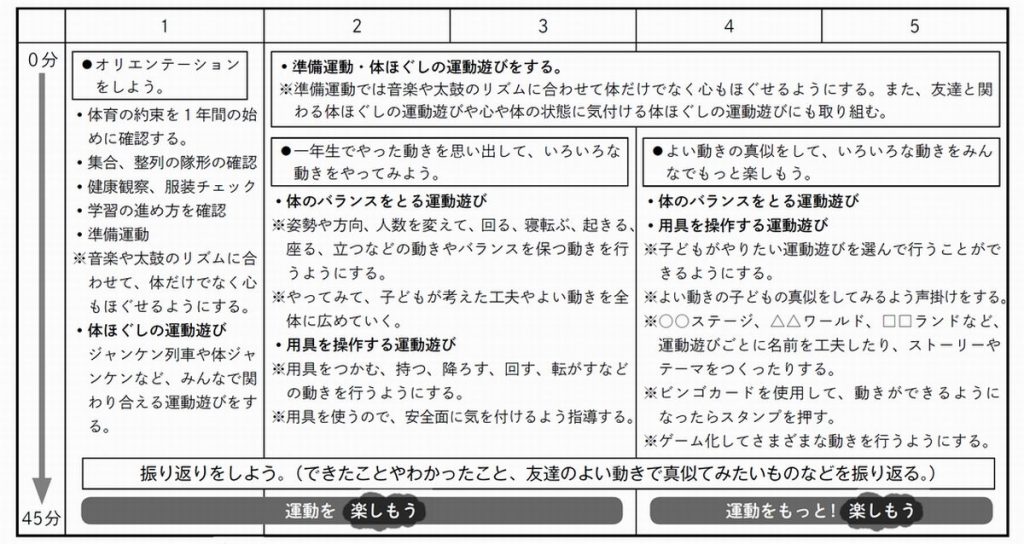

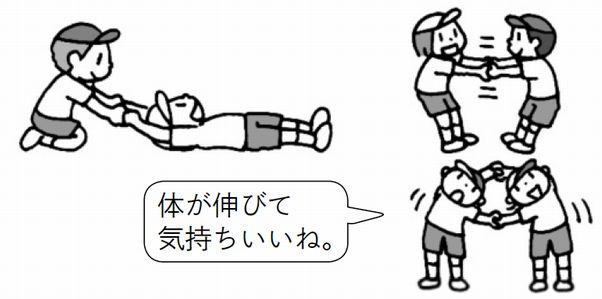

体ほぐしの運動遊びでは、できる・できない、を求めるのではなく、どの子どもも運動そのものを楽しめるようにしていきます。また、みんなで楽しく関わり合えるような雰囲気も大切にしていきます。

単元前半の多様な動きをつくる運動遊びでは、他の領域では扱いにくい、いろいろな動きの経験や習得を中心に、やってみる時間を多くとります。その際、体ほぐしの運動遊びと多様な動きをつくる運動遊びが似てしまうことがあるため、教師がねらいを明確にすることがとても大切です。

※多様な動きをつくる運動遊びは、「体のバランスをとる運動遊び」「体を移動する運動遊び」「用具を操作する運動遊び」「力試しの運動遊び」の4種類がありますが、今回は2つを紹介します。

体ほぐしの運動遊びの例

リラックスしながらペアでストレッチ

ペアで起き上がる

体ジャンケン

音楽に合わせてジャンプ

音楽を流しながら運動すると、楽しい気持ちになってきます。

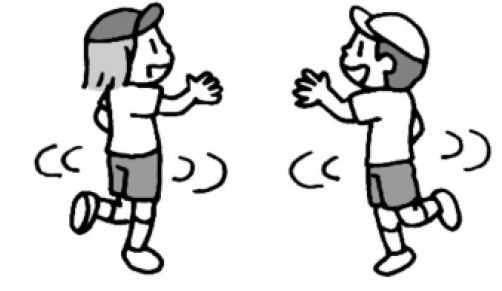

体のバランスをとる運動遊びの例

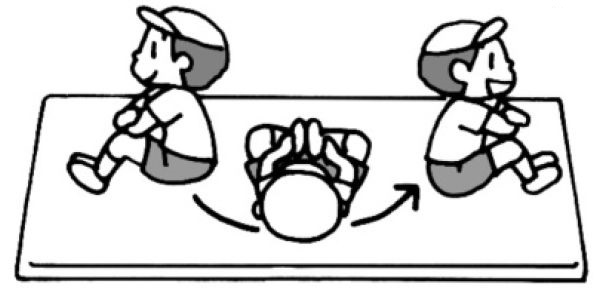

回転ジャンケンでは同じところを見て回ったり、回るほうに腕をひねって回ったりしよう。

回転ジャンケン

手押しずもう

コロコロだるま

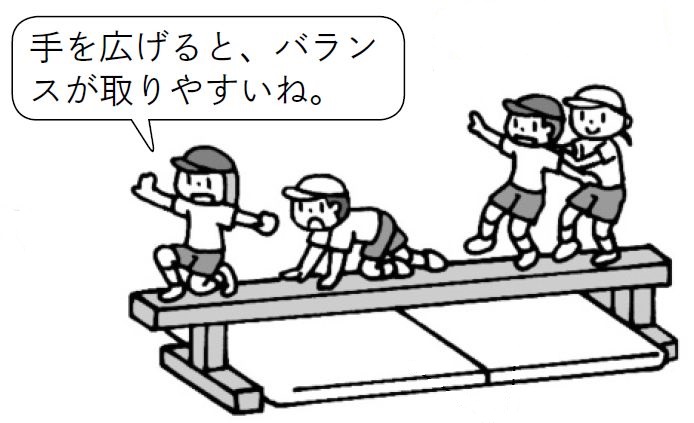

平均台渡り

単元のはじめは、みんなで動き方を確認します。その後は、子どもが気付いた動き方や考え方を周りの子どもに広めていきましょう。

単元の後半にはいろいろな動き方ができるようにしましょう。

用具を操作する運動遊びの例

投げ上げキャッチ

ボール運び

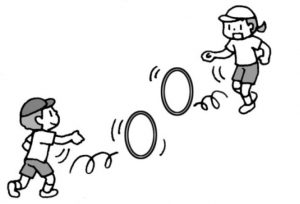

はじめは上手くいかなくても、教師がボール操作の仕方を助言したり、上手な友達の動きを見たり、真似たりしていく中で、できるようになっていきます。

フープ転がし

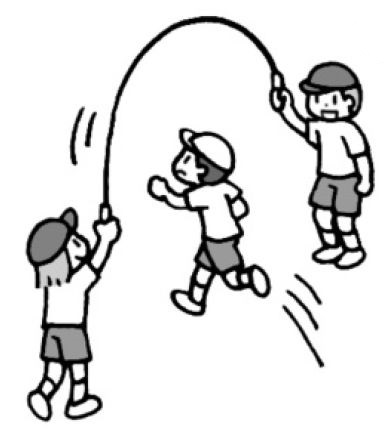

大波・小波

走り抜け

なかなか跳べない場合は、跳ぶ子どもが中に入って待ち、合図をしてなわを回しましょう。

楽しみ② いろいろな動きをみんなでもっと楽しもう

単元前半の学習をいろいろな動きの経験や習得を中心に進めたら、単元後半は、それを生かして子どもが運動遊びを工夫していく学習が効果的です。その際、教師が動きの工夫を教えていくのではなく、よい動きの子どもを手本として全体に広めたり、子どもから出た気付きの言葉を広めたりしていくとよいでしょう。

さらに、子どもに親しみあるキャラクターやストーリー、テーマをつくり、学習してきた運動遊びとつなげると、子どもは意欲的に活動に取り組むようになります。また、ビンゴカードをつくり、できるようになった動きでビンゴが増えると子どもは、より楽しんで運動するようになります。

みんなでもっと運動を楽しむための工夫

イラスト/たなかあさこ、横井智美

『教育技術 小一小二』2019年4月号より