子供たちといっしょに読みたい 今月の本#10 教科の学びを広げる本

連載10回目のテーマは、「教科の学びを広げる本」です。その教科が好きになる、その教科に興味がわくなど、教科への関心を高めるきっかけになるような本を紹介します。子供たちの1人読み、先生が読む、読み聞かせなど学級の実態に合わせてください。

監修/東京学芸大学附属小金井小学校司書・松岡みどり

目次

国語

国語のなかでも「詩」の単元は子供にとって分かりにくい学習かもしれません。物語を追いながら「詩」の楽しさや魅力につなげましょう。

『しじんのゆうびんやさん』

作/斉藤倫 画/牡丹靖佳

偕成社刊

小さな街の小さな郵便局で働く主人公のガイトーとトリノスは、一度も手紙をもらったことがないという灯台守のじいさんに、ガイトーが「手紙」を書き、トリノスが届けます。その手紙は「詩」でした。詩人の斉藤倫さんが描く物語。

松岡司書のおすすめポイント

物語の中の手紙にした詩は斎藤倫さんのオリジナルの詩です。物語としてもすてきなうえ、詩を味わうこともできます。詩の学習のときに読み聞かせをしてもよいし、1人読みもおすすめです。また、詩のエッセンスを借りて、手紙のやり取りをする活動を取り入れることで、子供が詩に興味をもつことにつながると思います。中・高学年向き。

算数

子供たちにとって、定規やコンパスを楽しみながら使うことができるかもしれません。子供にとってはハードルが高くなりますが、意欲的にチャレンジできます。

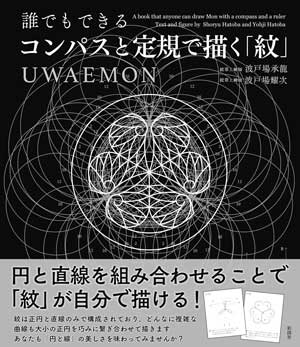

『誰でもできるコンパスと定規で描く「紋」UWAEMON』

著/波戸場承龍、波戸場耀次

彩図社刊

紋は、名字とは別に代々受け継がれてきた家の印のことです。すべてが円と線によって構成され、誰でも紋を描けるようになっていて、解説もあります。水戸黄門の印籠でおなじみの「徳川葵」、豊臣秀吉の「五七の桐」など全部で20の紋を掲載。

松岡司書のおすすめポイント

コンパスと定規だけで「紋」が描けるようになっています。円と直線だけで形ができる不思議さを知るのも形への興味につながります。小3からコンパスを使う授業が入ってきますので、子供たちには少し難しいかもしれませんが、チャレンジしてみてはいかがでしょう。図画工作の時間に「自分の紋をつくろう」というテーマを設定してもよいと思います。