国語授業のアップデート|国語は楽しい!子供の関心を学びにつなげて「文章の読み方」を教える技【中野裕己の授業技術アップデート11】

『授業はタイミングが9割』『対話型国語授業のつくりかた』の著者で、国語科、対話指導、ICT活用の研究を精力的に進める中野裕己先生による連載です。国語科の授業にとどまらず、“明日から”できて“ずっと”役に立つ授業の技を、多岐にわたってお届けします。

第11回目のテーマは、《子供の関心を生かして「文章の読み方」を教える国語授業》です。

執筆/新潟大学附属新潟小学校教諭・中野裕己

目次

「国語」という授業について

連載第11回目となりました。新潟大学附属新潟小学校の中野裕己(なかの・ゆうき)です。

今回は、私が大好きな、そして大切にしている教科である国語授業のアップデートについて取り上げたいと思います。

国語と言えば、みなさんはどのようなことを思い浮かべますか。いろいろな先生に聞いてみると、次のような回答がありました。

「国語は毎日授業がある。低学年であれば、1日2コマの日もある」

そうなのです。国語は、行事などがある日を除いて、基本的に毎日授業を行うことになります。このことは、「国語の授業が楽しければ、毎日、子供が前向きに取り組める時間をつくることができる」ということを意味しています。

「お、今日は国語があるぞ。楽しみだなー」

「明日も国語があるぞ。楽しみだなー」

「あさっても国語が…」

と、このように子供が思えると、素敵ですよね。私は、国語の授業が楽しければ、子供の学校生活の満足度も必然的に高くなると思っています。

また、このような回答もいただきました。

「国語は、何を教えるかが難しい、はっきりしない」

とくに説明文や物語文は、まるっと文章が掲載されており、ここを一読して「何を教えるか」を判断するためには、ある程度の経験が必要です。さらに、授業を行っている中でも、想定していない子供の発言に授業プランを揺さぶられたり、授業のまとめをつくることに迷いを抱いたりした経験は、誰もがおもちではないでしょうか。

授業を行う上で、難しさを感じる方が多いのも、国語の特徴であると感じます。

国語で教えるべきこと&3つの指導ポイント

そこで、まずは国語授業で教えるべきことを明確にしたいと思います。

国語授業で教えるべきことは、内容ではなく方法です。物語文や説明文であれば、教材となっている文章の内容を教えるのではなく、文章の読み方を教えるのです。文章の読み方を教えるために重要なポイントは、3つあります。

ポイント① 言語活動を通して学習を進める

このことは、小学校学習指導要領解説国語編の目標にも明記されています。要するに、次のようにして教えることはふさわしくないということです。

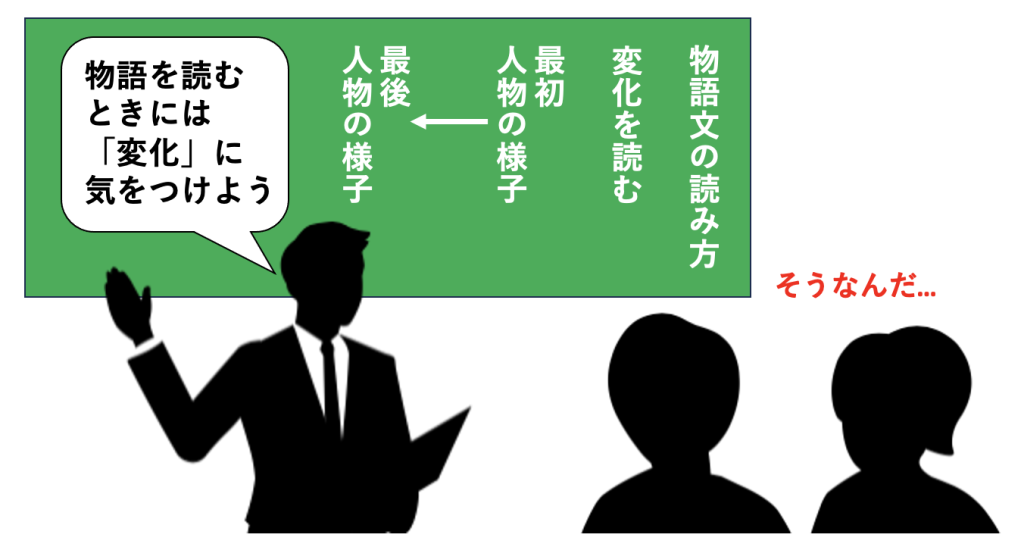

読み方は、読むことを通して教えることが重要です。決して上の図のように、取り出して教えることはできません。

ポイント② 子供は文章の「内容」に関心をもつ

文章の内容ではなく読み方が大切といっても、それは教える側の話です。子供が関心をもつのは、やはり教材とした文章の内容です。したがって、次のようにして読み方を教えようとすることは、ふさわしくありません。

あくまで、文章の内容に関わる関心を生かしながら、読み方を教えることが重要です。

つまり、学習課題は、文章の「内容」に関わるものがふさわしいと思います。上の図のように、「読み方そのもの」を学習課題とすることは、子供にとって大変難しいでしょう。

ポイント③ 読み方は、「見取り」と「フィードバック」で教える

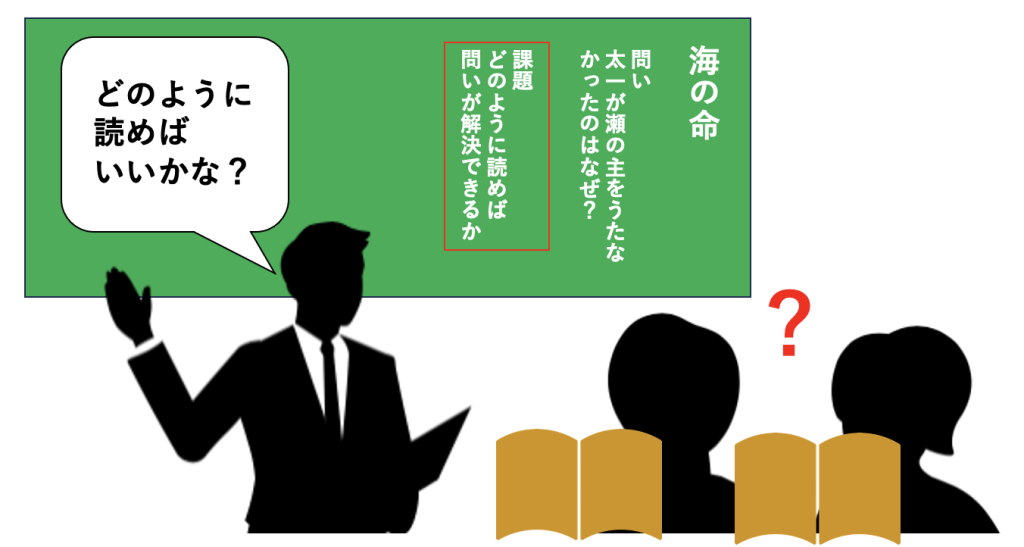

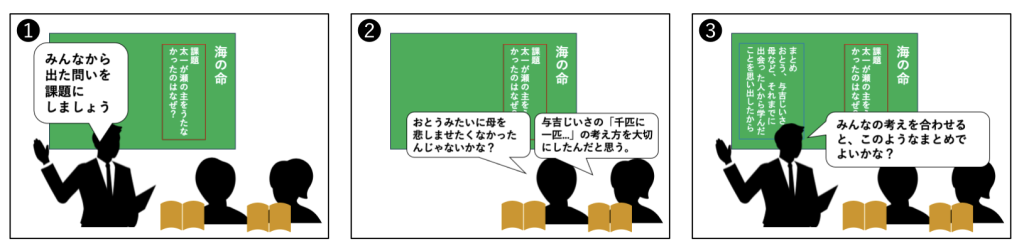

文章の「内容」に関わる学習課題を設定すれば、授業は文章の内容を話題としながら進んでいきます。まとめがあるとすれば、それも文章の「内容」に関わるまとめとなります。

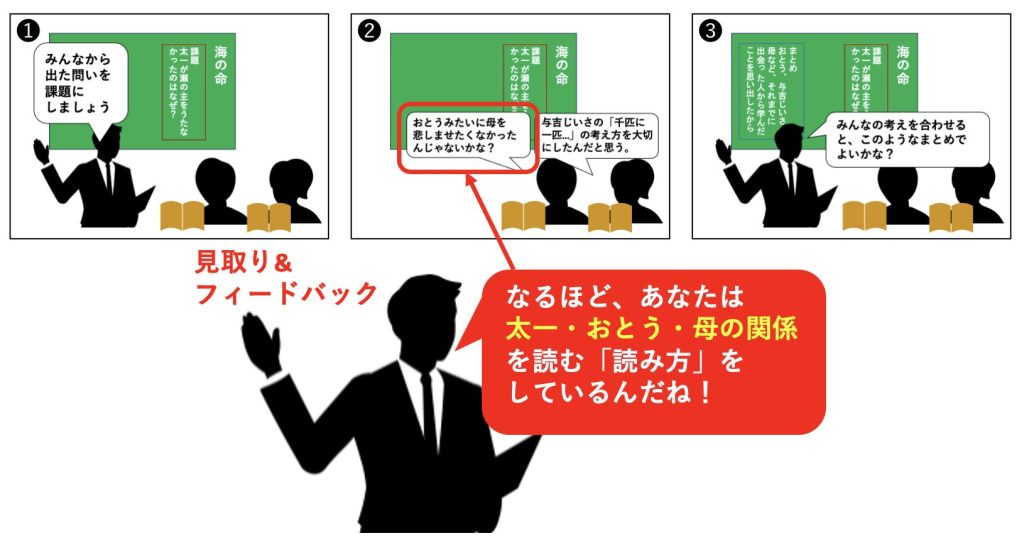

例えば、次のような授業展開です。

もしかしたら、上の図のような授業展開は、意外と多くの教室で行われているかもしれません。ただ、このような授業では、子供に読み方を教える機会はありません。

そこで、次のように、教師が子供の学習状況を「見取り」、「フィードバック」することが大切になります。

このように、文章の内容を追究する子供に表れた読み方を見取り、フィードバックすることで、読み方を教えていくのです。