ギフテッドの子は、学校外での学びも必要としていた!~学校外リソースとの連携実践成功例~

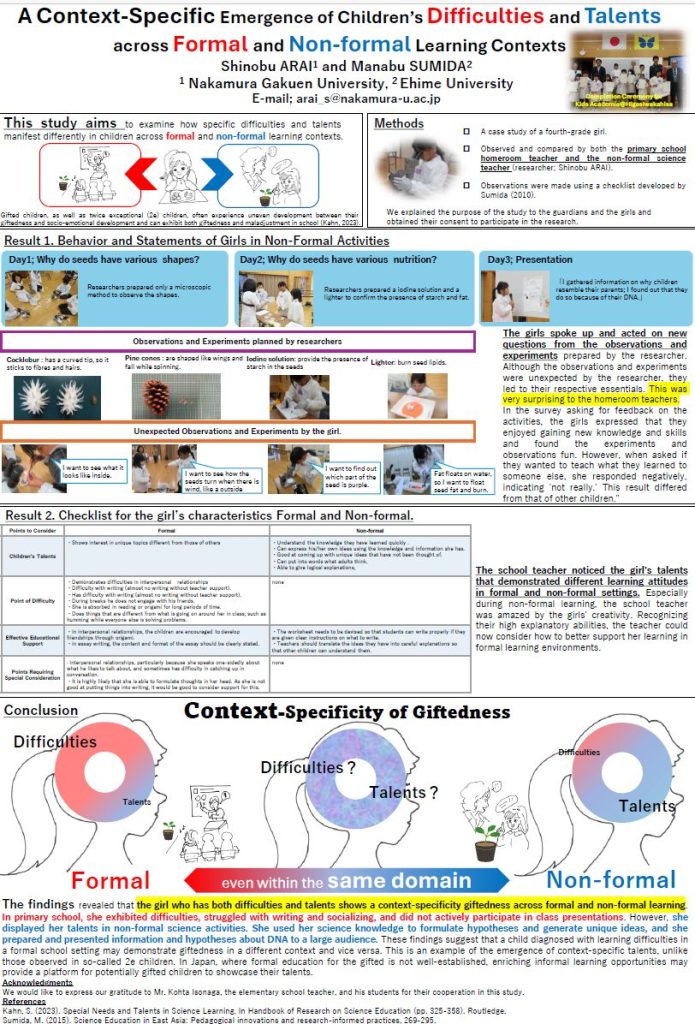

2024年8月、日本で初開催されたギフテッドの国際会議「第18回アジア太平洋ギフテッド教育研究大会(APCG2024)」では2件の「最優秀口頭発表賞」と2件の「最優秀ポスター発表賞」が選ばれました。その中に日本人研究者の受賞者(最優秀賞ポスター発表賞)がいました。受賞理由の一つとして挙げられたのは、「学校と学校外の教育連携の重要性を提案する研究への評価」。

では、そのポスターでは、どのような教育連携についての研究が発表されていたのでしょうか? 受賞者である中村学園大学講師の新井しのぶ先生(地域公民館で科学教室を運営)と、福岡県公立小学校教諭の礒永港太先生にお話をうかがいました。

目次

「観察」から「探究」へ。そのきっかけとなった子供の発言とは?

新井 この研究の出発点は、地域の理科教育の勉強会で、ある公立小学校の校長先生と出会ったことです。その校長先生と私は、「子どもたちが探究的な理科教育に触れる機会を、ぜひつくりたい!」と、意気投合しました。

その結果早速、校長先生が地域の方に掛け合ってくださり、校区自治協議会・公民館・小学校PTAが後援する「公民館での科学教室」としてスタートしました。

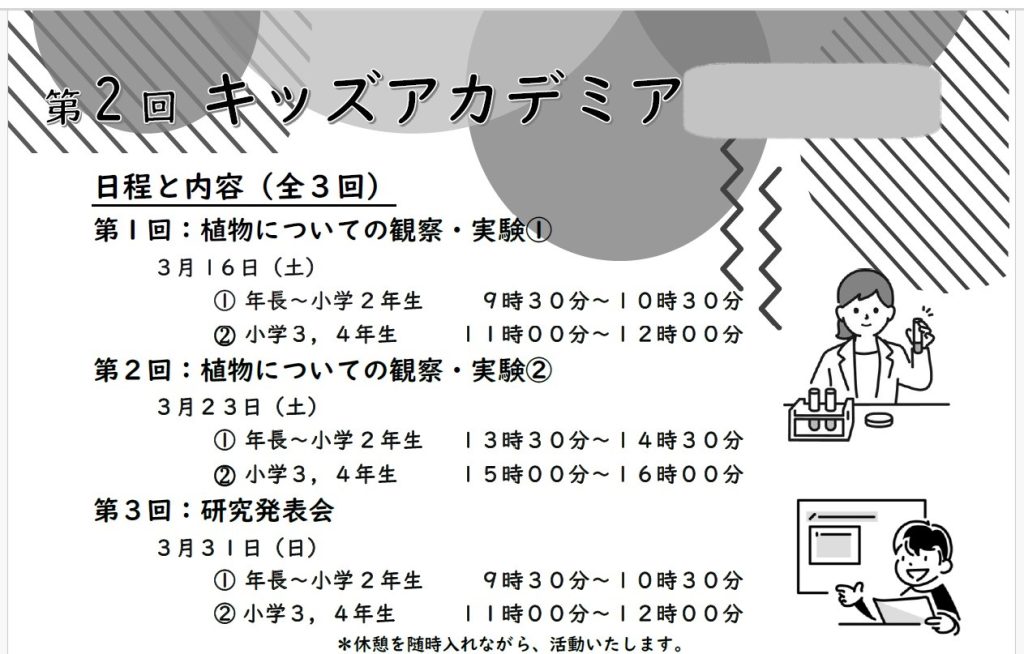

新井 科学教室で扱う実験については、愛媛大学の隅田学教授が2010年からスタートされている「Kids Academia(以下参照)」で行われている内容を参考にしました。

子どもたちの「もっと」に応えるギフテッド教育

幼い頃より、身の回りの事物現象に強い関心を示したり、抽象的で創造的な思考を示したりする子どもは少なからず存在します。彼ら/彼女らは、通常学級での学習内容・指導方法では不適応を示し、学習困難に陥ることもあります。

英語では「才能児(gifted and talented children)」と呼ばれるような子どもだからといって完璧ではなく、その才能の開花には特別な支援を要します。才能を持つが故に通常の学校での教育に不適合を感じる子ども、才能と障害を併せ持つ子どももいます。Kids Academiaは、愛媛大学教育学部隅田学教授が、高度な知的/創造的能力や高い意欲を示したり、特定の学問分野に長けていたりする子どもの個性や能力を見いだし、伸張する学習プログラムを開発・実践するために、2010年にスタートさせました。(中略)一緒に子どもの才能の“種”を見つけ、開花を応援しましょう。

才能の”種”が見つかる 開花する

□もっと知りたい

KIDS ACADEMIAについてより抜粋

□もっと調べたい

□もっとできるようになりたい

□もっと伝えたい

科学教室で才能を発揮する女の子

ある日、新井先生は科学教室に来ていたある女の子(Aさん)に注目します。Aさんは、こんな子でした。

板書が苦手で授業に集中していないように見えた小学校4年生の女の子Aさん。学級の中では、引っ込み思案で口数が少ない子供です。けれども彼女は、「学校外で開催されている科学教室」では楽しそうに活動しています。

Aさんの活動エピソードをご紹介しましょう。

オナモミの観察

新井 オナモミの種子は、動物の毛などにくっ付いて、より遠くに運ばれることを目的とした形状になっています。そのため、種子の表面に生えている毛の先端が曲がっていることを、顕微鏡を使って観察します。当初、子どもたちの探究場面はここで終わりの予定だったのですが、Aさんはこう言いました。

先生、これが種だっていうけれど、どこが種なの? 中がどうなっているのか、見てみたい!

新井 それまでの科学教室では、顕微鏡を使って「種子の形状」の確認はしていたものの、「中に本当に種があるのか?」という「問い」は誰も持っていませんでした。Aさんの問いかけをきっかけにして、種子をハサミで切って中を見てみたところ、種子のサイズに、「大きいもの」と「小さいもの」があることがわかったんです。

どうして、種のサイズに違いがあるんだろう?

新井 子どもたちからそんな疑問が生まれて、みんなで話合いを楽しみました。私も種のサイズに大小があることは知らず、Aさんの発言で「観察」から、一気に「探究」へと発展しました。

松ぼっくりの観察

新井 マツの種子には羽のようなものが付いています。その羽を使ってクルクルと回りながら風に乗り、より遠くへと種子を運ぶことができます。「羽を使ってクルクル回りながら落ちる」ことを確認するために、「松ぼっくりから種子を取り出し、落としてみる」という観察をします。ここでもAさんは、以下のような発言をしました。

先生、外だと風が吹いているよね? 風があっても、本当にこの飛び方をするの?

新井 「確かに!」ということになり、公民館に扇風機があったので取り出してきて、扇風機で風をつくって飛ばしてみたところ、風がない時よりも遠くへ飛んだんです。

やっぱり風に乗りやすいようにできているんだね!

新井 「本当にそうだね!」と、みんなで納得したんです。こんなふうに彼女が独自の視点で事象を捉えてポンポン発言してくれるので、観察が「学習指導要領で示されていることを確認するための作業」ではなく、自然と「探究」になっていったんです。

「この子、ギフテッドかも?」と思ったら……。

新井 Aさんの発言や行動を見ていて「あれ? この子、何か光るものがある!」と感じました。そこで、文部科学省の「ギフテッド」研修用YouTube(下記参照)で、ギフテッドの行動特徴のリストを確認してみました。

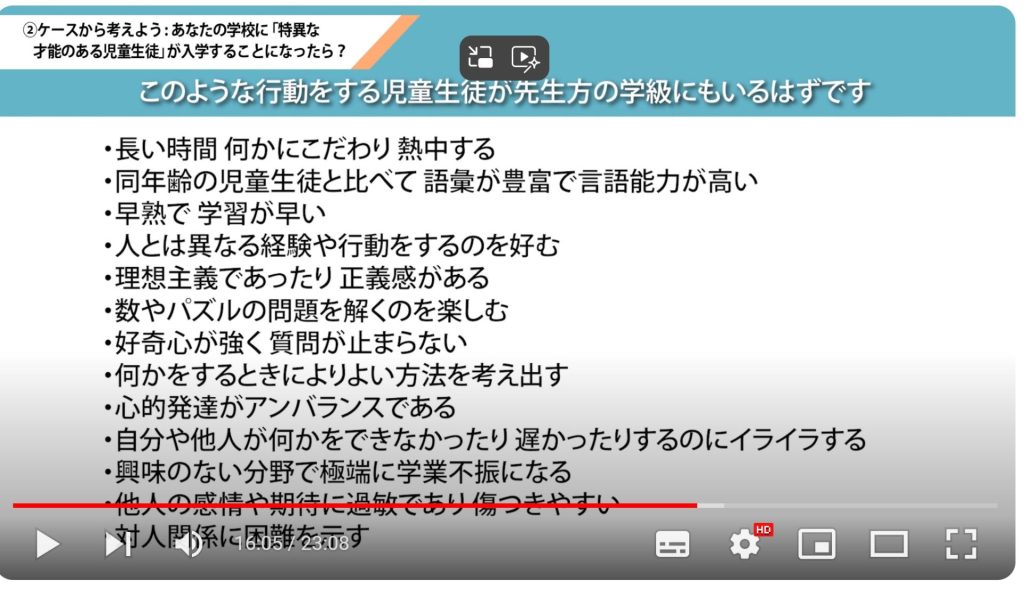

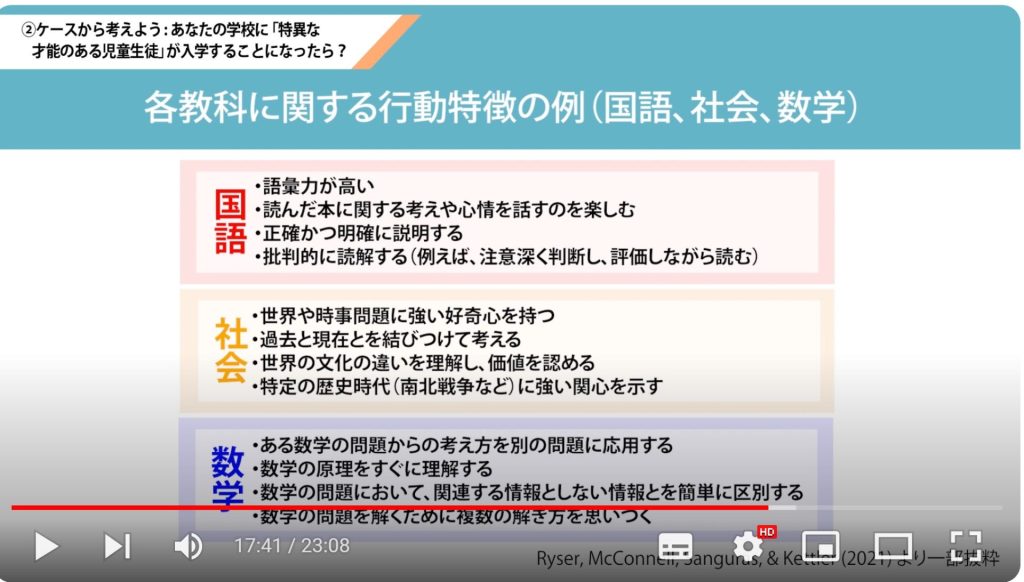

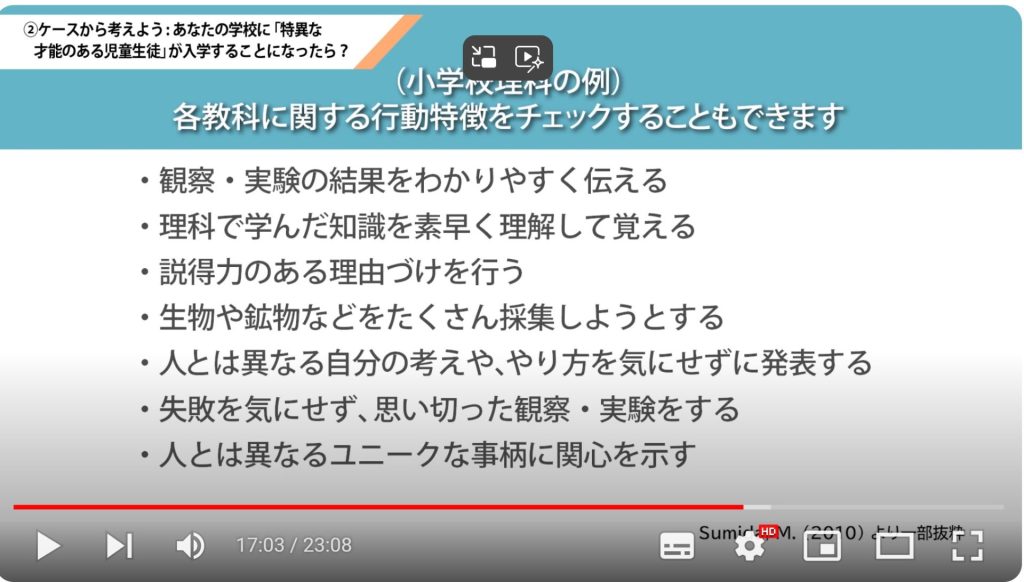

先生方からのニーズが高い「どんな子が、ギフテッドなのか?」という問いに答えるため、ギフテッドの行動特徴のリストが示されています(以下の図表参照)。

勤務校に「ギフテッド」が入学してくる! 教職員チームは、まず何をすべきか?

↓ ギフテッドの行動特徴の例

↓ 学習時におけるギフテッドの行動特徴の例(国語・社会・数学)

↓ 学習時におけるギフテッドの行動特徴の例(理科)

新井 Aさんの「人とは異なる自分の考えや、やり方を気にせずに発表する」「失敗を気にせず、思い切った観察・実験をする」「人とは異なるユニークな事柄に関心を示す」といった行動は、広く知られている才能行動と重なる部分があることに気が付きました。