樺山敏郎先生の 全国花まる国語授業めぐり~子どもと登る「ラーニング・マウンテン」! ♯10 鳥取県境港市立渡小学校「模型のまち」(第6学年)の授業

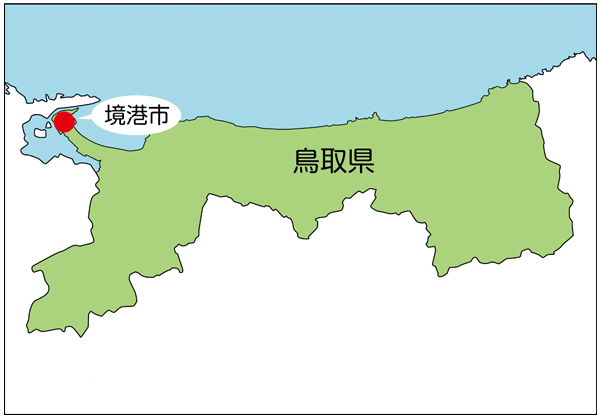

カバT(Teacher&Toshiro)こと、元・文部科学省学力調査官の樺山敏郎先生が全国の国語の研究校の授業を参観し、レポートする連載第10回。今回のカバTは、鳥取県境港市を訪れました。

執筆/樺⼭敏郎 KABAYAMA Toshiro

(⼤妻⼥⼦⼤学家政学部児童学科教授、元・⽂部科学省国⽴教育政策研究所学⼒調査官)

目次

【第10回】鳥取県境港市立渡小学校

「模型のまち」(東京書籍 第6学年)

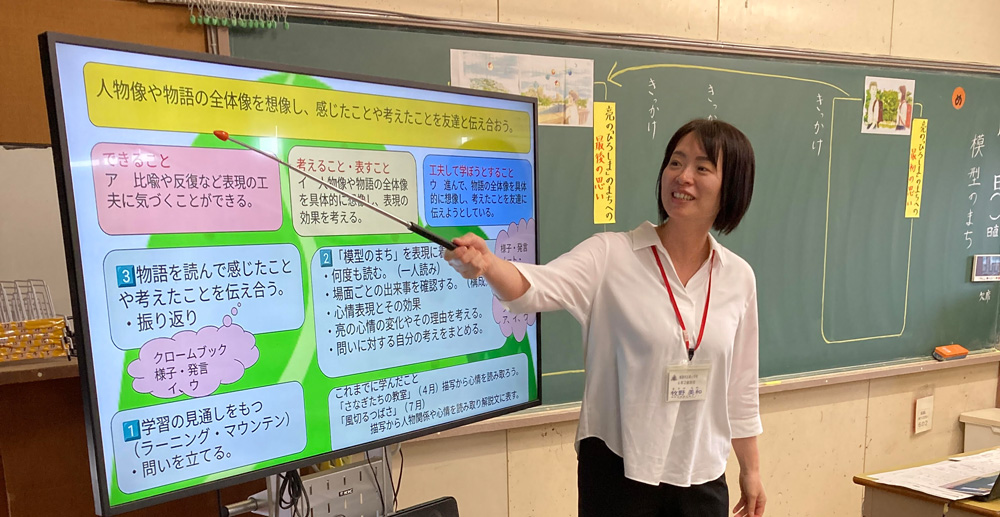

授業者:牧野美和 教諭(全9時間中の第7時)

訪問日:令和6(2024)年10月21日(月)

訪問の概要

境港市立渡小学校は、鳥取県教育委員会の指定事業“子どもが伸びる授業づくりプロジェクト(小学校国語)”に取り組んでおり、本年度は2年次(最終年度)を迎えています。

本事業は、同県及び同校の全国学力・学習状況調査における課題を踏まえ、学習指導要領に示されている資質・能力を育成する授業づくりを推進し、県内へ発信・還元することを目的としています。

筆者は、この間、数回訪問しています。今回は、約2年間にわたる研究成果を、授業を通して公開するという位置付けでした。同日、第1学年から第6学年まで各1本の授業を公開し、これまでの研究成果の発表へと流れていきました。鳥取県西部地区を中心に約60名が参集し、計6本の公開授業を食い入るように参観する姿がありました。

本連載では、同校の研究主任として研究実践をリードし、自らも授業を公開された、牧野美和先生の実践を取り上げます。教材は、第6学年「模型のまち」。本年度より掲載された新教材です。

平和への希求を大きな価値とし、中心人物の変容や成長を捉えていくものです。牧野先生の授業は、約2年間の研究成果が随所に表れたものでした。まずは、下のリンクボタンから“同校の研究概要(研究発表資料)”を概観していただき、その上で本授業の展開などについて参考にしていただけばと思います。

Good Practice ~授業の花まるポイント(全9時間中の第7時)

シーン1:既習教材を用いて単元のゴールイメージを高める

牧野先生がこれまでに取り上げてきた物語系統の既習教材は、「さなぎたちの教室」(4月)、「風切るつばさ」(7月)でした。単元の導入段階でのラーニング・マウンテンづくりは、これらの教材を通して、どのような読む力をつけてきたかを確認する学習からスタートしていました(下の写真2)。

さらに、導入段階では、本単元に位置付ける言語活動(感じたことや考えたことを伝え合う)をイメージできるように工夫がなされていました。

下は、既習教材「さなぎたちの教室」を例にして書いた、教師の文章(感じたことや考えたこと)です。この文章は、1段落目に“心に残った描写“を取り上げ、2段落目には”作者が伝えたいこと“、3段落目には全体を通した”自分の考え“といった構成でまとめられています。

(例)「さなぎたちの教室」を読んで

このお話を読んで、心に残っていることは、友達との関わりや自分自身をさらけ出して話をする中で、友達 との心のきょりを近づけることができ、自分の成長を感じ喜んでいるところだ。

新学期が始まって友達はいるのになぜかだれもいないような気がしたり、みんなのそばにいるはずなのに 遠くはなれている気がしたりして、慣れない人間関係の中で落ち着かない私がいたりした。過去に、みんなが 自分と違う人間に見えてとてもこわかったことや、自分が高月さんに助けてもらっていたことを思い出したりする中で、私が自分に自信のない様子が伝わってきた。しかし、高月さんとの関わりを通して、「覚えているよ、 忘れてないよ。」と大きな声を出して、自分の気持ちを相手に伝えることができ、自分自身を出すことができた。 さらに、その心の成長をさなぎに例え、「さなぎの中ではものすごい変革が行われる。自分を一度全部ぶっこわして作り変えちゃうみたいな。」という表現から、「幼虫のままでいてはいけないのかな。」「どうしたもんかとじっと考えている。」とわたしの自信のなさや思春期のなやみや苦しみを表現したりしているところがこの話のおもしろさだと思い、印象に残った。

筆者が伝えたいことは、友達や周りの人との関わりの中で、悩んだり自信を無くしたりすることはあるけれども、自分から勇気をふりしぼって人と関わる中で、自分のからを打ち破り、新しい世界が見えてくるというこ とではないかと思う。そしてそこには喜びがあるということだ。 私にも、なかなかうまく自分の気持ちを素直に言葉にできず、相手をかんちがいさせてしまうことや、誤解させてしまうところがある。本当は、こう思っているのに、素直に言えないという気持ちを勇気を出して言えるようになると、一つ成長できると思う。さなぎのように自分を変革させることができたらいいなと思う。

こうした言語活動の例示は、子どもたち一人一人の学ぶ意欲を高めることにつながっていました。

シーン2:単元の目標との関連を図った、“問うべき問い”の設定

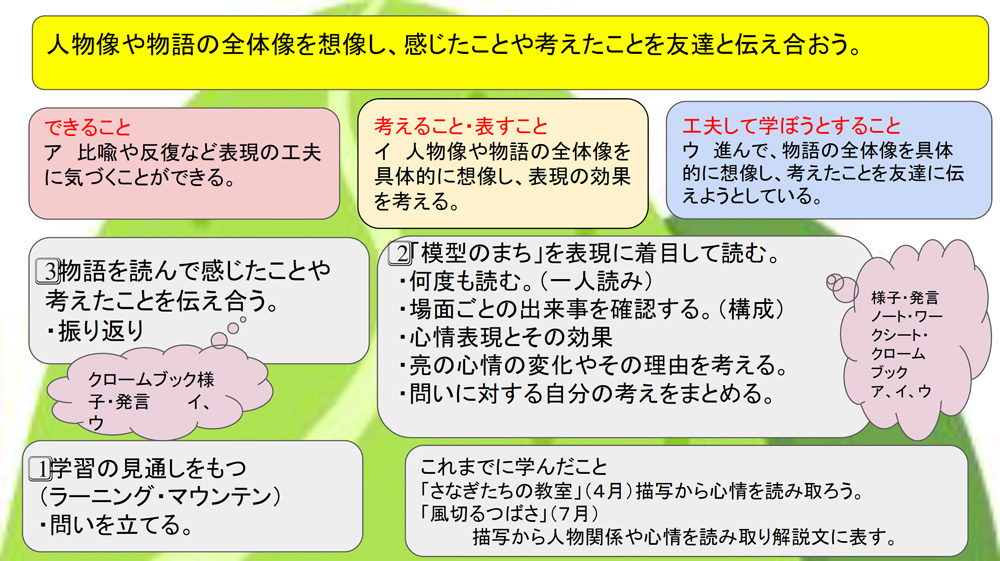

教材「模型のまち」に付された単元名は、「人物像や物語の全体像を想像し、感じたことや考えたことを友達と伝え合おう」でした。キーワードは、「人物像」と「全体像」。この二つを中核に置いた、精査・解釈を中心的な活動とし、考えの形成へとつないでいきます。

本教材の中心人物は、他県から広島市へ引っ越してきた、小学生の亮。この亮が原爆地である平和公園の模型づくりに関わっていく展開構造や表現の効果に注目しながら、亮の人物像と物語の全体像を捉えることが主たる狙いとなっていました。

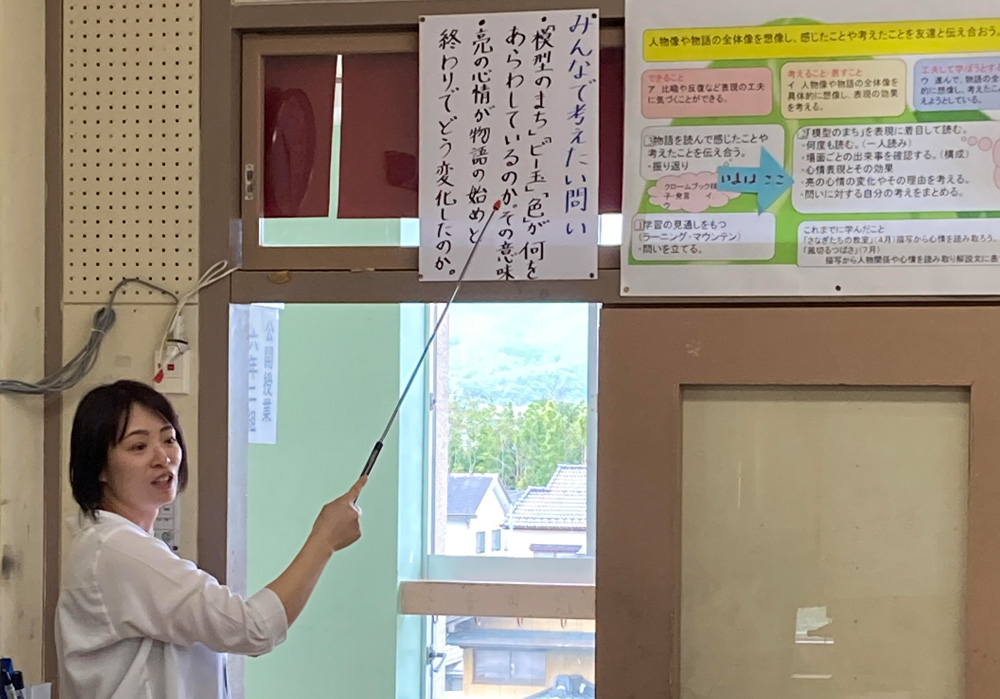

このことを踏まえ、牧野先生は、単元の“問い”にこだわっていました。子どもたち一人一人が初発の感想を十分に出し合ったうえで、学級全体としての問い(みんなで考えた問い)へと練り上げていったとのことです(下の写真2参照)。

写真2のとおり、“問い”は二つに絞られていったとのことです(①「模型のまち」「ビー玉」「色」が何をあらわしているか、そこにはどのような意味があるか、②亮の心情が物語のはじめとおわりでどのように変化したか)。①は物語の「全体像」を、②は「人物像」を捉えることにつながっていくように、教師の意図的な指導の下、協働的な学びを通して設定されていったとのことです。

牧野先生の授業を通して、単元全体とした子どもたち一人一人の“問いたい問い”を大切にしつつ、それが学習の舞台に上げるに相応しいか否か、意味(価値)ある問いか否かを吟味すること、つまり“問うべき問い”へとブラッシュアップすることの重要性を確認することができます。

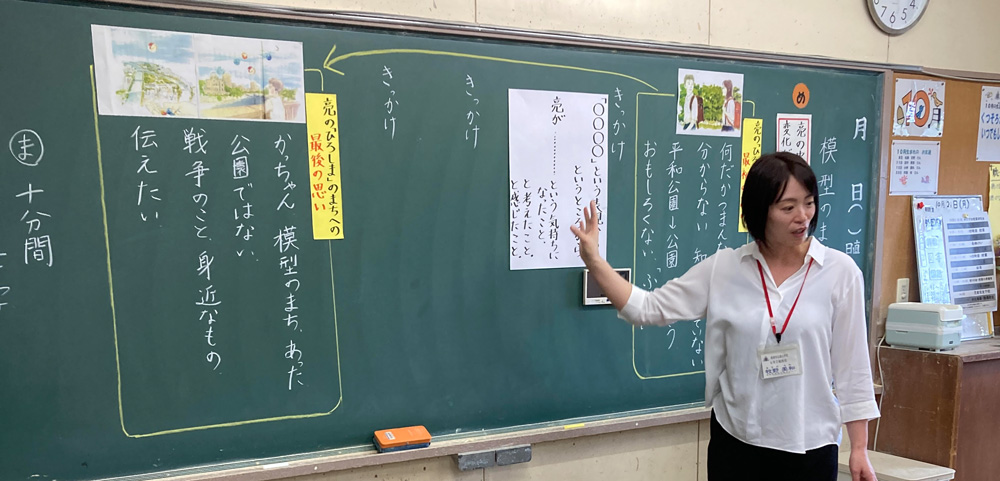

シーン3:物語全体を通して、中心人物の心情の変化を捉える

本時のめあては、「亮の中で何をきっかけにどのような変化が起きたのでしょうか。」と設定されました。その解決に向けて、「亮のひろしまの町への最初の思い」と「亮のひろしまの町への最後の思い」を板書で整理・確認した上で、最初と最後の間に何があったのかを解明することがミッションとなりました(下の写真3)。

写真3のように、亮の心情の変化の“きっかけ”は大きく三つ(①「模型のまちづくり」(真由と圭太)、②「ビー玉あそび」(かっちゃん)、③発掘調査への参加)あることが確認されました。

これらの“きっかけ”によって、亮はどのような気持ちになった(なっていった)のか、何を感じ考えたのかを書きまとめることができるように、丁寧な指導がなされていました。

牧野先生が授業前に子どもたちに求めていた“まとめ”は次のようなものでした。

(例)本時のまとめ

最初、「ひろしま」のまちを何だかつまらない、何も知らず、ぴんとこない、興味はないけど何か気になると思っていた。しかし、最後には、平和公園に本当にまちがあったということを確信し、「ひろしま」で戦争があったことを今までより身近に感じるようになった。

そのきっかけは、真由や圭太との模型のまちづくりである。「亮の中で、まちは目の前の模型でしかなく、白いままねむっていた」という表現から、亮のまだぴんとこない感じやまちが本当にあったことを 実感できなかったことが分かった。

また、かっちゃんとのビー玉遊びをする中で、「白じゃない、色がある。ビー玉!」という表現から、亮 はここにまちがあったことに、気づき始めたことが分かった。

最後に、発掘調査で熱で溶けたガラスを見て、かっちゃんの玉だと確信したことで、亮の気持ちが変化していったことが分かった。 (363文字)

教師自身が“概ね満足できる”状況を事前に捉えておくことの重要性を再確認することができます。