「比較」を通して、学びに向かう問題を見出そう!【理科の壺】

理科においては、「どのような視点で見せたいか」によって、比較のさせ方が異なります。異なる2つものを比較させる場合もありますし、先生の言い方(注目のさせ方)を工夫することによって、同じものを比較させる場合もあります。今回は「物と重さ」を例に、問題を見いだす場面における比較について考えていきます。優秀な先生たちの、ツボをおさえた指導法や指導アイデア。今回はどのような “ツボ” が見られるでしょうか?

執筆/神奈川県公立小学校教諭・関口達大

連載監修/國學院大學人間開発学部教授・寺本貴啓

1.子どもの感性に頼った比較をさせていませんか?

理科の「考え方」の中で、最も手軽に働かせることができるのは比較ではないでしょうか。2つ以上の対象物があったとき、人間は「なんとなく」無意識に比較をしてしまうものです。この「なんとなく」の比較は、人の感性が基準となるため、議論をしても視点が絞られないことがあります。学習における比較は、学びに向かって視点を絞らせていきたいですよね。そこで、3年生の「物と重さ」の単元導入を例に、理科の「学びに向かう」比較のさせ方を考えていきましょう。

2.学びに向かう比較をするための教材選定

3年生の「物と重さ」では、子どもが主に質的・実体的な見方を働かせるように比較をさせたいところです。また、質的・実体的な見方を働かせたことで、子どもの間で考えの相違が生まれると、対話的に学びを深めるチャンスが生まれます!

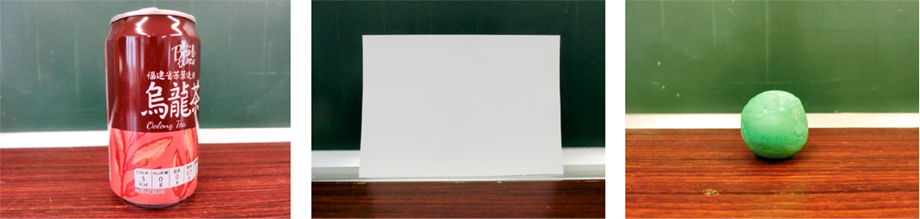

今回は、粘土・アルミ缶・画用紙の3種類のものの重さ比べをする導入の場面を紹介します。この3種類を提示するねらいは次の通りです。

①材質に注目させる【質的な見方につながる】

②形状・大きさに注目させる【実体的な見方につながる】

③子ども間のズレをつくる【対話的な学びにつながる】

材質に注目をさせることは、質的な見方につながります。この見方は、単元後半での材質による重さの違いを考える上で大切になります。形状・大きさに注目をさせることは、実体的な見方につながります。形を変えたときの重さや、体積の概念に気づかせる上で大切になります。子ども間のズレをつくることは、対話的な学びにつながります。これが、学びを深める起点になります。