小1算数「ちがいはいくつ」指導アイデア《お話づくりを通した減法の意味》

執筆/福岡県教育センター指導主事・廣木伸幸

監修/文部科学省教科調査官・笠井健一、福岡教育大学教授・清水紀宏

目次

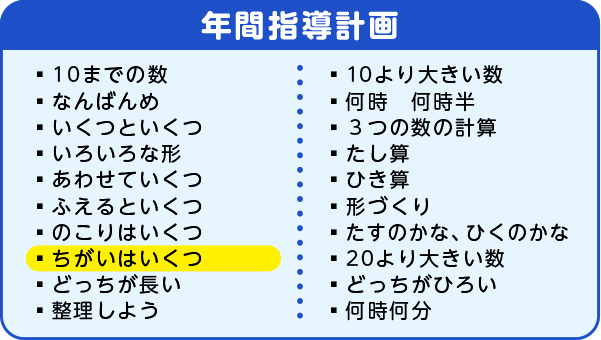

単元の展開

第1時 減法の意味や表し方(求残の場面)

▼

第2時 減法の式の表し方と答えの求め方(求残の場面)

▼

第3時 被減数が10以内の減法計算。減法の意味や式の表し方(求補の場面)

▼

第4時 被減数が10以内の減法計算の練習

▼

第5時 0を含む減法の計算

▼

第6時 半具体物を使用した求差の求め方

▼

第7時 求差の意味

▼

第8時 (本時) お話づくりを通した減法の意味(評価問題以外)

▼

第9時 お話づくりを通した減法の意味(評価問題)

本時のねらい

減法の式からは、残りの数量の大きさを求める場面や2つの数量の差を求める場面をつくることができることを理解することができるようにする。

評価規準

式を読み取ったり、読み取ったことを言葉や絵に表したりすることができる。(知識・技能)

数量の関係に着目し、式や絵から求残や求補、求差の場面を捉え、お話を考えている。(思考・判断・表現)

本時の展開

これまでの学習をふり返ります。次のお話を式にしましょう。あめを7個持っていました。3個あげました。残りは4個です。どんな式になるでしょう。(ICTなどを使って提示する)

7-3です。

この後も言えますか。

7-3=4です。

※子供にとって「式」の認識が、「=の前まで」と捉えている子供が多いので、ここでは、「=の後まで」含めて式とも言うことを確認しておく。

みなさんはどう思いますか。

7個から、3個あげて、残りが4個になるお話なので、私も7-3=4だと思います。

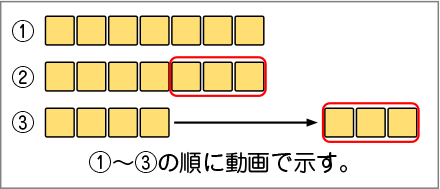

そうですね。発表してくれたように、(図1をICTなどを使って提示して)このようなときは、ひき算になりましたね。そして、「=の後まで」言うときも、式でした。

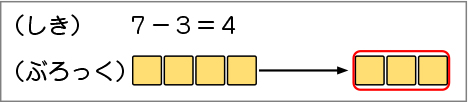

(図1)

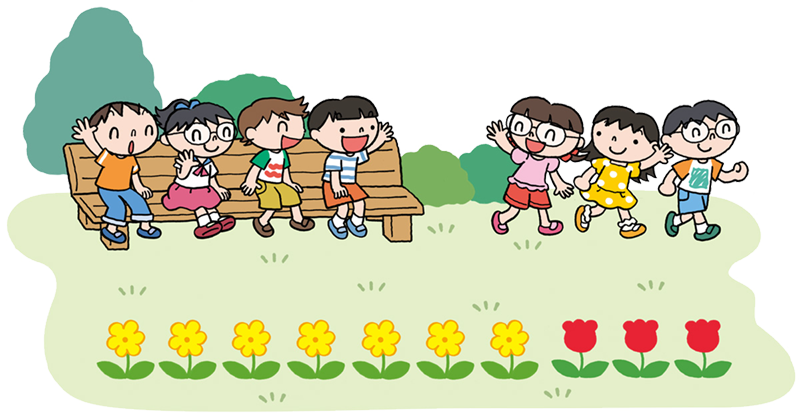

では、今日の問題です。(問題場面を提示する)

えを 見て、7-3=4の しきに なる おはなしを つくりましょう。

絵を見て、7-3=4の式になるお話をつくりましょう。これまでの学習とどんなところが違いますか。

これまでは、お話から式にしたけれど、今日は式からお話にします。

これまでの学習と反対です。

そうですね。では、今日は、どんなめあてで学習をしますか。

7-3=4になるお話をつくろう。

ひき算の式になるお話をつくろう。

では、めあてを書きましょう。

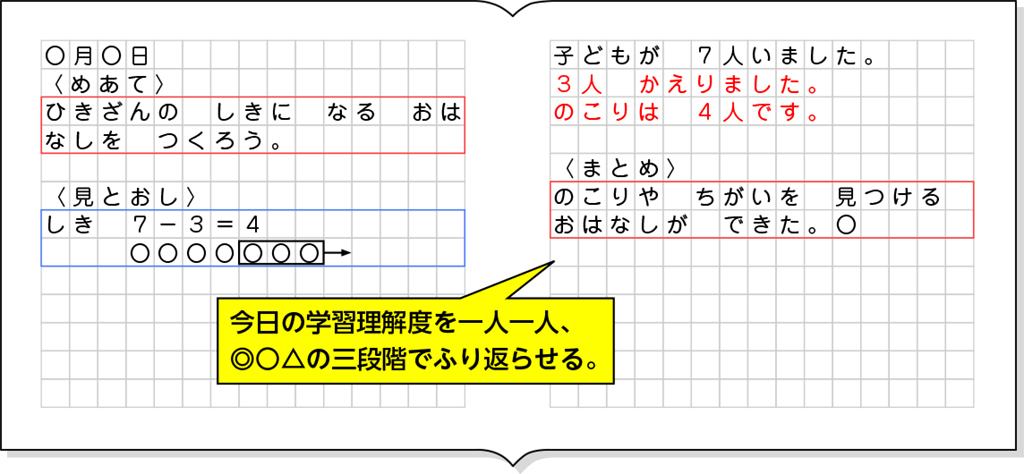

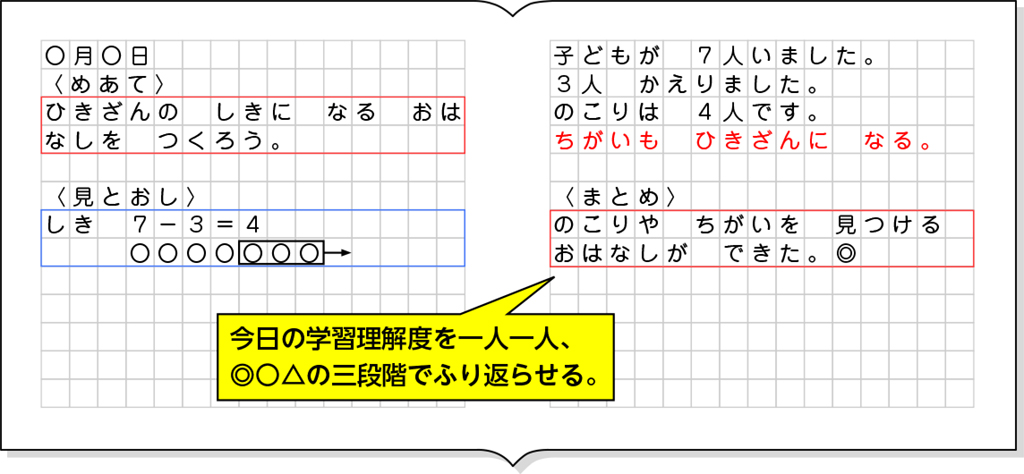

ひき算の式になるお話をつくろう。

見通し

※見通しは全体で確認します。

はじめに確認したように、7-3=4の式は、(黒板上で、図1のように数図ブロックを動かしながら)7から3を引いて、4になるということですね。

それでは、絵を見てお話をつくりましょう。1つお話ができた人は、7-3=4の式になる他のお話も考えてみましょう。

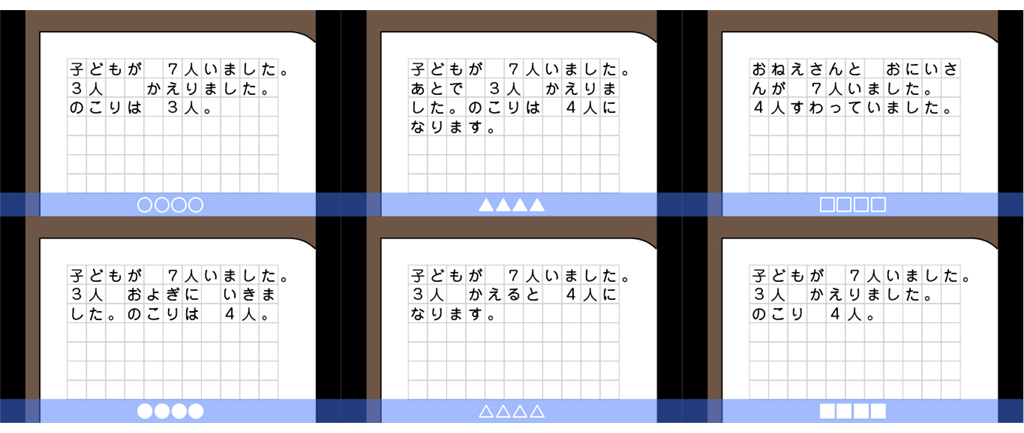

自力解決の様子

A つまずいている子

・お話をつくることができない。

「子供が7人いました。(この先が書けない)」

●3と4に当たるお話が分からない。

●場面とお話を関連付けることができない。

B 素朴に解いている子

・以下の1つのお話ができた。

子供が7人いました。3人帰りました。残りは4人です。

○7-3=4の式のお話をつくることができている。

●求差のお話はつくることができていない

C ねらい通り解いている子

・以下の2つのお話ができた。

子供が7人いました。3人帰りました。残りは4人です。

黄色い花が7輪と、赤い花が3輪咲いています。違いは4輪です。

○求残と求差で7-3=4の式のお話をつくることができている。

学び合いの計画

自力解決の段階で、1人1台端末を活用して、自分や友達のつくったお話を共有できるようにし、互いのお話を見合うことができるようにしておきます。自他のつくったお話を共有しているので、提出していない子供やAの子供に対しては個別に指導することができます。特に、Aの子供に対しては、はじめに絵のなかの7、3、4に当たる数を一緒に確認したうえで、7-3=4のお話を考えるように促します。

<自他のお話を共有する方法>

自分の書いているお話を写真に撮り、共有できるようにデータで提出させる。

全体交流では、まずは、求残になるお話「子供が7人いました。3人帰りました」の部分と、求差になるお話「黄色い花が7輪と赤い花が3輪咲いています」の部分のみを板書上に提示しておき、子供と一緒に続きの部分のお話を確認していきます。その際、Aの子供に寄り添って「残りは4人です」になるわけを問い、式を根拠に「=4」となっていることや、7-3の計算の答えの導き方を説明させるようにします。

また、求差の続きについては、「ここも、『残りは4輪です』でいいよね」のように、誤答を示すことで、求残と求差の違いに気付かせます。さらに、「子供が7人いました。眼鏡をかけている子供は3人です」と板書し、続きを子供たちと考えることで、求補についても復習をしていきます。

※もし、求補のお話に気付いた子供がいれば、ここで紹介します。事前に互いのお話を見合ったうえで、学び合う時間を設定すると、BやAの子供は正しいお話や考えていなかったお話に気付きやすくなります。Cの子供も、他の表現をしているお話(お話づくりは表現の仕方が多様にある)に触れることで、友達の考えを解釈し、考えの根拠を読み取る経験を積むことができます。

ノート例

※赤字で書かれている箇所は、解決方法の共有や交流のなかで、付加・修正して書いたものです。

A つまずいている子

B 素朴に解いている子

全体発表とそれぞれの考えの関連付け

※求残になるお話「子供が7人いました。3人帰りました」の部分と、求差になるお話「黄色い花が7輪と赤い花が3輪咲いています」の部分のみ、板書上に掲示しておく。

【求残のお話について】

黒板には、「子供が7人いました」と書いていますが、(ICTを使って子供のつくったお話をいくつか提示して)「人が7人いました」や、「お兄さんとお姉さんが7人いました」のようなお話にしてもよいですよね。

はい。7人いることは同じなのでよいです。

そうですね。お話の続きに「3人帰りました」と書きましたが、なぜ、先生がこのようなお話にしたと思いますか。

イラスト/横井智美、やひろきよみ