「紙芝居舞台」を使った読み聞かせ|子供たちの可能性を引き出す!学級経営&授業アイデア#8

自ら考え、活動したり学習したりする子供たちの可能性は無限大。そうした子供の内に秘めている可能性を引き出すための「学級経営&授業アイデア」を紹介する連載です。『教室ギア56』(東洋館出版社)などの著書をもつ鈴木優太先生が、学級活動、教室環境、授業アイデアなどの中から、毎月1本厳選して解説します。第8回は、「紙芝居舞台」を使った読み聞かせを取り上げます。

執筆/宮城県公立小学校教諭・鈴木優太

目次

子供の聴く力が向上する

子供たちの聴く力を高める、最も簡単な方法があります。

「紙芝居舞台」を使った読み聞かせをするのです。

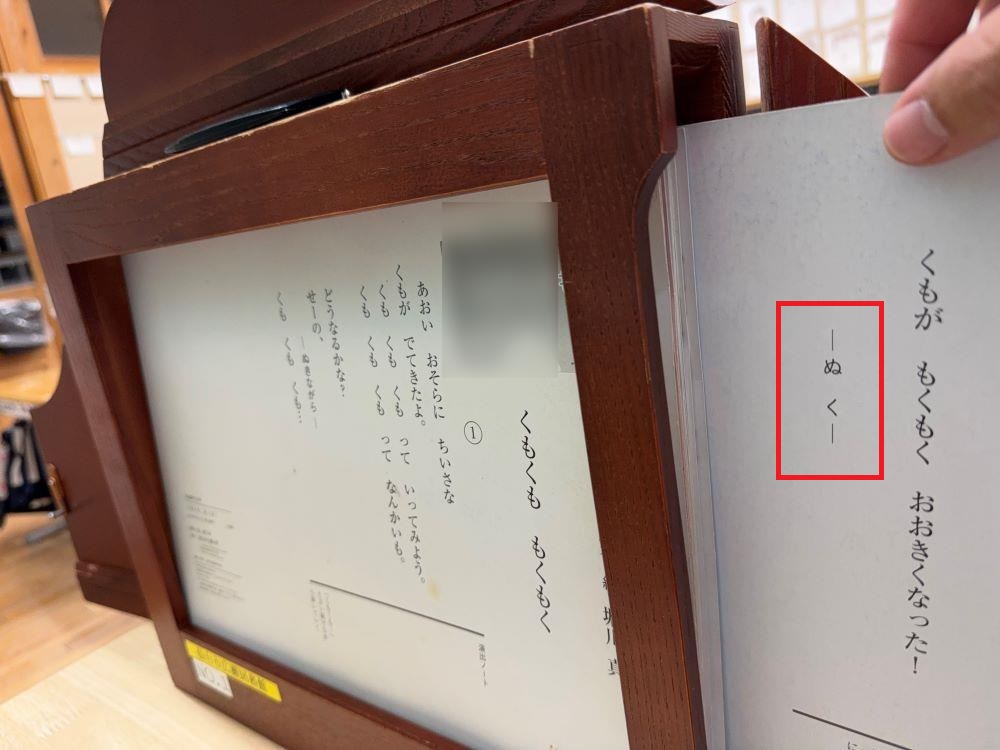

「紙芝居舞台」は、木製のシンプルな舞台装置です。「紙芝居を始めまーす!」と言うだけで、子供たちはワクワクです。舞台を開けていくと、紙芝居のタイトルが見えてきて、子供たちは一気に物語の世界に引き込まれます。紙芝居の絵が引き立ち、画面が大きく見えるため、臨場感のある鑑賞体験ができます。子供たちの視線は集中し、物語の世界に没入する効果があるのです。紙芝居の本気の実力を引き出す不易の道具です。

紙芝居は、枚数が決まっています。8枚、12枚、16枚の3種類です。枚数が多くなるほど、高度な内容になります。それでも最大で16枚ですから、とにかく分かりやすさを意識してストーリーが作られています。不要な要素は極力省かれており、伝えたいことが簡潔に表現されています。子供たちの集中力を持続する演出も取り入れられており、飽きずに物語の世界に入り込むことができる工夫がちりばめられています。

「紙芝居舞台」を使うことで、視覚的な要素と参加型の要素が組み合わさっている紙芝居の旨味を、存分に味わうことができます。ワクワク感と集中力が高まるため、子供たちの聴く力が育まれるのです。

教師の語りの力も向上する

教師の語りの力を磨く、最も簡単な方法があります。

「紙芝居舞台」を使った読み聞かせをするのです。

「紙芝居舞台」を使うと、紙芝居が自立します。紙芝居は絵本と違い、画面から紙芝居を1枚ずつ抜く演出が特徴です。この抜く動作に、様々なテクニックがあります。

・ゆっくり抜く

・途中で止める

・読みながら抜く

・揺らしながら抜く

・素早く抜く などなど

紙芝居には、このような抜き方の指示が明記されているものがほとんどです。

一番の強みである抜く演出を最大限に生かすために、「紙芝居舞台」を使いましょう。紙芝居が自立するので、演じ手の教師は物語を読むこと、そして抜くことに集中できるのです。

紙芝居は、演じ手が観客に語りかけるように読み聞かせます。向かい合っているため、互いの表情がよく見えます。声の抑揚や速度や間、抜く演出を通してコミュニケーションが発生します。感情を共有しながら、演じ手と観客、観客同士が一緒に作品を楽しむ空間が生まれていきます。

楽しい紙芝居を読んでいるだけなのに、みるみる教師の語りの力が磨かれていきます。授業がめきめき上手になるのです。紙芝居を読み聞かせすることは、演じ手である教師にとっても豊かな成長の機会になります。リズムや緊張感をコントロールする方法を体得し、聴衆を引き込む語りの力が向上します。