「魔の6月」を乗り越える学級メンテナンス完全ガイド

新学年が始まって2ヶ月、いわゆる「魔の6月」「6月危機」を乗り越えるため、教師が知っておきたい学級経営の具体的な手立てを伝授! 慣れてきたからこそできる学級経営の技や、先生が教室にいなくても子どもたちが自律的に学習を進められるコツ、さらには季節の変化に対応した楽しい学級レクの提案まで。子どもも教師も楽しみながら成長できる、6月の学級経営アイデアが満載です。

執筆/埼玉県公立小学校教諭・紺野悟

目次

6月危機を乗り越える視点

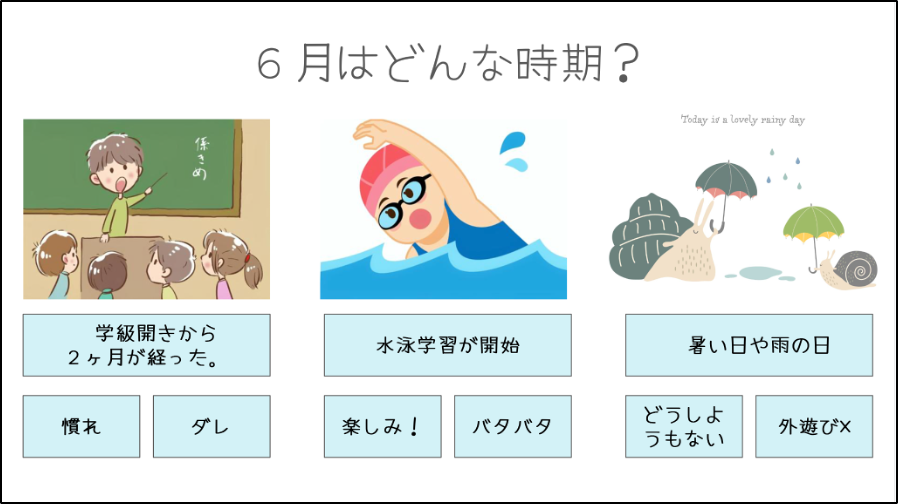

学級経営において6月はどんな時期でしょうか? 次の3つの観点で考えてみましょう。

①2ヶ月経過した時期

4月に学級がスタートして2ヶ月がたちました。2ヶ月間、学級の中で過ごしてきた子供たちにとっては、1日の生活ルーティーンが確立されてきた時期であると言えます。つまり、多少のイレギュラーな出来事があったとしても給食の準備は行うことができ、移動教室の際には声を掛け合って行うことができます。誘い合って校庭で遊ぶことも、図書室で本を借りることもできます。

教科や先生による授業の仕組みも理解してきているので、発表や話し合い、ノートに書く、タブレット端末で学習を行うことなど、指示が通りやすく、活動が滞りなく進むこともしばしば見られるようになります。

一方で、ダレてくる様子も見られるようになります。毎日同じような日々、変わらない日常に何か刺激が欲しくなるのでしょうか。これは、よくない方向に表出することがあるので要注意です。

②水泳学習がスタート

6月には水泳の授業が始まります。水泳は学年で授業を行う学校がほとんどでしょう。大規模校では100人以上の子供たちが学習します。教師は学年全体に気を配らなくてはならないので、どうしても学級の一人一人に声をかけたり、変化に気づけない場面が出てきます。また、様々な事情で教室に担任がいない時間も生まれてくるでしょう。つまり、こうした隙間が生まれる時期でもあります。

③季節の変わり目

そして6月は季節の変化が見られる時期です。最近は気温が上がり、暑さ指数が高くなると、外遊びを制限する場合も多くなりました。また梅雨に入る時期でもあります。雨の日が多いと気圧の変化から頭痛になる子供がいたり(科学的にはよくわかりませんが、以前そんなことを言っていた子がいました)、外に出られず思いっきり走れないことからストレスがたまる子供が出てくる時期でもあるのです。

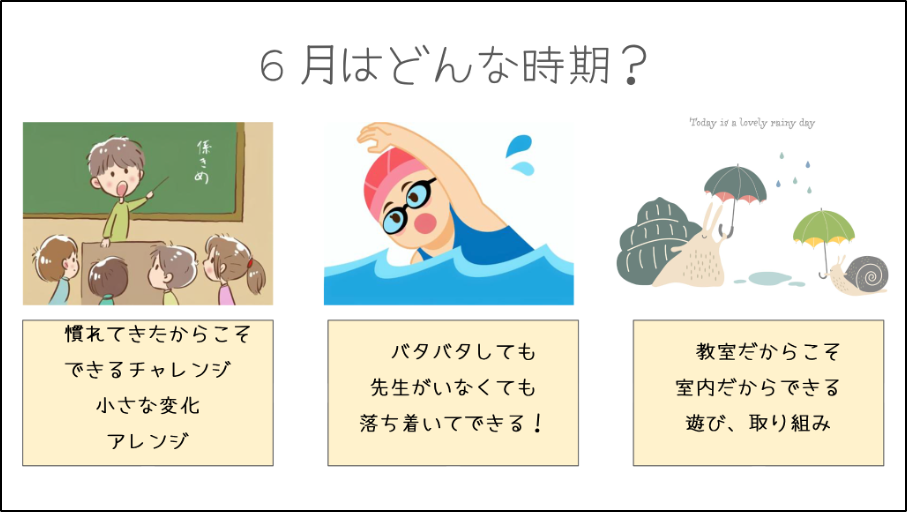

これらが「6月危機」「魔の6月」と言われるゆえんです。6月と言えば、一山越える時期なのです。そこで大切なことは、「何かあったらどうしよう」「危険な時期だなあ」と構えるのではなくて、備えること。そして逆に変化を楽しむということです。

- 恐れるのではなく、事前に準備をしておく。

- 変化にバタバタするのではなく、変化に対する耐性を育てる。

- 慣れてくるからこそできることを生かす。

- 慣れてくるからこそ一味加えて、日常を面白く色付けしてみる。

- 先生がいない時間だからこそ、子供たちで秩序を保てるようにする。

- 暑くて、または雨で教室に全員いるからこそできるレクリエーションを行う。

実はこういった発想こそが、「6月危機」を乗り越える視点なのです。

6月危機を乗り越える手立て① 慣れてきたからできる3選

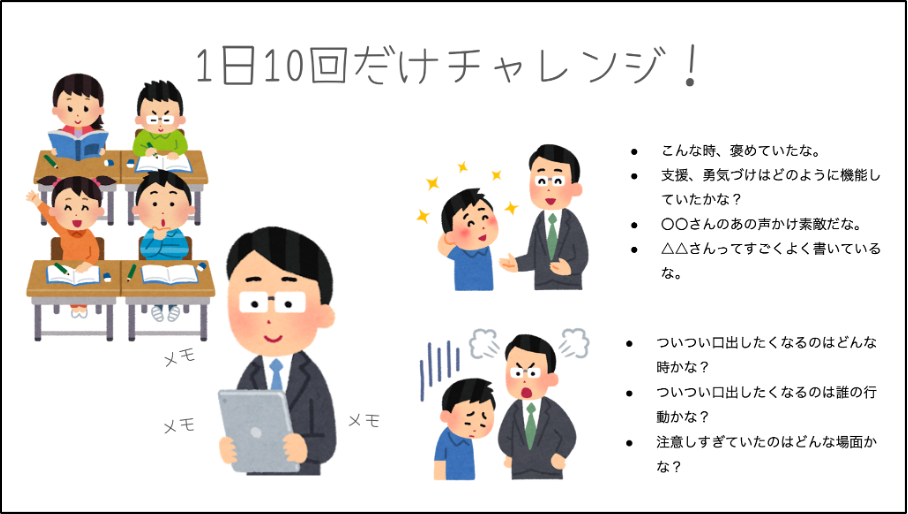

①先生1日10回チャレンジ

まずは「先生1日10回だけチャレンジ」です。例えば「1日先生10回しか喋りませんチャレンジ!」をやると、教師にとっては「次は?」「何やっているの?」「早くして!」なんて言いすぎていないか検証することや、変わり映えのしない日々のチェック機能として働きます。子供たちにとっては「次はどうしたらよいか?」いつも以上に先を考えて行動することや、危ないことや他の子が嫌がることをしないようにしようとする「秩序を保つ」機能として働きます。

午前中だけにしたり、10回だけ声かけるなどのルールにしてもいいかもしれません。そのほうが、いざという時に声を出して危険を回避できますし、「5回で済んだよ! すごいね!」と子供たちを承認することもできます。

【導入の例】

今日は先生、1日喋らないで過ごしてみようと思います。ここまで2ヶ月間過ごしてきましたから、掃除や給食、次の授業の準備や移動などみんなで声を掛け合って取り組むことができると思います。いつも通りやれば大丈夫。案外できますよ。協力して1日乗り越えられたらすごい成長だと思いませんか? どうですか? 題して『1日先生10回しか喋りませんチャレンジ!』です。

実際にチャレンジでは、こんな視点で見ていきます。

【子供たちの様子】

- 楽しんで取り組もうとしている子は誰か? 何人いるか?

- 逆に何も変わらない子は誰か? 何人いるか?

- ふざけてしまう子は誰か? 乗る人は誰か?

- 誰がそれを止めているかな?

- 普段は気づかない子供たちのよい行いはないかな?

- 小さなよいことをしている人は誰かな?

- 休み時間のトイレはどうなっているかな?

- いつもと違う場所から教師を眺めてみたらどうかな?

- 困っている場面はないかな?

【先生自身の振り返り】

- ついつい口出ししたくなるのはどんな時かな?

- ついつい口出ししたくなるのは誰の行動かな?

- 支援、勇気づけはどのように機能していたかな?

- 注意しすぎていたのはどんな場面かな?

このように『1日先生10回しか喋りませんチャレンジ!』は、先生にとって学級の状態を測る機会になります。「ここで声をかけて子供たちに動いてもらっていたんだな」「こんな場面、指導したくなっちゃうな」などと振り返っていきながら、4月に比べてできてきていることやよくなっていることを見つけて、学級通信などで感謝を交えて伝えていきましょう。修正点を見つけたら、学級で話し合いながら改善を測っていきましょう。

② 1時間〇〇チャレンジ

上記の1日チャレンジの取り組みは授業以外の場面を含む取り組みですが、たとえば「この1時間の授業をサイレントで行ってみる」という取り組みもあります。交流も筆談で行います。号令もサイレントで行います。先生も、指示はスライドで写すなどして、とにかく静かな時間で音を出さないようにすることで楽しみます。こうすることで、いつもと違う雰囲気で「静かにする」経験をすることができます。

また、疎かになっている「ルールを守る」ということを「楽しむために守ろう」としてくれます。ルールが疎かになってくる原因の多くは、教師の判断の曖昧さにあります。「静かにする」というルールを設定するならば、徹底的に静かにすることが必要です。とはいえ、厳しく指導してとにかく黙らせるというのはナンセンス。静かにすることの価値を子供たちに理解させ、実行できる力を養うことはとても重要な指導です。

どのスポーツにも、遊びにも、一定のルールがあるからこそ楽しめます。ルールがなかったら、秩序が乱れてスポーツどころではなくなります。ルールを守って楽しむことの価値を理解する機会をこの時期に設けることは、とても意味のあることです。

【導入の例】

今日の国語の授業は、全てサイレントで授業を行います。サイレントってどういうことかわかりますか? 音を出さないということです。静かな教室で、静かに交流したり、発表してもらいます。静かに発表ってどうすればいいの? 書いたら伝えられますし、ジェスチャーも使えます。音を出したら負けだと思って楽しんで取り組んでみましょう。

他にも下記のようにいろんなチャレンジが考えられます。どれも言わなくてもある程度できる段階だからこそ成立します。重要なのは楽しんで取り組んでみること。失敗も笑って再度チャレンジできる、そんな学級の風土を醸成していくことです。

【1日〇〇チャレンジのアイデア】

- 「あ行」は言わないで音読

- 歩き出す時は右から行う

- 今日は1日方言で喋ろう

- 今日は1日誰に対しても敬語を使おう

③ ひみつの友達レターを専科の先生へ

これは、いろんなネーミングで多くの教育書で紹介されている取り組みです。簡単に説明します。

①クラス全員の名前が書かれたカードを用意します。

②子供たちは、クラスの友達の名前が書かれているカードを受け取ります。

③誰のカードを持っているか誰にも言ってはいけません。

④名前の書かれている人を観察して、よかったところを書きます。

⑤帰りの会でカードを本人にプレゼントします。

これを、誰にも言わず、専科の先生に行うのです。子供たち同士はお互い誰に書いているか教えてはいけないルールになっていますから、まさか全員専科の先生に書いてたなんて思いもよりません。

では渡すぞ!と言う場面で、専科の先生のところにみんなで押しかけます。もらった専科の先生も嬉しそう、子供たちもサプライズができて楽しそう。そんな時間を共有します。こうした変化球も、時に学級を盛り上げてくれます。