鈴木優太先生、紺野悟先生、山田将由先生、河邊昌之先生らの特別講座リポート in N-1GP(ネタワングランプリ)全国大会 #2

2024年3月28日、横浜にて、土作彰先生が主催する面白い授業日本一決定戦!N-1GP(ネタワングランプリ)全国大会決勝が行われました。6名の決勝進出者がそれぞれユニークな授業を披露した決勝戦リポートは、こちらからお読みください。

リポート記事の第2回では、当日併せて行われた土作彰先生、鈴木優太先生、紺野悟先生、河邊昌之先生、山田将由先生による特別講座の内容をダイジェスト版でお届けします。

目次

鈴木優太「教室ギア はじめの一歩」

最初に登壇したのは、教室環境づくりに関する先端的な提案を続け、『みんなの教育技術』での連載も好評な鈴木優太先生。今や鈴木先生の名刺代わりとなった「マグネットクリップと曲板(まげいた)」の実践からスタートしました。

この実践は、子供の学習ノートや作品などを100円ショップで買えるマグネットクリップに挟み、金属製の曲板にくっつけて掲示するというもの。掲示板に、等間隔に穴の開いた鉄製のプレート・曲板(まげいた)を画鋲で固定するだけで、掲示コーナーが完成。マグネットクリップに挟んだ学習ノートや作品をくっつけて掲示しておけば、着脱が楽になり、休み時間には子供たちが友達と交流しながら、知的な対話を楽しむ姿が見られるようになると言います。

「掲示物には旬があり、掲示期間はだいたい3日、遅くとも1週間以内に外すようにしている」という鈴木先生。「マグネットクリップと曲板」の実践についてもっと詳しく知りたい方は、「感化を促す実物掲示のアイデア【どの子も安心して学べる1年生の教室環境 #1】をご覧ください。

【教室環境3つの鉄則】

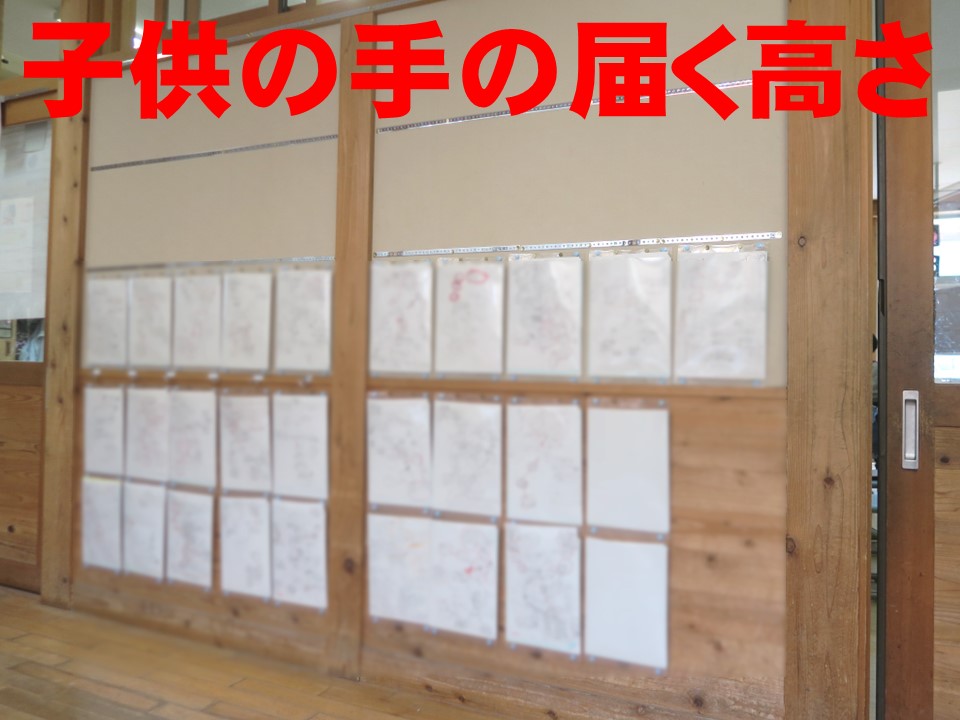

①子供の手の届く高さ

②ゴールを決めて始める

③デフォルトを疑う

先述したように、掲示物には旬があるため、今日学習したものは今日掲示するという「即更新」が基本。そのためには、教師が掲示するのではなく、子供たちが自分たちで掲示、更新できるように、掲示コーナーは「子供の手の届く高さ」に設定することが大切だと言います。

例えば、低学年の子供たちが正しく掃除用具を収納できるよう、各掃除用具とロッカーの収納場所に同じ色のビニールテープを貼ることがありますよね。子供たちが成長し、もう正しく収納できるようになっているのに、年度末までテープが貼られていた…なんてことはありませんか?

「子供たちが身に付けたら(不要になったら)、なくすことも大切」と、鈴木先生は言います。つまり、教室環境を整えるとき、「ゴールを決めて始める」ことが大切なのです。必要のないモノや実践がいつまでも教室に残っていないかを確認してみましょう。

3つ目の鉄則は「デフォルトを疑う」こと。どんな教室ギアや実践がよいかは、学校や子供たちの実態によって変わります。長い間「良い」「効果的」とされてきた伝統的な手法を盲信するのではなく、目の前の子供たちと向き合いながら、疑ってみることも必要です。

徹底的に子供目線で考えつつ、適度にロマン(遊び心)を取り入れている鈴木先生の実践、ぜひ追試してみてください。

紺野 悟「等身大に学級を始めよう!」

紺野悟先生の講座は、模擬「学級開き」の形式で行われました。

「さぁ、3年1組の1日目を始めましょう」という優しい第一声からスタート。

1時間目、この時間の予定(教科書&ノート配り、名前書き&シールを貼る等)をまずは簡潔に説明します。続いて、雑巾やプリント類を回収するのですが、スライド(写真)を使い、よい回収の仕方と悪い回収の仕方をあらかじめ子供たちに示していました。

教科書&ノート配りでは、教科書は両手で渡すこと、渡してもらったら「ありがとう」と言い、「どういたしまして」と返すことなどを子供たちに伝えます。今後への布石が打たれた指導です。

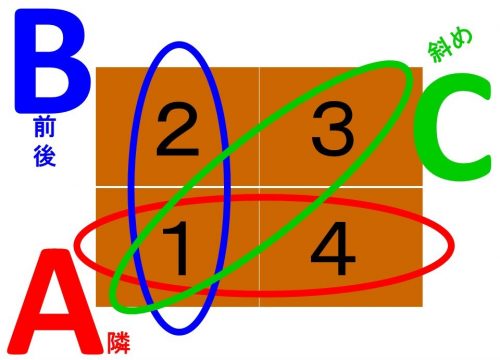

ここで、ABCペア(下図参照)を活用して、1時間目の振り返りを行います。ABCペアとは、Aペア…隣同士、Bペア…前後の席、Cペア…斜めの席の友達と交流するというもの。Aペア、Bペア、Cペアのどれで話し合うかを教師が適宜指示することで、より多くの友達と関わることができるシステムです。

初日の2時間目は「動き出そう 3年1組」と題して、「拍手リレー」からスタート。会場の先生たちが前から後ろへと拍手をつないでいきます。子供たちには「これまでの紺野学級での拍手リレーの最高タイムは1分50秒です」などと伝えてから始めます。講座の参加者たちによる記録は22秒でした。紺野学級ではこの後、「あいさつリレー」も行うことが多いそうですが、この講座では時間の関係でカット。

続いて、5~6人のグループごとで「食べ物リレー」を行います。好きな食べ物を順番にテンポよく言っていき、2周したら終わり。前の人と同じ物は言わないというルールですが、「何を言えばいいか困ったときは、『白米』と言いましょう。白米だけは続いてもかまいません」と、ここでも細やかな配慮が光ります。

その後、紺野先生自身が自己紹介をし、「友達に共通点を聞く」という活動を行いました。

まずはAぺアで2つの共通点を見つける、次にBペアで3つの共通点を見つける、最後は4人グループで全員の共通点を2つ見つける(見つけたら3つ目の共通点を見つけることに挑戦)と少しずつ難易度を上げていきます。参加者の先生たちも大盛り上がり! 授業開きの2時間目にして、子供同士をこんなにたくさん関わらせることが可能なんですね。

3時間目は、日直札を作ります。ここまでは動の活動でしたが、静の活動へと移ります。

「ここからは静かに黙々とやる時間が訪れます。えんぴつで名前の下書きをしましょう。サインペンで丁寧になぞります。みんなに一言も書いてね。似顔絵を描ける人は描いてもいいですよ。色塗りが今日の宿題です。色えんぴつがある人は、今やってもいいですよ。時間は20分です」(紺野)。

日直札が完成したら、ペアになって、日直札にサインをもらい合うアクティビティも行うそうです。

「200日学校で勉強するとみなさんは4年生になります。1日5時間、200日ですから、1000回一緒に勉強して、200回給食を一緒に食べることになりますよ」と語り、絵本の読み聞かせ(なかやみわ著『くれよんのくろくん』などがオススメ)をします。

最後に、こんな学級にしようねと語り、1日の振り返り(日記ノートを使用)をして、紺野学級の1日目が終わります。

【紺野先生流!学級開き6つのポイント】

・ポイント1:何をどの順序で取り組むか検討する

・ポイント2:伝えたいことは体験とセットにする

・ポイント3:概念よりも行動指針を示す

①整える…気付き・気遣い

②話は目で聞く…思いやり

③動と静…メリハリ

④誰とでも関わる…仲間意識

⑤一緒に考える…協力

・ポイント4:安心して取り組める手立てを打つ

・ポイント5:学んだネタ・手法を抽出する

・ポイント6:細やかな指導のペースを決めておく

ポイント3「概念よりも行動指針を示す」あるように、「仲間意識」ではなく「誰とでも関わる」、「協力」ではなく「一緒に考える」といったように、より具体的な形で行動指針を示しましょう。

ポイント4「安心して取り組める手立てを打つ」とあるように、全員が理解できるように主語と述語を1つずつ提示する、苦手な子に対するセーフティネットを設ける、規模と負荷は徐々に上げていくーーなどの手立てが必要です。

この講座の中でも、友達との共通点を見つける活動に関して、2つ見つける→3つ見つける→4人の共通点を見つける…という具合に、少しずつ負荷を上げていましたよね。

実践形式で授業開きを見せてくれた紺野先生。特に若い先生方にとっては気付きが多く、すぐに追試できる部分の多い内容だったのではないでしょうか。

「紺野流学級開き」のより具体的なノウハウについては、紺野先生ご執筆の記事「失敗しない新学年スタート「1日目」の完全シナリオ《1時間目》」をお読みください(2時間目、3時間目の完全シナリオもそれぞれ記事になっています)。