クラスの座席決め&座席配置3つのポイント

前・埼玉県東松山市立公立小学校校長の稲垣孝章先生に、座席決めのポイントを解説していただきました。小学生は、どの子の隣の席になるかによって、その子の学習意欲や友達関係、さらには学級内の人間関係が変わってくる場合も多いので、決める際には工夫が必要です。

目次

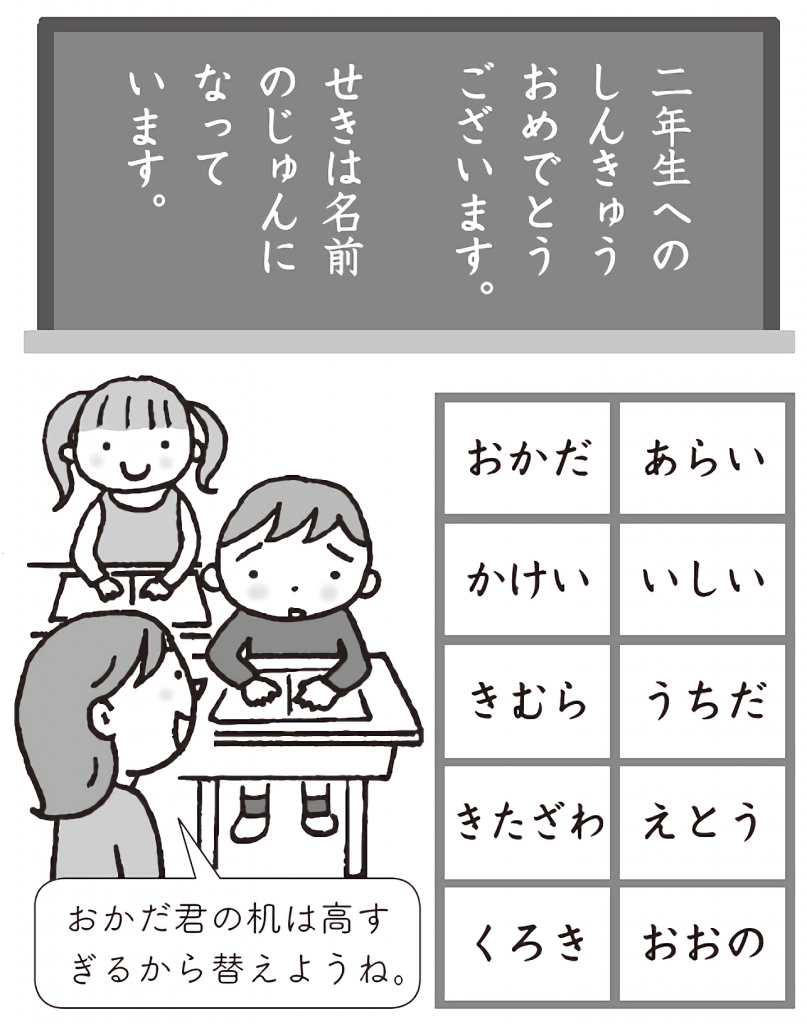

【ポイント1】座席の決め方の基本~身体的特徴と人間関係に配慮しよう!

進級当初は、名前を覚えやすいようにするため、名前順の座席配置にすることが多くあります。

しかし、座席配置によっては、子どもが学習意欲をなくしたり、友達関係がギクシャクしたりすることもあるので、十分に配慮する必要があります。

身体的特徴を配慮する

例えば、視力のよくない子や座高の低い子が後ろの席になると、黒板の文字が見えにくくなり、学習意欲の低下にもつながってしまいます。

まずは、それぞれの子どもの身体的な特徴をつかみ、前の席にするか後ろの席にするかを考えましょう。

子供の人間関係に配慮する

低学年の子供たちにとっては、家が近い、座席が近いといった物理的な距離の近さが友人選択の大きな要因になります。日頃から子どもたち同士の関係を観察し、よりよい人間関係をつくれるような座席配置を考えましょう。

【ポイント2】最初の座席替え~学習効果も配慮しよう!

最初の座席替えは、学級経営を左右します。どのような視点で座席替えを行うかを明確にしておき、子供たちが納得できるように説明することが大切です。

くじ引きやジャンケンで決めるなど、子どもたちに任せきってしまうことがないようにしましょう。

座席替えの時期

2か月程度で座席替えを行うことを、最初に提示するようにします。

人間関係

トラブルがあった子ども同士の席を離す、おとなしい子どもの隣に面倒見のいい子どもを座らせるようにする…など、人間関係がうまくいくように配慮します。

学習効果

ペア学習やグループ学習が、近い席同士で効果的に展開できるように配慮します。

当番活動との関連

座席替えにより、掃除などの当番活動のグループが替わってしまいます。「新しいグループでも、みんなで協力しましょうね」とその都度、声がけをしましょう。

その他の配慮事項

・ 背の高い子どもがいつも後ろの座席にならないよう、両サイドなどを活用します。

・どの子供も、可能な範囲で前回と異なる座席となるように配慮します。

【ポイント3】座席配置の形式を選ぼう!

イラスト/小沢ヨマ

『小二教育技術』2018年4月号より