緊張や不安の強い子の気持ちをほぐし、引き出す「コミュニケーションゲーム」

特別支援学校や支援学級ですっかり根づいたコミュニケーションゲーム。子供たちにどのような変化が表れているのでしょうか。特別支援教育のコーディネーターとして各地の特別支援学校や支援学級を巡回してアドバイスし、コミュニケーションゲームの開発者でもある佐藤義竹先生にお聞きしました。

お話を聞いた方/筑波大学附属大塚特別支援学校研究主任/教務主任・佐藤義竹

目次

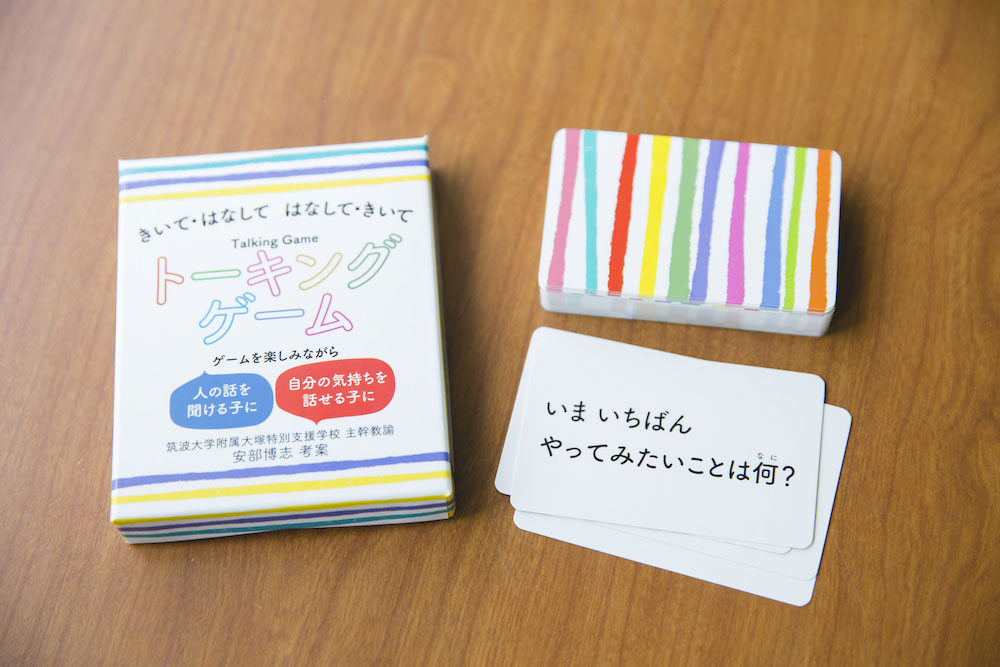

緊張と不安感の強い子の気持ちをほぐした「トーキングゲーム」

「コミュニケーションゲーム」でとても印象に残っている場面があります。

緊張感・不安感が強く、自分の思いを上手に伝えることの難しいAくん(当時中学1年生)の変化です。

「トーキングゲーム」というコミュニケーションゲームをしていたのですが、最初のうちは表情も固く、自分の番が回ってきてもたびたび言葉に詰まっていました。

でも、同じグループのメンバーで継続して何回かゲームを行ううちに、Aくんの表情が少しずつ柔らかくなり、自分のことを楽しそうに伝え、相手の話も興味深く聞くようになりました。

ゲームの最後の回で<クラスの良いところは?>という質問カードを引いたAくんは、迷わず「仲よくするところ」と答えました。それを聞いた担任の驚きとともにうれしそうにしていた表情が、今でも忘れられません。

コミュニケーションゲームは、安心して話せる場であることが重要です。

ゲームをすることで、すぐに子供のコミュニケーション力が上がると考える人がいるかもしれません。でも実際には時間が必要です。

Aくんは自然と、自分の思いを伝えられるようになったのではありません。自分の発言がみんなに受け止められているという安心感の積み重ねがあったからです。安心感をベースに先生や友達との関係性が深まり、発言できるようになったのです。

「すきなのどっち?」ゲームで自分の気持ちに気づいた子

知的障害のある子の中には、トーキングゲームのように、いかようにも答えられるオープンな質問が難しい子もいます。

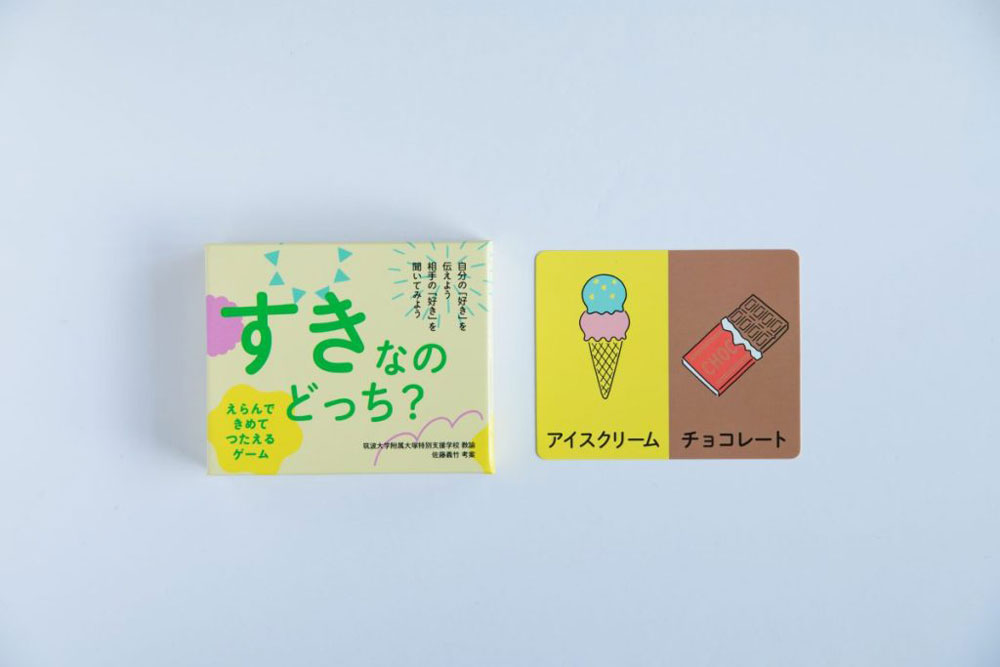

そこで、知的障害の中度から重度の子のために選択肢のあるコミュニケーションゲームを考案しました。「えらんで・きめて・つたえるゲーム すきなのどっち?」(以下、「すきなのどっち?」)です。

質問カードに描かれたイラスト2つのうちのどちらが好きかを答えます。具体的な選択肢を示すことで、自分なりに考えて相手に伝えることができるようになるのです。