小1体育「走の運動遊び」指導アイデア

執筆/神奈川県公立小学校教諭・宮崎祐子

編集委員/国立教育政策研究所教育課程調査官・高田彬成、神奈川県公立小学校校長・二宮昭夫

目次

授業づくりのポイント

走の運動遊びには、方向や距離などを変えたいろいろなコースを走る「かけっこ遊び」と、コースに段ボールや輪などを置いて走り越える「低い障害物を用いての(リレー)遊び」があります。これらの運動遊びを通して、友達と競い合う楽しさや、調子よく走る(越える)心地よさを味わうことができ、また、体を巧みに操作して走る(越える)ことで、いろいろな運動の基礎となる動きを身に付けることができます。

「かけっこ遊び」は、ジグザグやカーブなどいろいろな形状のコースを用意して、蛇行して走ったり、真っ直ぐに走ったりして、様々な身体感覚を味わえるようにすることが大切です。

「低い障害物を用いての(リレー)遊び」では、いろいろな障害物(コーン、段ボール、輪、ペットボトルなど)を使ったり、障害物の間隔を変えたりして、子供が楽しく活動できる場の工夫が大切です。

また、「折り返しリレー遊び」「低い障害物を用いてのリレー遊び」では、実態に応じてタッチやバトンの受け渡しの仕方を工夫して、基本的な動きを身に付けるようにしましょう。

教師は、よい動きをほめたりクラス全体に広げたりして、子供たちの動きを広げましょう。

また、協力や認め合いをしている子供を取り上げて、誰とでも仲よく運動したり、勝敗を受け入れたりできるようにしましょう。

この記事で紹介しているアイデアを実践する際は、以下のことにご注意ください。

安全に運動するために

・ロープを使用する場合は、ロープを踏まず、沿うように走ることを指導する。

・ミニハードルは向きがあるので、逆方向から走らないように指導する。

・コースが急な曲線にならないように注意する。

・コースに慣れてから、徐々にスピードを上げていくように指導する。

・スタートする方向などのルールは、必ず教師から指示を出すようにする。

【障害物の例】

タイヤ、コーン、ペットボトル、シート、段ボール、輪、ミニハードル

単元計画(例)

※学校の設備や教具など、実態に合わせて活動内容を変更するようにしましょう。

オリエンテーション、はじめの運動遊び活動例

オリエンテーションでは、単元を通して子供たちが楽しく、安全に学習に取り組めるように、約束や準備、片付けの仕方を全員で確認することが大切です。授業のはじめには、[はじめの運動]を取り入れて、様々な身体感覚を養いましょう。

子供たちが楽しい気持ちをもって授業に入れるように、3分~5分くらいの短時間で、簡易で適度な運動量にすることが大切です。

学習のはじめの運動の活動例

【手つなぎかけっこ】

・手をつないで走る。

・コースはとくに用意しなくてもよい。

・お互いの走る速さを感じながら、相手に合わせて走る。

・危険を感じたら、手を離すように指導する。

走る速さを合わせてみよう。あぶないときは、手を離しましょう。

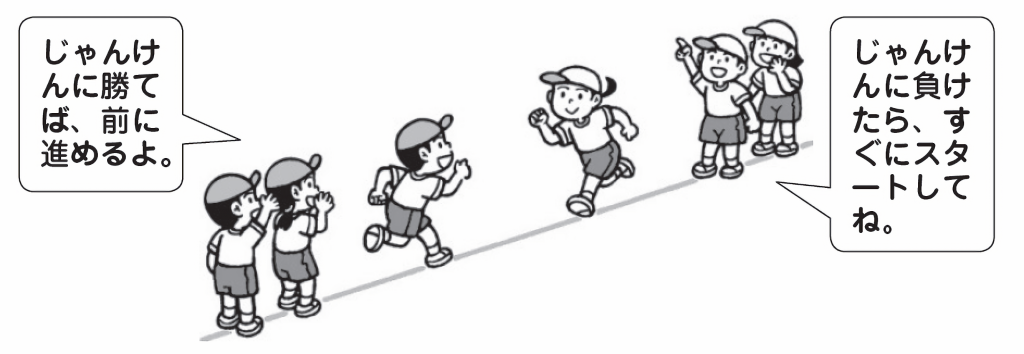

【じゃんけん列車】

・勝った子は、自由に走る。

・負けた子は、勝った子の後を追う。

・教師の合図で、交代したり、相手を変えたりする。

・全力で走らず、後ろの人がついてこられる速さで走るように助言する。

右や左など、方向を変えてみよう。

【真似っこジョギング】

・10 m~ 20 m程度のコースを、先頭の子の真似をしながら走る。

・真っ直ぐに走るだけでなく、ジグザグやぐるぐるなどのコースをつくり、動きが多様になるようにする。

・人数は、安全面から少人数が望ましい。

〈まっすぐ〉

〈ジグザグ〉

〈ぐるぐる〉

スキップしたり、ポーズを決めたりしても面白そうだね。

楽しみ① いろいろなコースで思いっきり走ろう、走り越そう(活動例)

[走ろう]では、まっすぐ思いっきり走るだけでなく、ジグザグに走ったり、輪を跳び越えながら走ったりして、いろいろな走り方を経験し、その時の身体感覚を味わえるようにしましょう。また、振り返りの時にその身体感覚を言葉で発表して、全体で共有できるようにしましょう。

[走り越そう]では、いろいろなものを走り越しながらリズムを感じて、楽しみながら習得できるようにしましょう。

教師が子供のよい動きをほめたり、よい動きを共有したりして、自分の体の動きを意識し、自分の体の使い方に気付くことも大切にしましょう。

走ろう

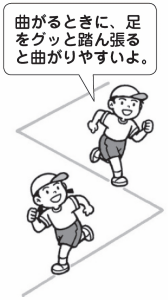

動きのポイント

・まっすぐ前を見て走る。

・足の裏に力を入れて曲がる。

・曲がり角で、スピードを調節して走る。

【ビューンコース】

【ジグザグコース】

曲がるときは、スピードをゆるめるといいね。

友達と速さを合わせて走るのも、楽しそうだね。

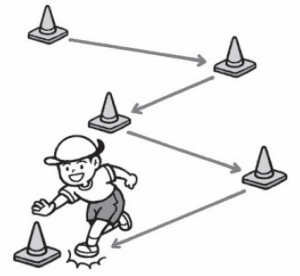

【ぐるぐるコース】

【コーンタッチコース】

グッと足に力を入れると、ピタッと止まれるね。

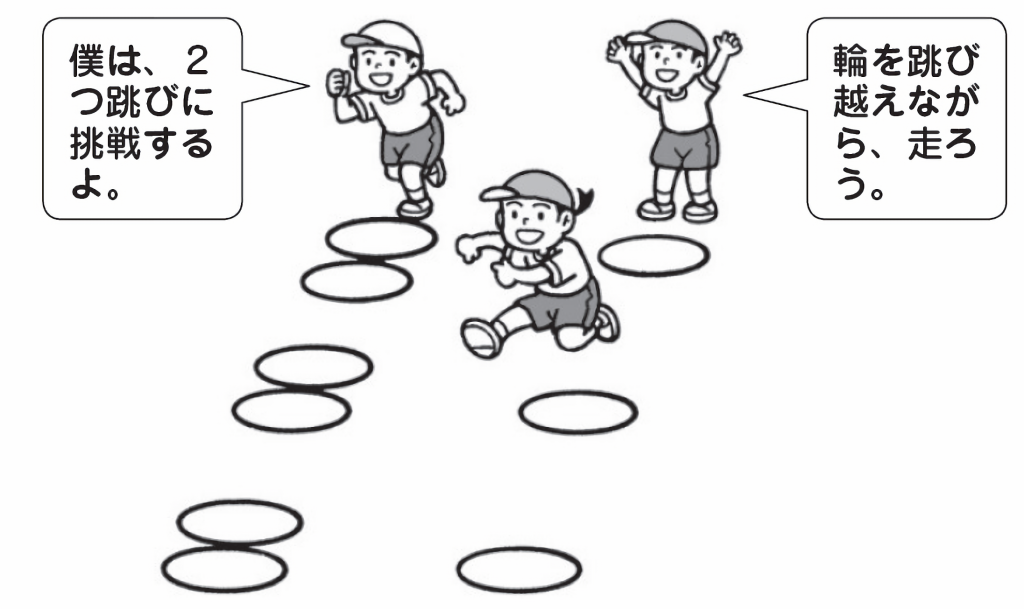

【とびっこコース】

次の輪が近くにあるときは、ピョンピョンと素早く輪に入っているね。

輪が離れているときは、勢いをつけて、ピョーンと跳べるといいね。

【じゃんけんコース】

相手をしっかり見ると、まっすぐに走れるね。

ルールを守ると、楽しく遊べるね。

【楽しみ① 活動形態】

・教師の指示で、コースを1つずつ走る。

・コツの共有を図る。

・それぞれ好きなコースを選んで走る。

走り越そう

動きのポイント

・低く、跳び越す。

・手を振りながら、走り越す。

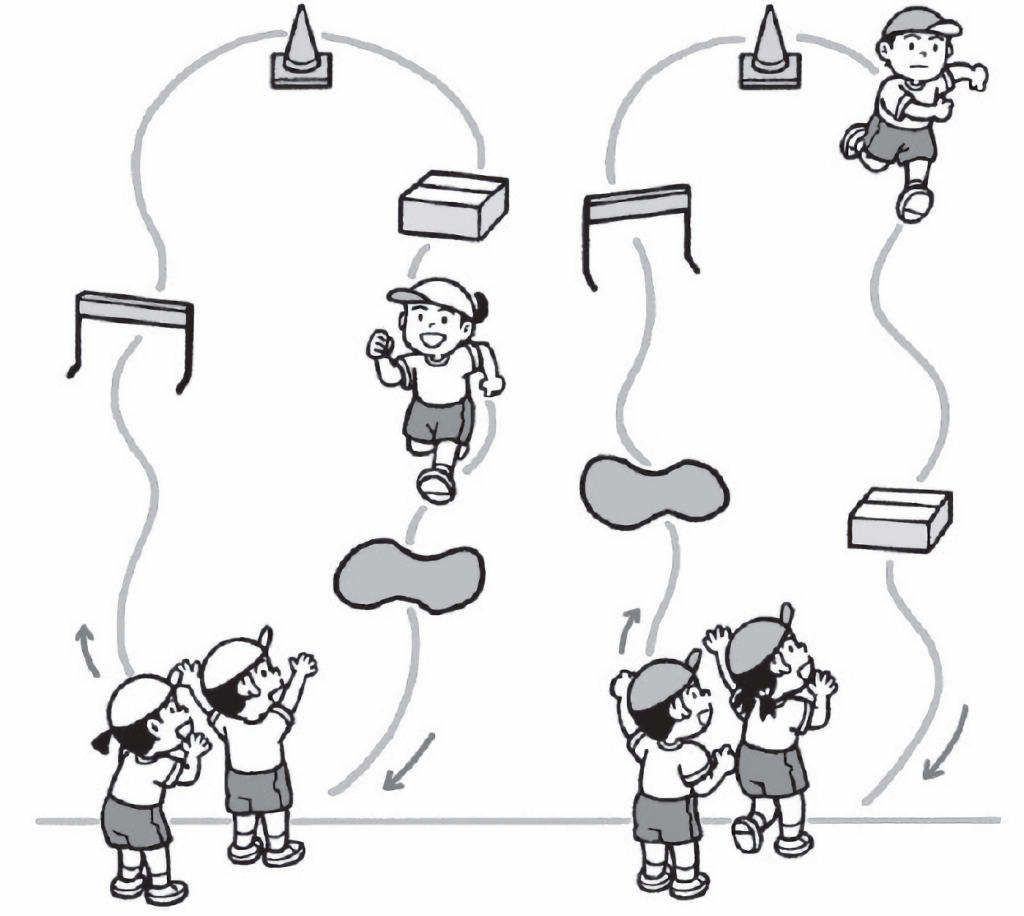

【くねくねコースハードル】

手もしっかり振っていると、上手に走り越せているね。

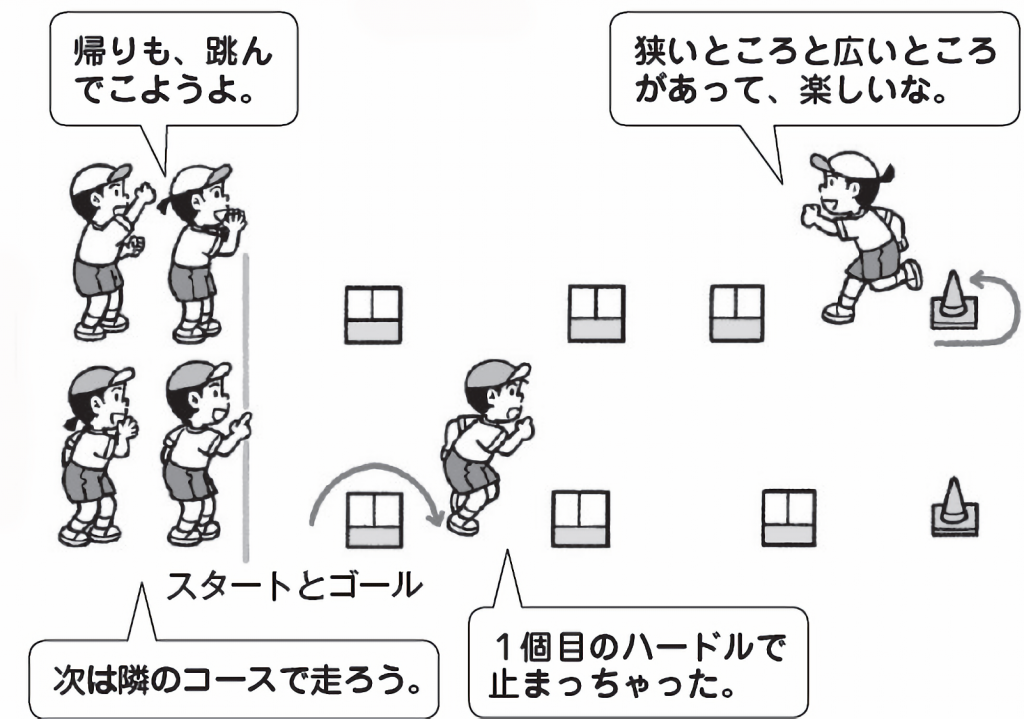

【ハードル遊び】

狭いところと広いところでは、走り越し方が変わるね。

最初は、ゆっくり走ってみよう。慣れたらスピードを上げてみよう。

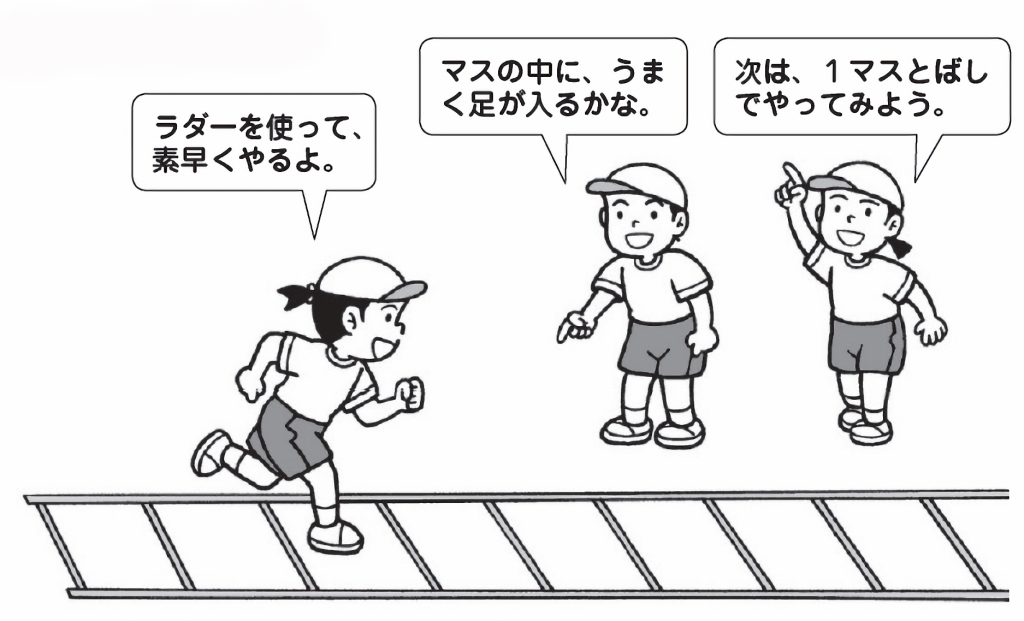

【かけ足ラダー】

とばすマスの数を変えて走り越すのも、楽しそうだね。

振り返り

運動遊びが苦手な子供への配慮の例

かけっこでリズムよく走ることが苦手な子供には、一定のリズム、ゆっくりのリズム、速いリズムなど、いろいろなリズムで走ったり、レーンの上に目印を置いたりしましょう。

意欲の出ない子供への配慮の例

最後までうまく走れず、達成感を味わうのが難しい子供には、易しい場や様々な場を設定しましょう。競走だけでなく、友達と関わる楽しさを味わえるように、子供の伸びや友達との関わり方を積極的にほめましょう。

楽しみ② 友達と場を選んで走ったり(走り越したり)、リレーをしたりしよう(活動例)

楽しみ①の活動を生かして、友達と場を選んだりリレーをしたりして、走る(走り越す)ことを楽しめるようにしましょう。リレーをするときは、ルールや安全をしっかり確認してから始めましょう。

イラスト/栗原清、横井智美

『小一教育技術』2019年1月号より