小2体育「水遊び(水の中を移動する運動遊び、もぐる・浮く運動遊び)」指導アイデア

文部科学省教科調査官の監修による、小2体育科の授業案です。1人1台端末を活用した活動のアイデアも紹介します。今回は「水遊び(水の中を移動する運動遊び、もぐる・浮く運動遊び)」の単元を扱います。

執筆/高知大学教育学部附属小学校教諭・田中賢史

監修/国立教育政策研究所教育課程調査官・塩見英樹

高知市立公立小学校校長・田所潤子

目次

単元名

楽しい! できそう! いっしょにプールランド!

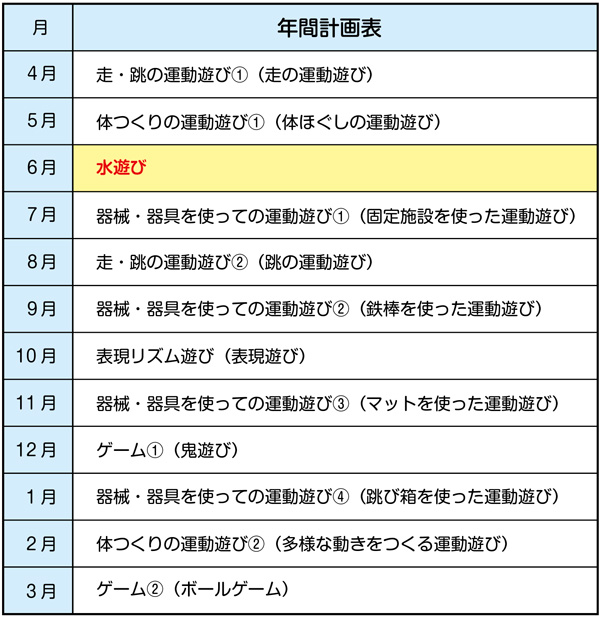

年間計画表

単元目標

●知識及び技能

水の中を移動する運動遊びともぐる・浮く運動遊びの行い方を知るとともに、水につかって歩いたり走ったりして遊ぶこと、息を止めたり吐いたりしながら、水にもぐったり浮いたりして遊ぶことができるようにする。

●思考力、判断力、表現力等

水の中を移動したり、もぐったり浮いたりする簡単な遊び方を工夫するとともに、考えたことを友達に伝えることができるようにする。

●学びに向かう力、人間性等

水遊びに進んで取り組み、順番やきまりを守り誰とでも仲よく運動をしたり、水遊びの心得を守って安全に気を付けたりすることができるようにする。

授業づくりのポイント

低学年の水遊びは、「水の中を移動する運動遊び」及び「もぐる・浮く運動遊び」で構成され、水につかって歩いたり走ったり、水にもぐったり浮いたりする楽しさに触れることができるように授業を組み立てます。

1年生の水遊びの学習をふまえ、2年生の学習では、水慣れを通して不安感を取り除き、水の心地よさを味わうことからはじめ、水の中を移動すること、もぐる・浮くなどの基本的な動きを身に付けるようにし、中学年の水泳運動の学習につなげていくことが大切です。

学校や地域によっては、指導者の人数、プールの大きさ、深さなどが違ったり、2単位時間続けて授業を行ったりと、実態は様々です。安全に配慮しつつ、地域や子供の実態に応じて授業づくりを工夫していく必要があります。

水泳運動系は生命にかかわることから、水泳場の確保が困難で水泳運動系を扱えない場合でも、水遊びや水泳運動などの心得については必ず指導します。また、日頃の安全教育や夏休み前の講話など、年間計画や指導計画を工夫することなども大切です。

学習カードなどに記入する際は、授業の最後(退水後)に時間を設定し、体をよく拭いてから記入できるようにするなどの方法が考えられます。

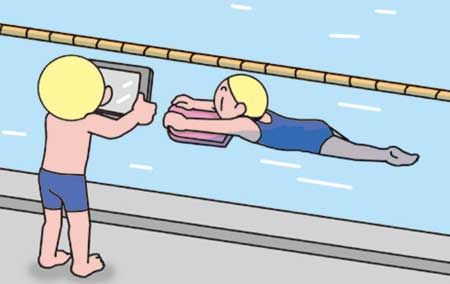

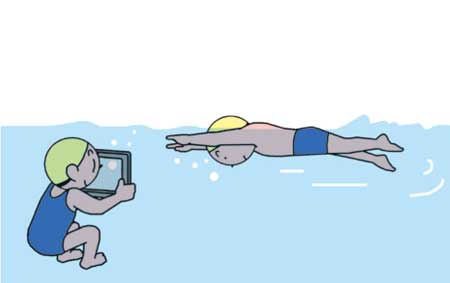

1人1台端末を活用したアイデア

動きの確認

撮影したよい動きや、映像資料を教室などで視聴することで、よい動きとはどんなものかを確認します。

防水機能のある端末以外のICT機器は水濡れや衝撃に弱いことから、そのままプールサイドに持っていくのではなく、防水ケースやカバーなどを使用するとよいでしょう。防水性の高いものであれば水中撮影も可能となり、水の中の自分の動きを見ることができるようになります。

2年生の発達段階を考慮し、プールに持ち出す前に使い方に十分慣れておく必要があるでしょう。それぞれの学校や子供の実態に応じて、安全面に十分配慮しながらICT機器を使用するようにしましょう。

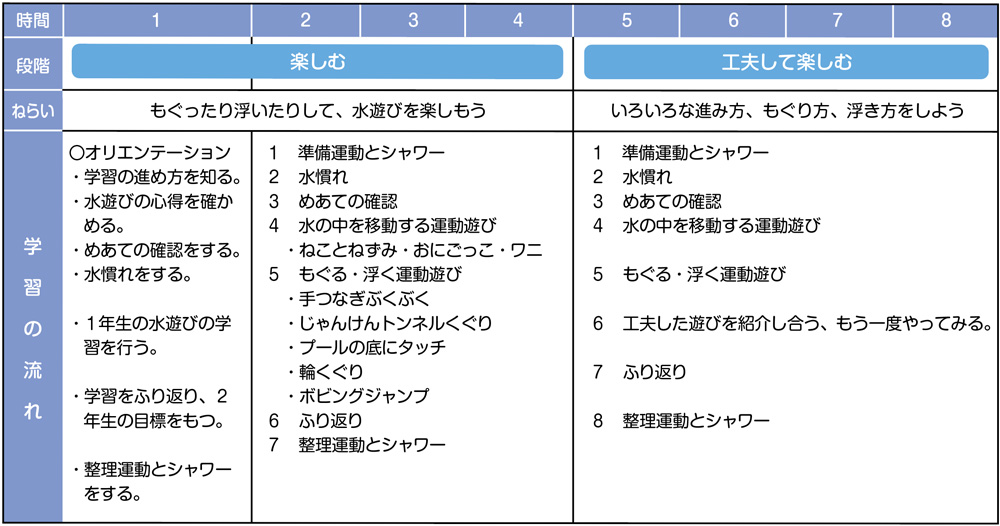

単元計画(例)

授業の流れと指導のポイント

水遊びを楽しもう

楽しい! できそう! いっしょにもっと! といった気持ちを大切に

めあて

もぐったり浮いたりして、水遊びを楽しもう

授業のポイント

単元の前半では、もぐる運動遊び、浮く運動遊び、水の中を移動する運動遊びに取り組みます。

大きくて深いプールでの学習となる場合には、水位を下げたり、足場となる台を沈めて浅くしたりするなどして、子供たちが安全に楽しく学習が行えるようにしましょう。

どうしても怖がってしまう子供には、さらに水位の浅いところで行ったり、手を繋いで一緒に行ったりするなどの配慮が必要です。

2年生の最初は、1年生の学習をふまえて学習を進めていきます。水に顔を付けることや息を止めること、バブリングやボビングなどのもぐる・浮く運動遊びをさらに楽しみ、いろいろな浮き方を通して、全身の力を抜いて浮くことができるようにしていきます。

安全のポイント

・健康管理

水泳は、子供の健康状態によっては事故につながりやすいことに留意が必要です。水泳に適する健康状態であるかどうかを必ず事前に確認しておくことが重要です。健康管理の方法としては、定期健康診断の結果の活用、保護者による問診票や健康カードなどによる把握などがあります。

・安全指導

オリエンテーションやプール入水前に事故防止の観点から、水遊びや水泳運動の心得について子供が理解できるように指導しておきましょう。2人1組をつくり、互いに相手の安全を確かめるバディシステムは、事故防止のみならず、学習効果を高めるための手段としても効果的です。準備運動は子供たちに任せるばかりではなく、事故防止の観点から教師の適切な指導が不可欠です。形式的なものにならないよう、必要性、重要性をしっかりと理解して、教師の動きを真似するなどして、正しい動きで主体的に行えるように指導しましょう。