【新採先生へ】時間内できっちり終わる授業のための秘策とは

新規採用の担任として日々奮闘する若手の先生方に、毎日の仕事を楽しんでいる先輩教師からのエールをお届けします。チャイムに合わせて正しく授業を終わらせる時間管理はとても重要です。そのための効果的なテクニックを紹介します。

執筆/宮城県公立小学校・鈴木優太

目次

「時間」を守る

教師12年目の今読み返しても、上のメッセージには、「ガーン」となります。本気で向き合った教え子たちからの「ガーン」だからこそ、今も強烈に意識し行動し続けていることがあります。

「時間」を守ることです。

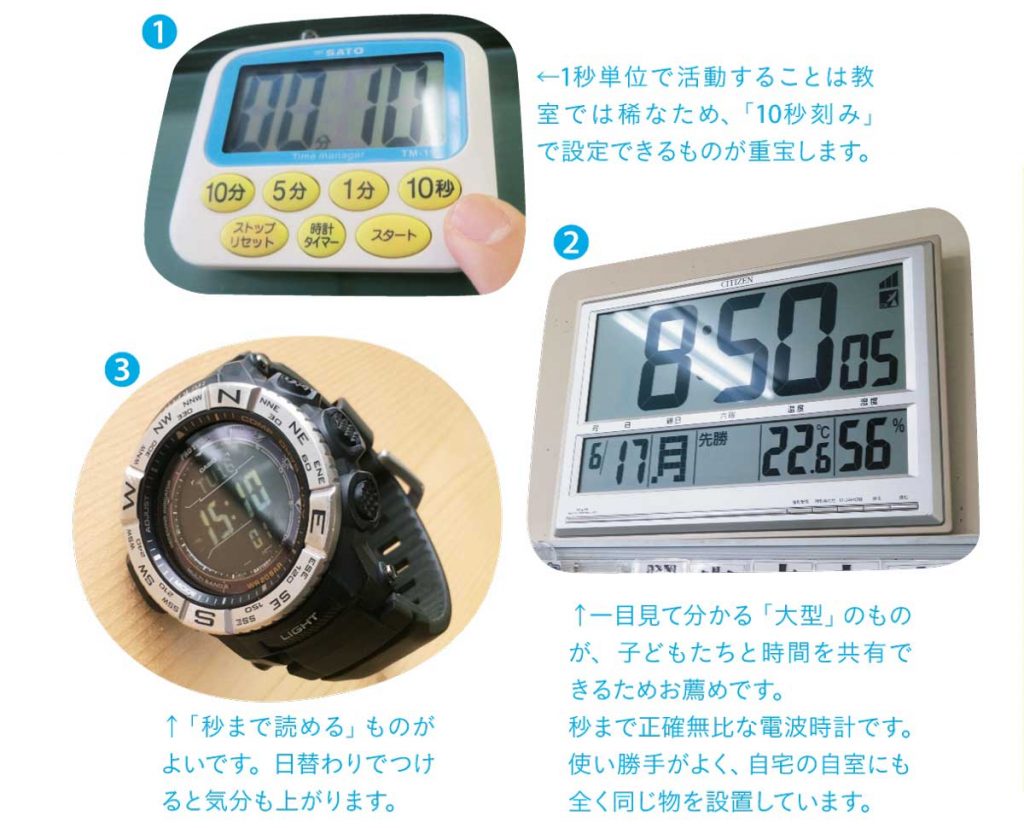

そこで、私は次の3つを使っています。

- 「10秒刻みデジタルタイマー」

- 「大型デジタル電波時計」

- 「秒まで読めるデジタル腕時計」

「ゴール」を明文化する

「時間」を守らざるを得ない環境を整えると、「授業」が大きく変わりました。

授業時間超過の大きな要因は、「(教師の)話し過ぎ&(活動の)詰め込み過ぎ」です。

「話し過ぎ&詰め込み過ぎ」に至るのは、1時間の授業の「ゴール」が明確でないからです。

指導書などでは一般的に、授業のめあては、「~しよう」と例示されています。

例えば、「4の段の九九を使って考えよう」。しかし、この文言では、この授業でどうなったらよいのか、教師も子どもたちも実はよく分からないのです。よく分からないから、追加の説明(話し過ぎ)や追加の活動(詰め込み過ぎ) が必要となり、結果的に時間切れとなるのです。

私は、45分間の授業の「ゴール」を、「~できる」という形で子どもたちに明示します。

「20ページの3⃣をノートに書いて、4の段の九九を使ったもとめ方をせつ明できる」

上記のように、指導書のめあて例の語尾を「~できる」の形に変えるところから始めてみてください。

「最低限、これだけできるようになればよい!」と思えると、「安定」して教室に立てるようになります。授業がぶれにくくなるのです。

「ゲームをクリアするみたいで楽しい」 子どもからこんな声が聞かれるようになりました。「~できる」という文言の方が、子どもたちにも分かりやすく、意欲が高まるようです。

私の教材研究は、1時間ごとの「ゴール」を明文化した単元計画を作成することです。そして、せっかく作った単元計画を教師だけのものにせず、単元に入る前に子どもたちに配付し、共有しています(水落芳明・阿部隆幸編著『これで、算数科の『学び合い』は成功する!』〈学事出版〉に、「図入り単元計画」を用いた2年生の実践の詳細があります)。子どもたちはこれをノートの表紙に貼ります。拡大したものを教室に常時掲示し、授業では黒板に移動して使用します。朝や休み時間も学習に関わる対話が教室で飛び交うようになりました。単元テストの結果も著しく向上したのです。教科数の少ない低学年では取り組みやすいと思います。まずは、算数だけでも、ぜひ取り組んでみてください。

また、各教科の単元計画から1時間ごとの「ゴール」をコピペし、週予定を作成しています。前週の金曜日に子どもたちに配付し、教室にも掲示します。朝や帰りの会での予定の確認や連絡帳の記入も、変更がある時だけ行うようになりました。その分の時間を仲間づくりのアクティビティや振り返りに使っています。帰りの時刻も守れるようになりました。

作成した一つのデータ(単元計画)を二次利用(印刷して子どもに配付)、三次利用(コピペして週予定を作成)する発想と行動が、多忙を極める学校現場に光をもたらします。

もしも、時間超過してしまった場合には、その分の休み時間を確保するようにしています。私が「時間」を守るようになると、子どもたちも「時間」を守るようになりました。教師も子どもも共に、「時間」を大切にできる教室を目指したいものです。