小2算数「図を使って考えよう」指導アイデア(5/5時)《問題の場面をテープ図に表す》

執筆/東京都台東区立浅草小学校教諭・横須賀咲子

監修/文部科学省教科調査官・笠井健一、東京都目黒区立八雲小学校校長・長谷豊

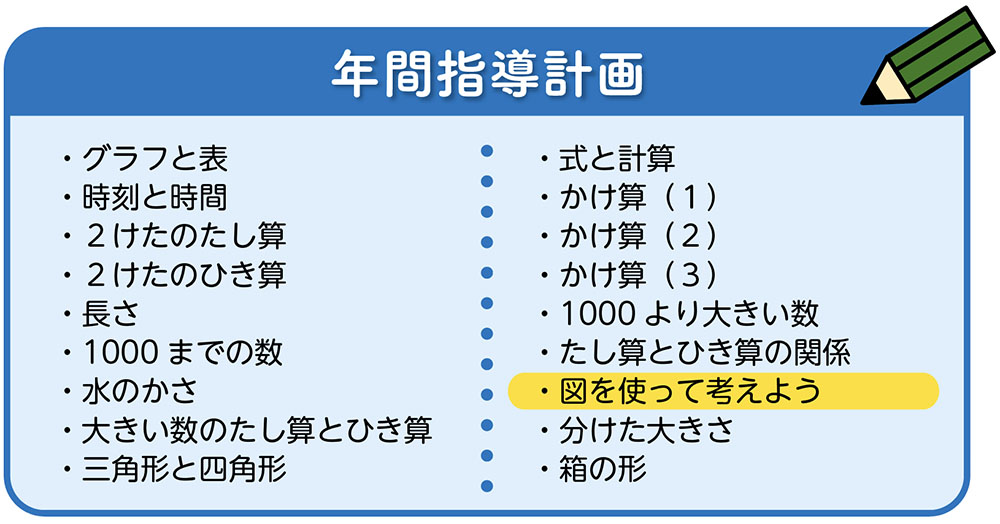

目次

単元の展開

第1時 全体と部分の数量の関係に着目して、加法逆の減法(未知数が後に出てくる)の問題解決のしかたを考える。

▼

第2時 全体と部分の数量の関係に着目して、減法逆の加法(未知数が先に出てくる)の問題解決のしかたを考える。

▼

第3時 全体と部分の数量の関係に着目して、加法逆の減法(未知数が先に出てくる)の問題解決のしかたを考える。

▼

第4時 全体と部分の数量の関係に着目して、減法逆の減法の問題解決のしかたを考える。

▼

第5時(本時)適用問題を解き、学習内容の定着を図る。

本時のねらい

加法逆の減法(未知数が後に出てくる)の問題解決を通して、加法と減法の相互関係について理解を深める。

評価規準

全体と部分の関係に着目し、場面を図に表して構造を捉えたり、立式の根拠を説明したりしている。

本時の展開

問題を見ていきますよ。※一文ずつ隠してある紙を、2文目まで順に取る。

次の文、分かりました。

開いてみましょう。

おかしいです。

全部で何個かは分かっています。

全部は32個です。

買ってきた数が分かっていません。

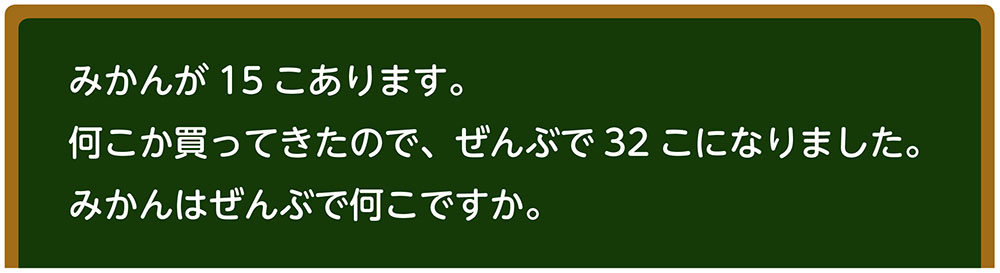

では、最後の文は何と聞いたらいいですか。

「買ってきたみかんは何個ですか」だと思います。

そうですね。全部の数は32個と分かっていますね。分かっているのは全部の数だけですか。

初めにあった数も分かっています。

初めにあったのは15個です。

問題の場面を図に表そう。

見通し

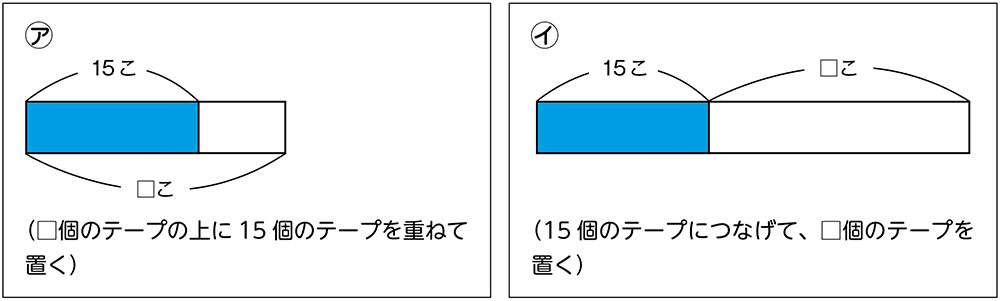

「みかんが15個あります」を、このテープで表します。「何個か買ってきた」はどうやって表したらいいでしょう。ここ(㋐)でしょうか、ここ(㋑)でしょうか。

㋑だと思います。 ㋐は、買ってきた□個の上に15個が重なってしまっているから、□個のなかに15個が入っていることになってしまいます。

もともと15個あって、さらに□個買ってくるということだから、15個に付け足されないといけません。

「全部で32個」と書いてあります。㋐だと、重なってしまっているから、全部がどこだか分からなくなってしまいます。15個と□個で全部の32個だから㋑です。

そうですね。㋑のほうがこの問題を表していますね。今、「全部で32個」と言ってくれました。「全部で32個」はどうやって表したらいいでしょうか。

15個と□個で「全部」だから、ここが「全部」です。

そうですね。「全部」を表すここを「全体」と言います。そして、初めにあったみかん「15個」や買ってきた「□個」は「部分」と言います。では、この図を先生と一緒に、ノートに書いてみましょう。まず15個のテープをかいて……。

※ノートに全員問題をテープ図に表す。

式に表して、答えを求めよう。

自力解決の様子

「買ってきたみかんの数」は、図のどこですか。

※指を差させる。

では、「買ってきたみかんの数」を求める式を立てて、答えを求めましょう。答えを求められたら、どうしてその式になるのか、説明してみましょう。

A つまずいている子

式をたてることができていない。

B 素朴に解いている子

32-15=17

32+15=47

たし算をすると47になって、全部の数より買ってきた数が多くなってしまうから。または、説明が書けていない。

C ねらい通り解いている子

32-15=17

全部の数から、初めにあった部分を取れば、買ってきた数の部分が出るから。

ノート例

イラスト/横井智美