根拠のある予想や仮説を発想しやすくするための準備をしよう! 【理科の壺】

「予想」と聞くと、子どもからはあれこれと「○○だと思う」と意見が出ます。しかし、ただ勘で言っているだけかも知れませんし、その発言の自信度もわかりません。理科では、より確からしい結果を導くために問題解決をしています。そのため、理科での「予想」は可能な限り根拠をつけることが求められます。第4学年では、根拠を含めた予想が子ども自身でできるのかどうかで思考力の観点の評価をします。場当たり的に子どもに聞いても根拠ある予想はできません。では、どのようなことに留意したらよいのでしょうか。優秀な先生たちの、ツボをおさえた指導法や指導アイデア。今回はどのような “ツボ” が見られるでしょうか?

執筆/神奈川県公立小学校主幹教諭・岩本 俊

連載監修/國學院大學人間開発学部教授・寺本貴啓

1 予想や仮説の「根拠」は何をもって根拠とする?

本時の学習問題が決まって、子どもたちに予想を書かせる際に、「予想」と「その根拠」をセットで書くことになっていますが、その際、手が止まってしまう子どもはいませんか?そのような子どもにどんな支援をしたらよいか、先生はどんな準備をしたらよいかご紹介します。

「○○だと思う。なぜならば、○○だから」や「○○だから、○○だと思う」のように予想を書く際に、子どもたちが予想の根拠とすることは、大きく分けて

①学習経験(学習を通して身についた知識など)

②生活経験(普段の生活の中で経験していること)

の2つです。

これら根拠となりうる2つの経験を学習に結びつけ、子どもたちが根拠のある予想や仮説を発想するためには、子どもたちがどんな経験をしていて、どんなことを知っているか、先生が確認し、把握していることが大切です。

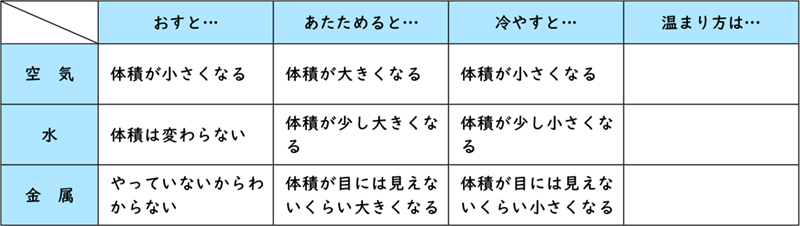

今回は、4年生で多く学習する「空気・水・金属」についての学習、「とじこめた空気や水」「ものの温度と体積」「ものの温まり方」という単元を例に、根拠のある予想や仮説を発想するために先生が整理し、想定しておくと良いことについて紹介します。

2 子どもの「学習経験」を事前に整理する

新しく学習を始める時に、根拠のある予想や仮説を発想するためには、子どもたちがどんな経験をしていて、どんなことを知っているか、確認することが大切です。4年生は、空気・水・金属について学習する単元が多くあります。「とじこめた空気や水」「ものの温度と体積」「ものの温まり方」という単元です。例えば、「ものの温まり方」を学習する際には、「とじこめた空気や水」で学習した経験が予想の根拠となることが考えられます。

例1:「ものの温度と体積」学習前に「とじこめた空気や水」について対話する

空気や水について、今まで学習したことで知っていることはなにかありますか?

空気は、見えないけど、つかまえると押し縮めることができるよ。

水は押し縮める事はできなかったよ。

水は見えるけど、手でつかむのは難しい。

水も空気も入れ物がないと捕まえることができないね。

例2:「ものの温まり方」学習前に、ワークシートでこれまでの学習をふり返る

例1のように、先生との対話を通して学習を想起したり、例2のようにワークシートなどで、過去に学習したことを思い出す時間を設定したりすることで、子どもが学習経験と今の学びとを結びつけて考えることができるようにしましょう。