小6算数「場合の数」指導アイデア《4つのお菓子から3つを選ぶ組み合わせを考えよう》

執筆/埼玉県公立小学校教諭・清水則仁

編集委員/国立教育政策研究所教育課程調査官・笠井健一、浦和大学教授・矢部一夫

目次

本時のねらいと評価規準

(本時5/6)

ねらい

3種類を選ぶ組み合わせについて、落ちや重なりがないように調べる方法を考える。

評価規準

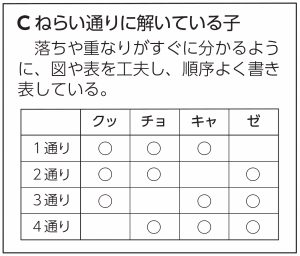

組み合わせの数を、図や表を用いて順序よく、筋道立てて考え説明している。(数学的な考え方)

問題

クッキー、チョコレート、キャラメル、ゼリーの4種類のおかしがあります。

このおかしの中から3種類を選んで、ふくろに入れます。

おかしの組み合わせを全部書きましょう。全部で何通りあるでしょうか。

前時までの学習と似ているところや、違うところはどこですか。

似ているところは、選ぶ順番は関係ないところです。

違うところは、3種類を選ぶところです。

2種類と3種類では、やり方が違いますか。

図を使ってできると思うけど、リーグ表を使って、3つの組み合わせの場合はできるのかな。

でも、図や表を使わないと、落ちや重なりが出てしまうと思います。

図や表を使って、3つのお菓子の組み合わせを調べましょう。

本時の学習のねらい

4種類のものから3種類を選ぶ時の組み合わせを、落ちや重なりがないように調べる方法を考えよう。

見通し

子供はこれまでに試合の組み合わせの場面などにおいて、リーグ表や図を使って順序よく場合の数をあげる方法を学習しています。本時では、4種類のものから3種類を選ぶ組み合わせについての問題を学習します。3種類の組み合わせでは、既習のリーグ表はうまく使えないことに気付かせ、その他の既習事項を用いて、3種類の組み合わせで調べる方法を見いだすようにします。

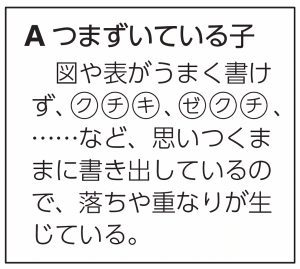

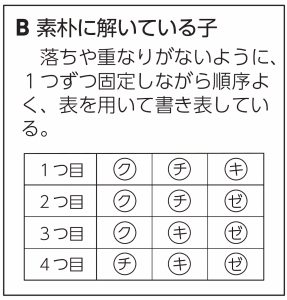

自力解決の様子

学び合いの計画

ここでは、自分なりのやり方で3種類の組み合わせを考える活動を通して、思考力や表現力を育てることをねらいとしています。

イラスト」/横井智美

『小六教育技術』2018年12月号より