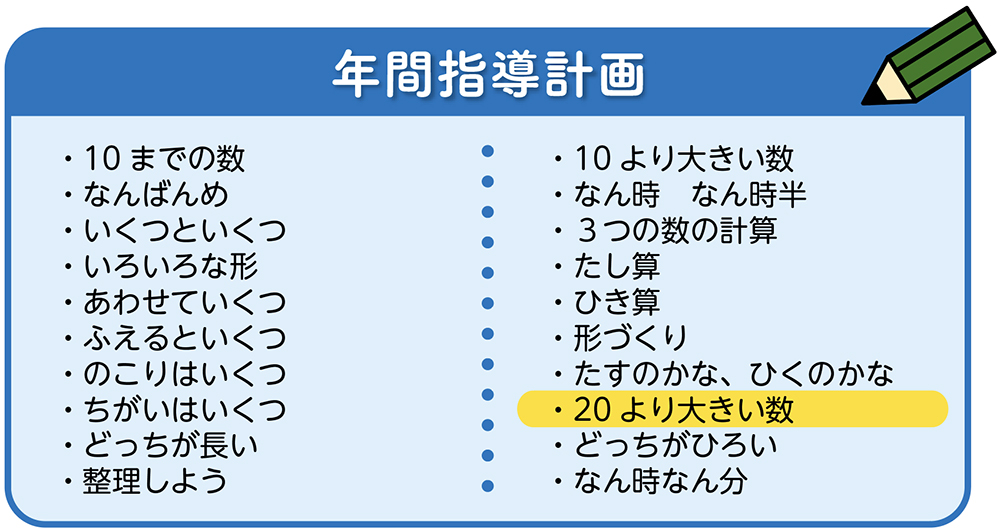

小1算数「20より大きい数」指導アイデア《数表のきまりを見付けよう》

執筆/埼玉県さいたま市立桜木小学校教諭・播元和貴

監修/国立教育政策研究所教育課程調査官・笠井健一、浦和大学教授・矢部一夫

目次

単元の展開

第1時 数のまとまりに着目し、2位数の数え方を考える。

▼

第2時 数のまとまりに着目し、2位数の唱え方と位取りの原理と記数法を考える。

▼

第3時・第4時 2位数の数え方を理解する。

▼

第5時 2位数の構成を考える。

▼

第6時 100の唱え方、読み方、書き方

▼

第7時(本時)数表を使った、数の並び方の規則性や構成の理解

▼

第8時 100までの数の系列や大小

▼

第9時 120程度までの数の唱え方や系列の理解

▼

第10時 2位数の数の構成に基付いた、30+4、34-4などの計算

▼

第11時 繰り上がりや繰り下がりのない2位数と1位数の加減計算

▼

第12時 2位数の数の構成に基付いた、30+20、50-2などの計算

▼

第13時 学習内容の生活への活用

本時のねらい

数表から数の並び方の規則性を捉え、数の規則性や構成を説明することができる。

評価規準

位の数字に着目するなどして数表の数の並び方のきまりを考え、言葉などで説明している。(思考・判断・表現)

本時の展開

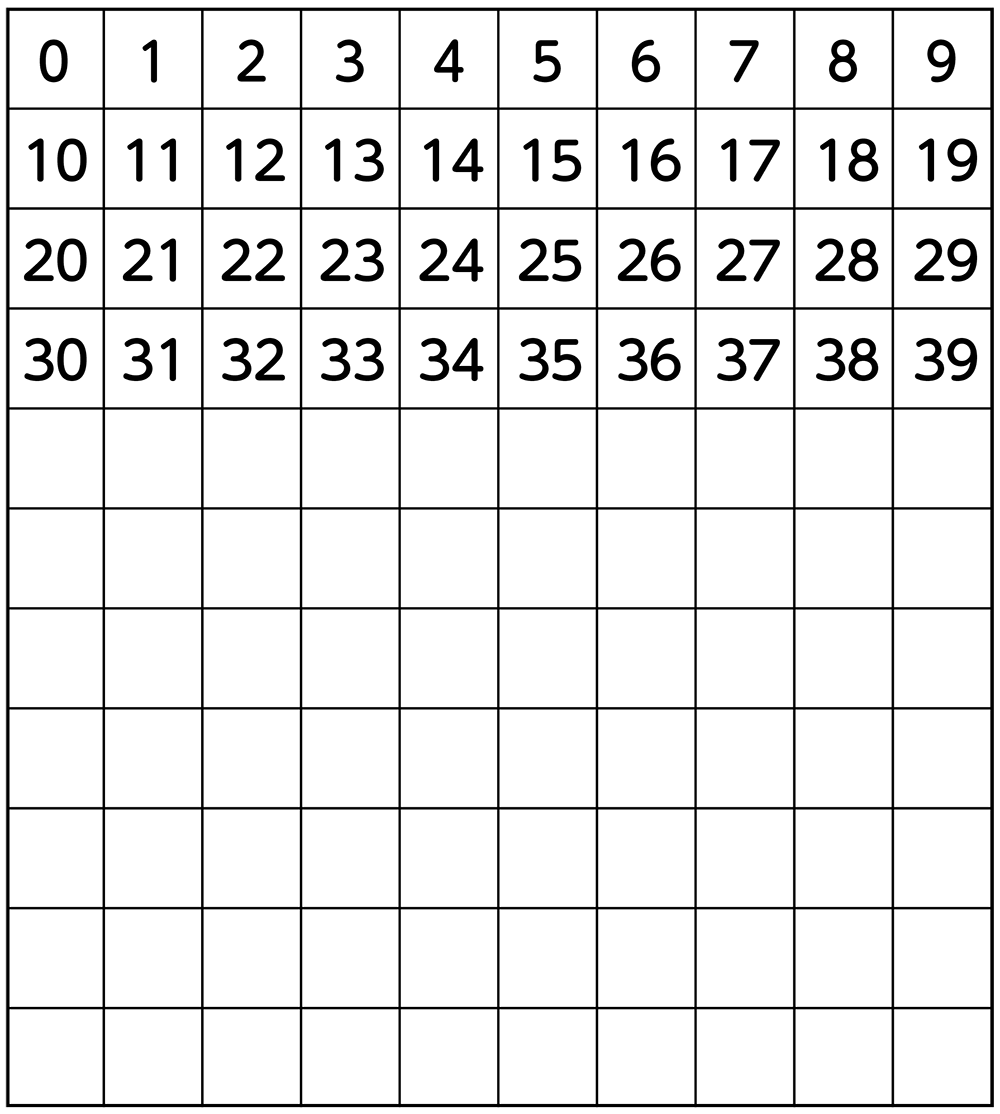

かずの ひょうの あなうめを しましょう。

※図のように、39までが書かれている表を提示する。

この表を見てください。

0から39までの数が並んでいます。

数字がきれいに並んでいます。

“きれいに”とはどういうことか、くわしく説明できますか。

一番左の列に10、20、30と、10のまとまりの数が並んでいます。

次の列の数は、一の位が全部1です。

ほかの列もそうなっています。

なるほど。だからきれいに並んでいるんですね。下のマスにも、数がありそうですね。空いているマスの「あなうめゲーム」をしましょう。40はどこに入りますか。

はい。30のマスの下です。10、20、30と並んでいるから、その下だと思います。

40は39の次だから、そのマスでいいと思います。

では、67はどこに入りますか。

ここです。一の位が7の列を見て、17、27、37……と並んでいたからです。

私はまず60のマスを見付けて、61、62……として67を見付けました。

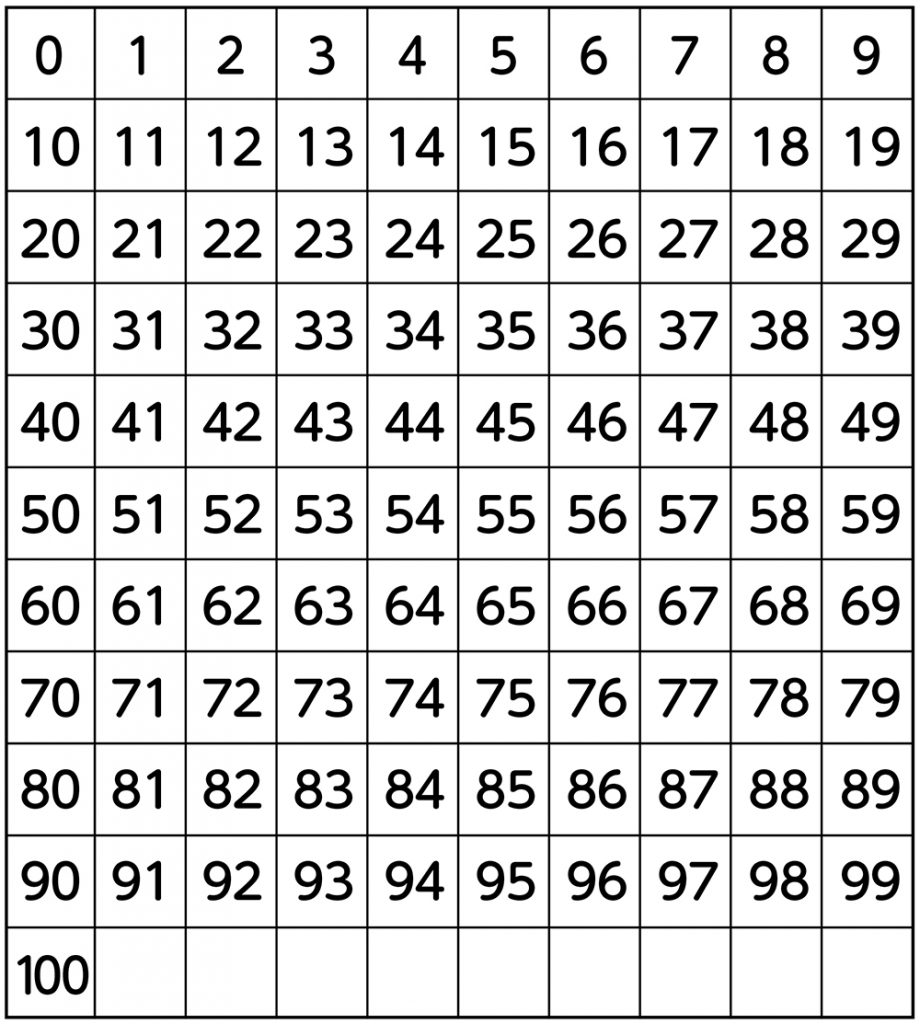

40の続きを順番に数えたのではなくて、きまりから見付けたんですね。(続きの数の表を提示して)続きの数の表は、このようになっています。

すごい。やっぱりね。

それでは、表に隠れているきまりを見付けていきましょう。

数の並び方を調べて、きまりを見付けよう。

見通し

表を縦に見ていくと、きまりが見付かるんじゃないかな。

表を横に見ていっても、きまりが見付かると思います。

表を斜めに見ても、きまりが見付かるのかなあ。

自力解決の様子

A つまずいている子

“きまり”の意味が分からなかったり、きまりが見付けられなかったりして、手が付けられない。

B 素朴に解いている子

縦や横に並んでいる数の並びを順番に見て、自分なりのきまりを見付けている。

C ねらい通り解いている子

表の数の並びを見て、十の位や一の位の数の変わり方に注目しながら、きまりをノートに書いている。

学び合いの計画

本時のねらいは「数の並び方の規則性を捉え、その規則性や構成を説明できる」ことです。

どれが一番よいきまりかを決めたり、数の並び方を暗記したりするのではなく、子供が見付けたきまりを取り上げ、検討する活動に重点を置きます。そのなかで、十の位や一の位の変化に注目しているものは必ず取り上げるようにします。

イラスト/横井智美