小1算数「かたちづくり」指導アイデア《かぞえぼうをつかって、いろいろなかたちをつくろう》

執筆/福岡県公立小学校教諭・小野祐揮

編集委員/国立教育政策研究所教育課程調査官・笠井健一、福岡教育大学教授・清水紀宏

目次

本時のねらいと評価規準

(本時の位置 3/4)

本時のねらい

ものの形に着目し、数え棒で形を構成する活動を通して、いろいろな形を作るとともに、形を作ることに関心をもつ。

評価規準

数え棒を使って、いろいろな形を作ることができる。(技能)

問題場面

かぞえぼうをつかって、かたちをつくりましょう。

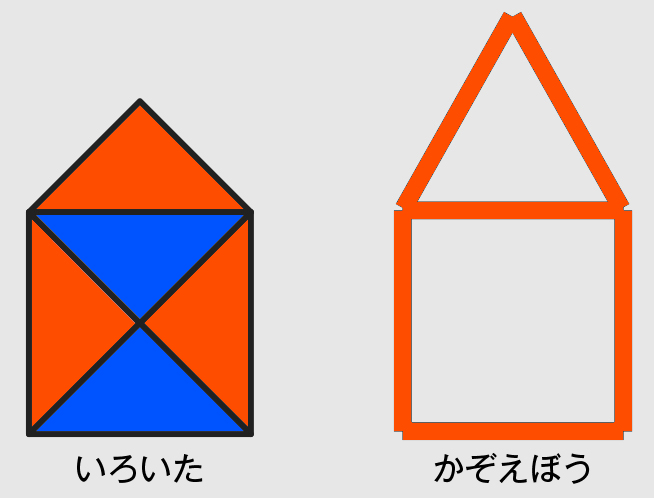

これは、どんな形でしょうか(色板で作った形)。

ロケットだ。

家みたいだ。

では、この形は?(数え棒で作った形)

これも家みたい。

2つの形を見て、違うところはどこですか。

左は色板で形ができているけれど、右は数え棒で形ができています。

形の大きさが違います。

今日は、数え棒で形を作ってみましょう。

本時の学習のねらい

かぞえぼうをつかって、いろいろなかたちをつくろう。

見通し

・数え棒をくっつける。

・数え棒を並べる。

・「さんかく」や「しかく」を作る。

数え棒で作った家の形には、どんな形が並んでいますか。

「さんかく」と「しかく」が、並んでいる。

数え棒で「さんかく」と「しかく」を作っていくと、いろいろな形が作れそうですね。

自力解決の様子

A:つまずいている子

形を構成することが、できない。

B:素朴に解いている子

提示された家の形などを、構成している。

C:ねらい通りに解いている子

形を多様に構成し、作った形を「さんかく」や「しかく」という観点から捉え、説明している。

自力解決と学び合いのポイント

イラスト/佐藤雅枝、横井智美

『小一教育技術』2019年2/3月号より