小6 国語科「鳥獣戯画」を読む 全時間の板書&指導アイデア

文部科学省教科調査官の監修のもと、小6国語科「鳥獣戯画」を読む(光村図書)の全時間の板書例、教師の発問、想定される子供の発言、1人1台端末活用のポイント等を示した授業実践例を紹介します。

監修/文部科学省教科調査官・大塚健太郎

編集委員/山梨大学大学院教授・茅野政徳

執筆/山梨県北杜市立高根東小学校・田所 愛

目次

1. 単元で身に付けたい資質・能力

本教材「『鳥獣戯画』を読む」は、12世紀につくられた絵巻物『鳥獣人物戯画』の一場面を解説した説明的文章です。

実際の絵が多く掲載されており、また筆者独自の表現や論の進め方に目が向く文章であり、目的に応じて、文章と図表などを結び付けるなどして必要な情報を見つけたり、論の進め方について考えたりする力を育むことに適した文章です。

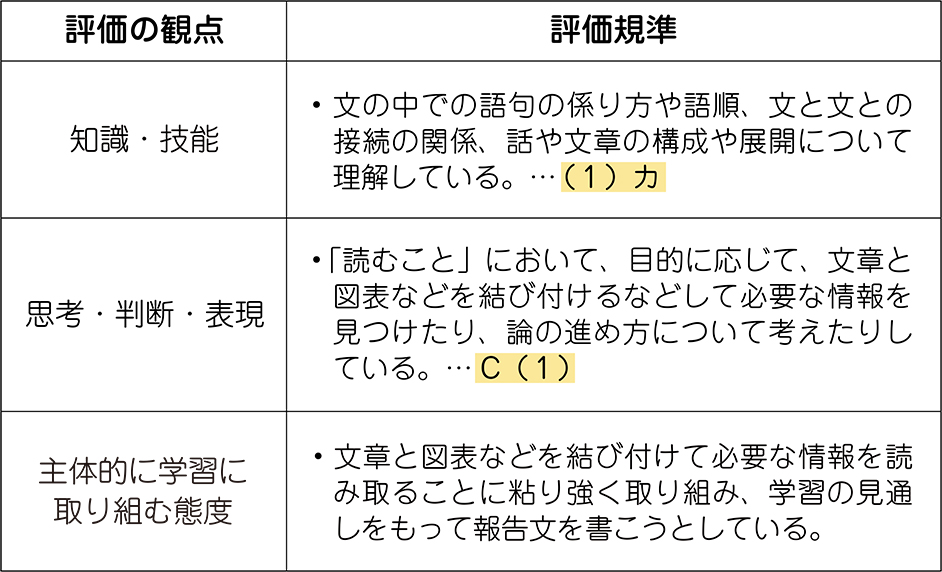

2. 単元の評価規準

3. 言語活動とその特徴

筆者の高畑勲さんは、この教材においてあえて絵を切り離して場面ごとに説明するなどその特徴的な視点や表現方法によって『鳥獣人物戯画』の価値を表現しています。

絵の見せ方だけでなく、書き出しや会話文、体言止め、呼びかけなど、読み手をひきつける表現の工夫が随所に散りばめられています。説明的文章においてこうした書かれ方には、多くの児童が初めて出会うのではないでしょうか。

本単元では、そのような筆者の表現法を捉えたうえで、学校図書館などを利用して日本文化について書かれた本を読み、よさを説明したり評価を述べたりする表現として、心に残ったところ、写真や絵の使い方で効果的だと思ったところなどについて「簡単に報告する」ための文章を書く活動を設定しました。

ここで児童が書く文章は、あくまで読むことの学習で育んだ力が発揮されることを意図した文章であることを念頭に置くことが大切ですが、カリキュラム・マネジメントの観点から、学校・学級の状況や実態に応じて、教科書の単元のように書くことの単元との関連を図るなど、柔軟に対応してほしいところです。

4. 指導のアイデア

〈主体的な学び〉

主体的な学びとは、児童自らがこの学習を学ぶことに興味・関心をもち、見通しをもって学習することだと考えます。

そこで、単元を通して学んだことを生かし、「簡単に報告する」ための文章を書くという活動を設定しました。

粘り強く学習を進める中で、文章と図表などを結び付けるなどして必要な情報を見つけたり、論の進め方について考えたりする力が身に付き、活用されることを期待しています。

〈対話的な学び〉

授業において対話をすることで、自分と共通していることや新たな見方・考え方・感じ方に気付き、自分の考えに広がりや深まりが生まれます。

例えば本単元では、導入時に示す絵について児童同士が対話する場面があります。

その対話では、絵に対するさまざまな異なる見方・考え方との出会いがあるでしょう。

自分とは異なる見方・考え方と比較したりつないだりすることで、自分の見方・考え方も広がり、学びも深まると考えます。

〈深い学び〉

本単元における深い学びの実現のために、単元の最後に「簡単に報告する」ための文章を書く活動を設定しました。

第二次で学んだことを生かし、日本文化について書かれた本を読み、よさを説明したり評価を述べたりする表現として、心に残ったところ、写真や絵の使い方で効果的だと思ったところなどについて報告する文章を書く活動に第三次で取り組みます。その活動によって学んだことを自覚し、自ら学びを深める姿を期待します。

5. 1人1台端末活用の位置付けと指導のポイント

この単元の導入として、教科書141ページにある挿絵を大型モニターに拡大掲示します。

ここでは、児童全員の興味をぐっと引きつけるため、大型モニター1台のみに視線を集中させたいと考えました。どんな様子を描いたのか、何と言っているのかなどを想像することで、児童の興味をもたせましょう。

ほかにも「鳥獣戯画」のアプリ(App Store)があります。教科書にはない場面も見られますし、絵巻物の特徴である右から左へと時間が流れていくことを味わうことができます。

読んだ本をもとに報告する文章を書く際には、図版を撮影して取り込み、活用することも可能でしょう。

6. 単元の展開(6時間扱い)

単元名: 筆者の表現の工夫をとらえよう

【主な学習活動】

・第一次(1時)

①『鳥獣戯画』や筆者について知り、 興味・関心をもって絵を読む。

・第二次(2時、3時、4時、5時)

②「『鳥獣戯画』を読む」1、2段落の文章を絵と結び付けて読み、筆者の表現の工夫に気付く。

③ ②で気付いた表現の工夫をもとに、「『鳥獣戯画』を読む」の3段落以降を読み、表現の工夫をさらにとらえ、まとめる。

④「『鳥獣戯画』を読む」において、筆者が行っている論の展開のしかたをとらえる。

⑤ 筆者が用いている絵や絵巻物に対する評価する言葉に着目し、まとめる。

・第三次(6時)

⑥ 学校図書館などを利用して日本文化について書かれた本を読み、よさを説明したり評価を述べたりする表現として心に残ったところ、写真や絵の使い方で効果的だと思ったところなどについて、「簡単に報告する」ための文章を書く。

全時間の板書例と指導アイデア

イラスト/横井智美

令和6年度からの国語科新教材を使った授業アイデア、続々公開中です!

あわせて読みたい記事一覧

・小6国語「『鳥獣戯画』を読む」指導アイデア

・小6国語「『鳥獣戯画』を読む」指導アイデア

・小6国語「『鳥獣戯画』を読む」指導アイデア

・小6国語「『鳥獣戯画』を読む」京女式板書の技術

・小6国語「『鳥獣戯画』を読む」ICT活用の授業アイデア前編

・小6国語「『鳥獣戯画』を読む」ICT活用の授業アイデア後編