小1算数「ひきざん」指導アイデア《10のまとまりを使って12-7を解こう》

執筆/福岡県公立小学校教諭・石丸こずえ

編集委員/国立教育政策研究所教育課程調査官・笠井 健一、福岡教育大学教授・清水紀宏

目次

本時のねらいと評価規準

(本時の位置 2/ 12)

本時のねらい

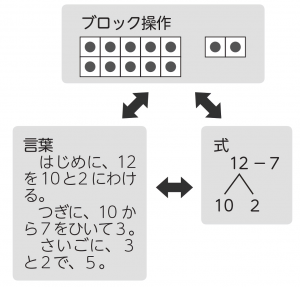

10 のまとまりに着目し、具体物の操作、言葉、式を使って考え、説明する活動を通して、減加法を理解することができる。

評価規準

減加法について理解し、それを言葉や式で表現することができる。(数学的な考え方)

問題場面

やきいもが 12 こあります。7こ たべると、なんこ のこりますか。

本時の学習のねらい

12 -7の けいさんの しかたを かんがえ、せつめいしよう。

見通し

・答えは、5になりそう(結果の見通し)。

・「10 のまとまり」から、取ればよい(方法の見通し)。

自力解決の様子とそこでの指導の手立て

A:つまずいている子

ブロック操作ができない。

または、ブロック操作を言葉で説明できない。

B:素朴に解いている子

10 から7を取ることなど、一部のブロック操作を言葉で説明する。

C:ねらい通りに解いている子

「はじめに」「次に」「最後に」のように、ブロック操作の過程を筋道立てて言葉で説明する。

ブロック操作と言葉、式を関連付けることで、減加法を理解し、正しく計算することができることをねらいます。

具体から抽象の方向だけではなく、抽象から具体の方向の関連付けも大切にしましょう。

Aの子供については、前時の学習を振り返りながら、減加法の仕組みを確実に操作できるようにしましょう。また、その核心である「10から7を引くこと」を言葉で表現するよう促しましょう。

Bの子供については、問題文に10という数がないことを知らせ、10のまとまりがどのようにできたか、答えの5がどのようにできたかを問い、言葉で説明させましょう。

全体発表とそれぞれの考えの関連付け

12 -7の計算をブロックを使って、答えを出してみましょう(ブロックの操作をする)。

イラスト/佐藤雅枝 横井智美

『小一教育技術』2018年12月号より