小6体育「ボール運動(ネット型)」指導アイデア

執筆/福岡県公立小学校教諭・神谷翔貴、福岡県公立小学校教諭・中野優介

編集委員/国立教育政策研究所教育課程調査官・塩見英樹、福岡県公立小学校校長・小椎葉義明、福岡県公立小学校教頭・沖村亨

目次

授業づくりのポイント

高学年のボール運動では、中学年のゲームの学習を踏まえ、集団対集団の攻防によって競争する楽しさや喜びを味わい、ボール操作とボールを持たないときの動きによって、簡易化されたゲームをすることをねらいとしています。本単元は、ソフトバレーボールを基にした簡易化されたゲームです。

「いかにボールを自分のコートに落とさせないようにするか」と、「いかに相手のコートにボールを落とすか」という2つの特性があり、これが、楽しさを生み出しています。これらを大切にしながらルールを工夫することで、みんなが楽しさを味わうことができる学習になります。

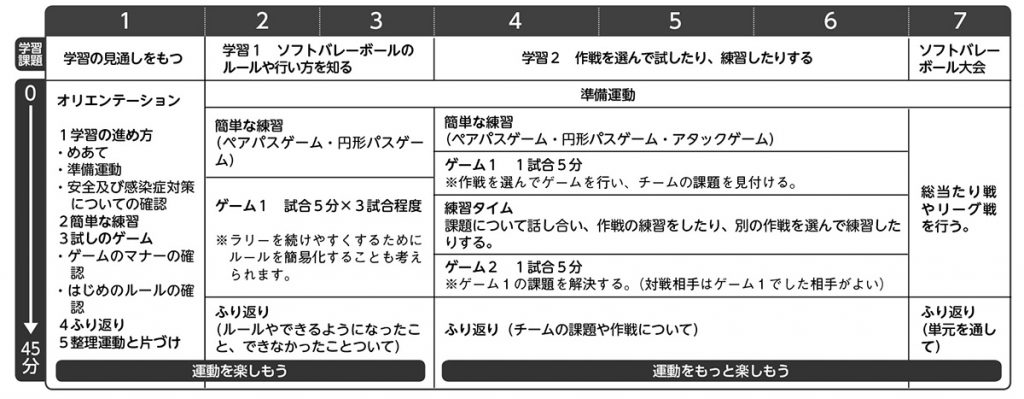

単元計画(例)

楽しむ① ソフトバレーボールのルールを知り、ラリーを続けて楽しもう

ネット型のボール運動では、ラリーが続くことで楽しさが生まれるとともに、運動量の確保にもつながります。そのため、ラリーが持続できるようにルールを工夫することが必要です。

【学習1】では、「ゲームのルールを覚え、慣れること」と「ラリーを続けること」に重点を置いて学習を進めていくことで、子供の「もっとしたい!」という気持ちを高めましょう。

【学習1】簡単なルールや行い方を知り、ゲームを楽しもう

簡単な練習

毎時間のはじめに行うことで、ゲームに必要な技能を楽しみながら身に付けることができます。

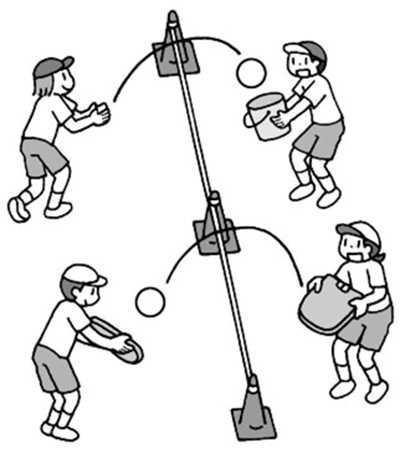

ペアパスゲーム

ペアでパスをし、1分間で何回できたかを競います。バケツを使うとボールの落下点に入る練習になります。ビート板を使うと、弾く面積が広がり、安定してボールを返すことができます。

円形パスゲーム

イラスト/たなかあさこ、横井智美

『教育技術 小五小六』2021年12/1月号より