冬休みに日本の食文化を学ぼう!

お正月は、家族や友人との絆を紡ぐチャンス。そこで、冬休みに入る前にできる指導を、学級活動を中心に考えてみましょう。

執筆/東京都公立小学校教諭・吉井貴彦

目次

お正月は家族で団欒を

お正月は、人と人の絆を深める共食の文化を伝える貴重な機会です。団欒の「欒」の字には、糸と糸の字の間に「言」があり、言葉という糸を通して、豊かな関係を紡いでいく意味が込められています。

また、下の「木」は「ムクロジ」という羽子板の羽にも使用されている木に由来し、病気にならない縁起がよい木とされています。この「欒」の字の如く、お正月は、家族や友人との絆を紡ぐチャンスです。そこで、冬休みに入る前にできる指導を、学級活動を中心に考えてみましょう。

お正月の食文化を再確認

冬休みに見られる日本の食文化を紹介します。地域の特色があり、内容や時期が違うため、それを授業で扱ったり、調べたりすると楽しいです。

年越しそば

縁起物で健康にもいいそばは、ハレの日に食べるものとして親しまれています。

☆意味☆

- 寿命を延ばし、家運を伸ばす。

- 1年の苦労や厄災を断ち切って新年を迎える。

お節料理

弥生時代に中国から日本に伝わったといわれています。品数は20〜30種類あり、そのひとつひとつに意味が込められています。また、重箱の段にも意味があります。

☆意味☆

- 1年間の収穫を祈り、神様にお供えする。

- 重箱は「幸せを重ねる」という意味。

鏡餅

餅が丸いのは、心臓、丸い鏡である神鏡、収穫に欠かせない太陽を表すなどの諸説があります。

☆意味☆

- その年の豊作を祈願し、新しい門出を祝う。

- ふたつ重ねるのは、福徳が重なって縁起がよい意味。

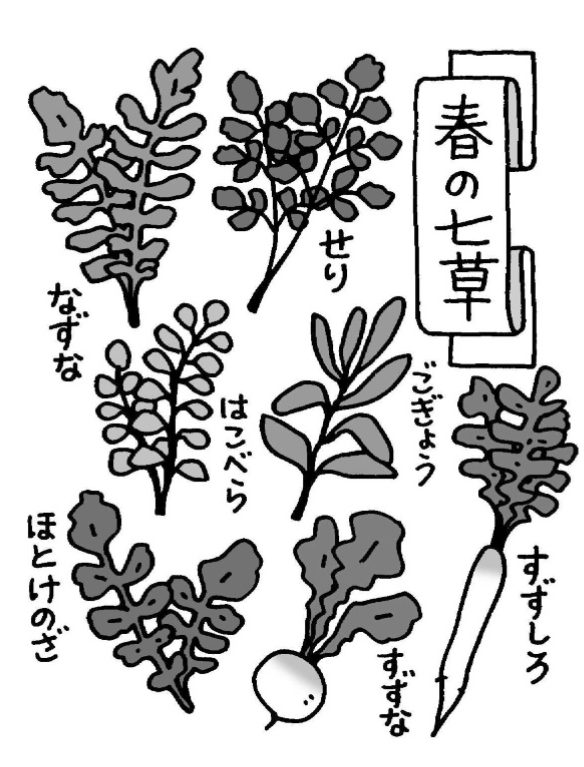

春の七草粥

お正月の暴飲暴食で疲れた胃腸を労り、冬に不足しがちなビタミンも補えるという理にかなったお粥です。

☆意味☆

- 1月7日の人日(じんじつ)の節句の行事食。

- その日の朝に「春の七草」が入ったお粥を食べると、1年間を無病息災で過ごせる。

♪春の七草の覚え方♪

五・七・五・七・七のリズムで覚えやすい。

せり、なずな/ごぎょう、はこべら/ほとけのざ/すずな、すずしろ/春の七草