小4算数「小数のかけ算とわり算」指導アイデア《小数×整数の筆算のしかた》

執筆/富山県富山市立保内小学校教諭・高井慈美

監修/文部科学省教科調査官・笠井健一、前・富山県南砺市立福光東部小学校校長・中川愼一

目次

単元の展開

第1時 数の構成やかけ算の性質に着目し、小数×1けたの数(0.2×7など)の計算のしかたを考える。

▼

第2時 数の構成やかけ算の性質を基にして、小数×1けたの数(2.3×7など)の立式とその計算の意味について考える。

▼

第3時(本時)前時で学習した小数×1けたの数の計算の意味や整数×整数の筆算のしかたを基にして、小数×1けたの数の筆算(2.3×7など)のしかたについて考える。

▼

第4時 小数×2けたの数の筆算(2.7×12など)のしかたを理解し、その計算ができるようになる。

▼

第5時 小数の範囲を広げて、[MATH]\(\frac{1}{100}\)[/MATH]の計算(2.38×4など)や積に空位のある計算(4.05×36など)の筆算ができるようになる。

▼

第6時 数の構成に着目し、小数÷1けたの数の計算(0.6÷3など)のしかたを考える。

▼

第7時 小数÷1けたの数(7.2÷3など)の立式と、その計算の意味について考える。

▼

第8時 小数÷1けたの数の計算の意味や整数÷整数の筆算のしかたを基にして、小数÷1けたの数の筆算(7.2÷3など、一の位に商あり、あまりなし)のしかたについて考える。

▼

第9時 小数÷1けたの数の範囲を「一の位に商が立たない場合(4.9÷7、4.92÷6など)」に広げて、筆算のしかたを理解し、その計算ができるようになる。

▼

第10時 小数÷2けたの数の筆算(64.8÷36、7.74÷43など)のしかたを理解し、その計算ができるようになる。

▼

第11時 あまりがある場合の小数÷整数の筆算(13.6÷3など)の筆算について考える。

▼

第12時 小数÷整数(15.6÷8など)で割り進みをするときの筆算のしかたを理解し、その計算ができるようになる。

▼

第13時 整数÷整数(2÷3など)で割り進み、割り切れない場合の商の概数処理について理解する。

▼

第14時 小数が何倍かを表すのに用いられることを、倍の計算を基に考える。

▼

第15時 学習内容の定着を確認し、理解を確実にする。

本時のねらい【小数×整数(2.3×7)の立式と計算のしかたについて学習した後】

計算の意味や整数×整数の筆算を基にして、[MATH]\(\frac{1}{10}\)[/MATH]の位までの小数×整数(2.3×7)の筆算のしかたについて考える。

評価規準

小数に整数を掛ける筆算のしかたについて、計算の意味や整数の筆算のしかたなどと関連付けて考えている。(思考・判断・表現)

本時の展開

リボンを1人に2.3mずつ配ります。このリボンを7人に配るには、リボンは何mいりますか。

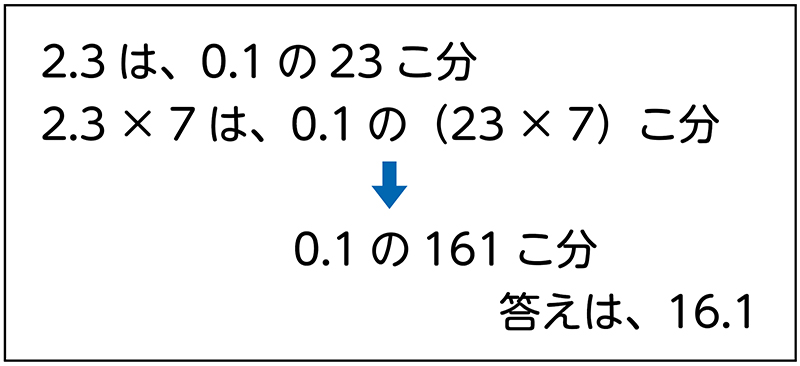

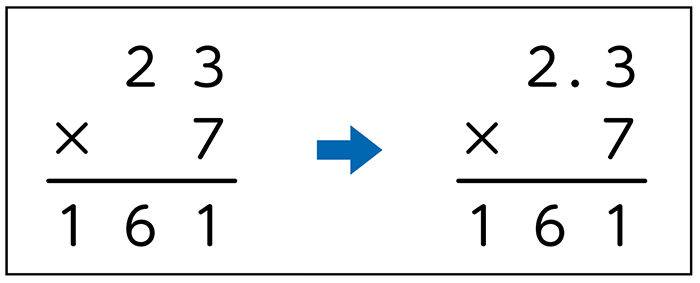

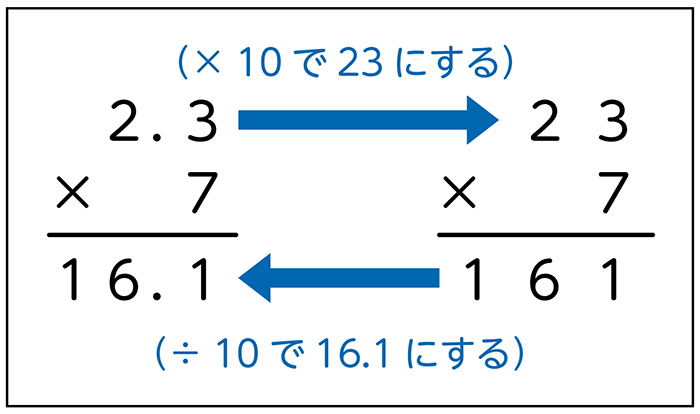

前の時間は、この問題についてみんなで考えて、式は2.3×7になることが分かりました。そして、0.1のいくつ分と見て考えれば、2.3は0.1の23個分だから、2.3×7は0.1の(23×7)個分になるので、23×7=161で、答えは16.1mになるということを考えました。

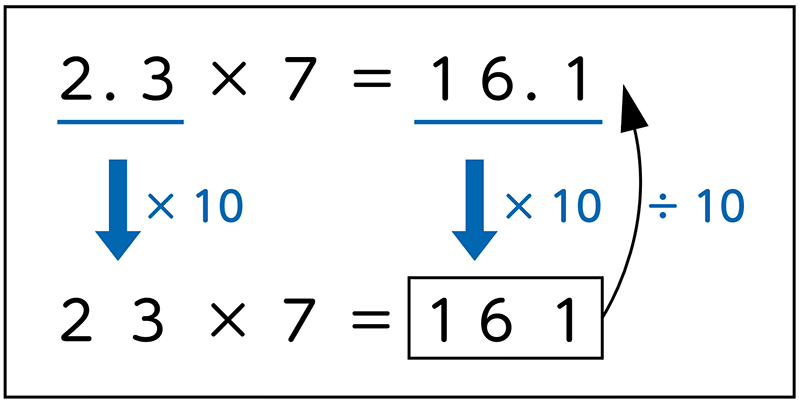

また、2.3を10倍して23×7の計算をすると161なので、その161を10で割ると答えの16.1が求められるということも考え出しました。

ところで、前の時間に学んだこれらのことを生かして、2.3×7の筆算ではできないでしょうか。

答えが16.1と分かっているので、筆算ができるはずです。

前の時間の学習を基にしたら、筆算はできるのではないかな……。

0.1のいくつ分かと見て考えれば、2.3は0.1が23個分だから、23×7で考えるといいと思います。だから、23×7の筆算が使えると思います。

2.3×7は、23×7に似ています。23×7の筆算ならできるので、掛けられる数の2.3を10倍して計算して、積を10で割る方法を使えば、考えていけそうです。

整数の筆算をうまく使えば、小数の筆算ができると思います。

それでは、整数×整数の筆算のしかたを基にして、小数のかけ算の筆算について考えていきましょう。

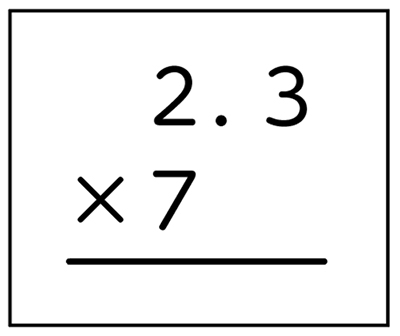

整数の筆算を基にして、2.3×7(小数×整数)の筆算のしかたを考えよう。

見通し

0.1がいくつ分かを考えると、計算できそうだよ。(方法の見通し)

小数を10倍して整数に直し筆算すると、計算できそうね。(方法の見通し)

整数で計算した答えと、小数のかけ算の答えを比べて考えよう。(結果の見通し)

自力解決の様子

A つまずいている子

筆算の形式に置くときに、小数のたし算・ひき算の影響から位をそろえて、一の位の2の下に7を書いてうまくいかない。

B 素朴に解いている子

整数の筆算と同じ手順で計算をしている。小数点の扱いにとまどっている。

C ねらい通り解いている子

整数の筆算と同じ形式・同じ手順で計算し、数のしくみやかけ算の性質とつなげて、筆算のしかたを考えている。

学び合いの計画

この単元では、既習事項である小数のしくみ(数の構成)や整数のかけ算・わり算の性質を生かして、小数のかけ算・わり算の筆算のしかたを考えていきます。本時では、子供たちが、既習の整数×整数の筆算の方法を基にして、小数×整数(1けた)の筆算をつくり出すことをねらっています。

イラスト/横井智美