小5国語「俳句・短歌を作ろう」指導アイデア

教材名/「俳句・短歌を作ろう」(教育出版 五年下)

領域/書くこと

執筆/沖縄県公立小学校教諭・平良早美

編集委員/文部科学省 教科調査官・菊池英慈、那覇教育事務所指導主事・上里 亮

目次

単元で付けたい資質・能力

①言語活動とその特徴

本単元では、自分が感じたことや想像したことを基に、「俳句や短歌を作り、味わう」という言語活動を位置付けます。俳句や短歌は、四季の移り変わりや、暮らしの中から生まれた日本独特の短い定型詩です。七五調を中心とする言葉の調子やリズムに親しみ、創作することにより、凝縮した表現で捉える面白さや楽しさを味わうことができます。

単元の最後に「子ども句会」を設定し、友達と俳句を交流し、互いに評価し合うことで、俳句の楽しさを実感させ、また、作品を創作してみたいという意欲につなげていくようにします。

②言語活動を通して付ける資質・能力

自分が感じたことや創造したことを表すための言葉を選び、表現の効果などについて確かめたり工夫したりする力を育成します。

③指導のポイント

・いきなり作品を鑑賞したり、創作したりするのではなく、教科書に載っている作品の一部を自分の言葉で表現する活動を通して、言葉を吟味し、短く表現することの面白さを味わわせていきます。また、教科書の俳句と自分の作品を比べることで、「季語」や「比喩・擬人法」「擬音語・擬態語」「色彩語」等、俳句の表現の特徴について話し合っていきます。

・俳句を作る際は、季語から作るのではなく、「秋の思い出」をテーマに短い文を書かせ、そこから五七五に短くまとめたり、「秋の季語」と組み合わせしたりしながら言葉を吟味させていきます。

・「子ども句会」では、友達と自分の作品を交流することで、俳句をよんだり選んだりする視点(気持ち、様子、言葉)を広げることができ、俳句や短歌をまた作ってみたいという意欲を育てていきます。

指導事項:B書くこと(1)アオ

伝国(1)イ(カ)

言語活動:イ

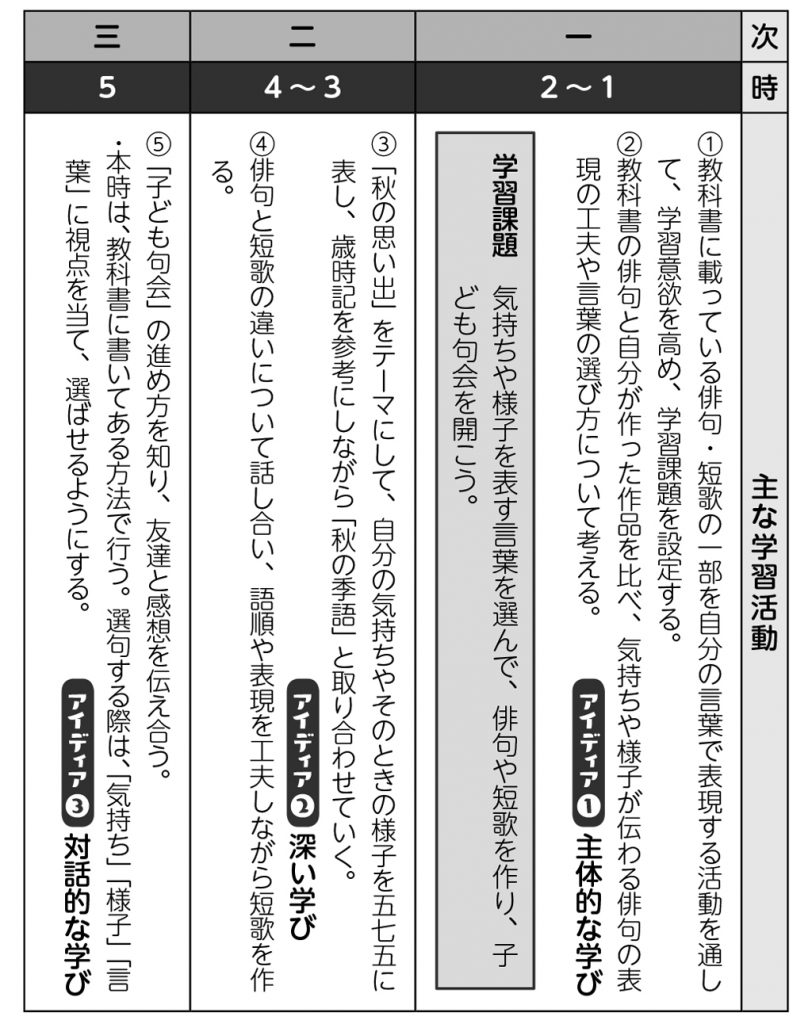

単元の展開(5時間扱い)

アイディア① 「穴うめ俳句・短歌」で、言葉を短く表現することの楽しさを味わおう

教科書に載っている作品の一部を自分の言葉で表現する活動を通して、俳句と短歌の面白を実感させていきます。

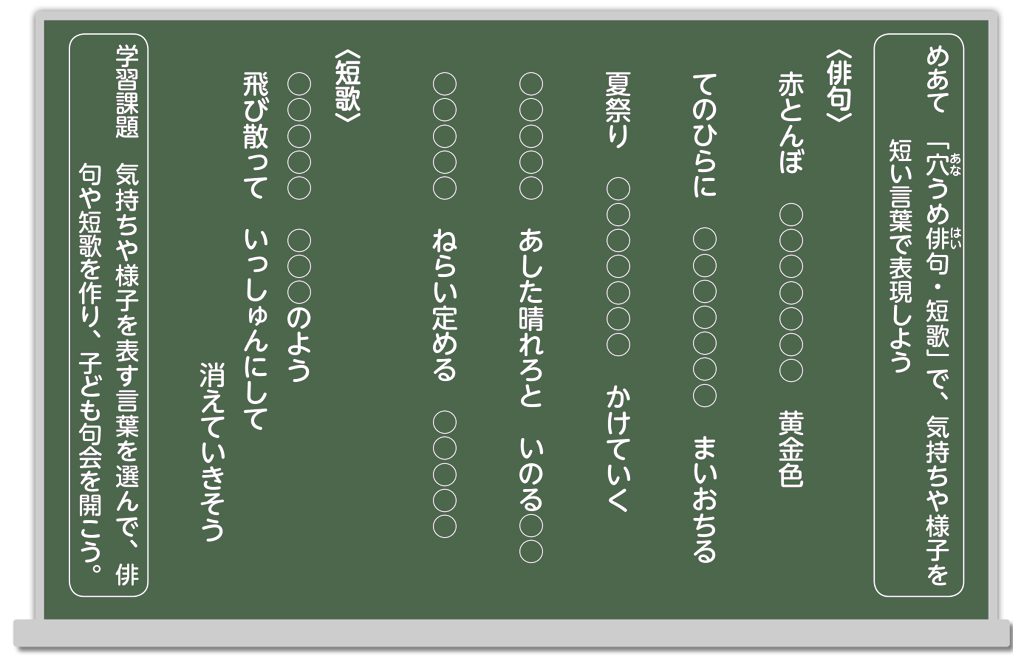

第1時板書例

第1時の導入では、教科書を見せずに、「穴うめ俳句・短歌」に挑戦します。穴埋めにすることで、気持ちや様子が想像しやすくなり、楽しく俳句や短歌の創作に取り組むことができます。穴埋めにする言葉は、最初は七文字から始め、徐々に穴埋めする文字数を増やしていきます。活動の前に、教師が考えた作品例を提示するとさらにイメージが広がり、子供の創作意欲を高めることができます。言葉を選び、吟味する活動の中で、言葉の調子やリズム、短く表現する表現することの面白さに気付き、学習課題へとつなげます。

教科書のモデルの句と自分の作品を比べることで、「季語」や「比喩・擬人法」「擬音語・擬態語」「色彩語」等、俳句の表現の特徴について捉えさせます。

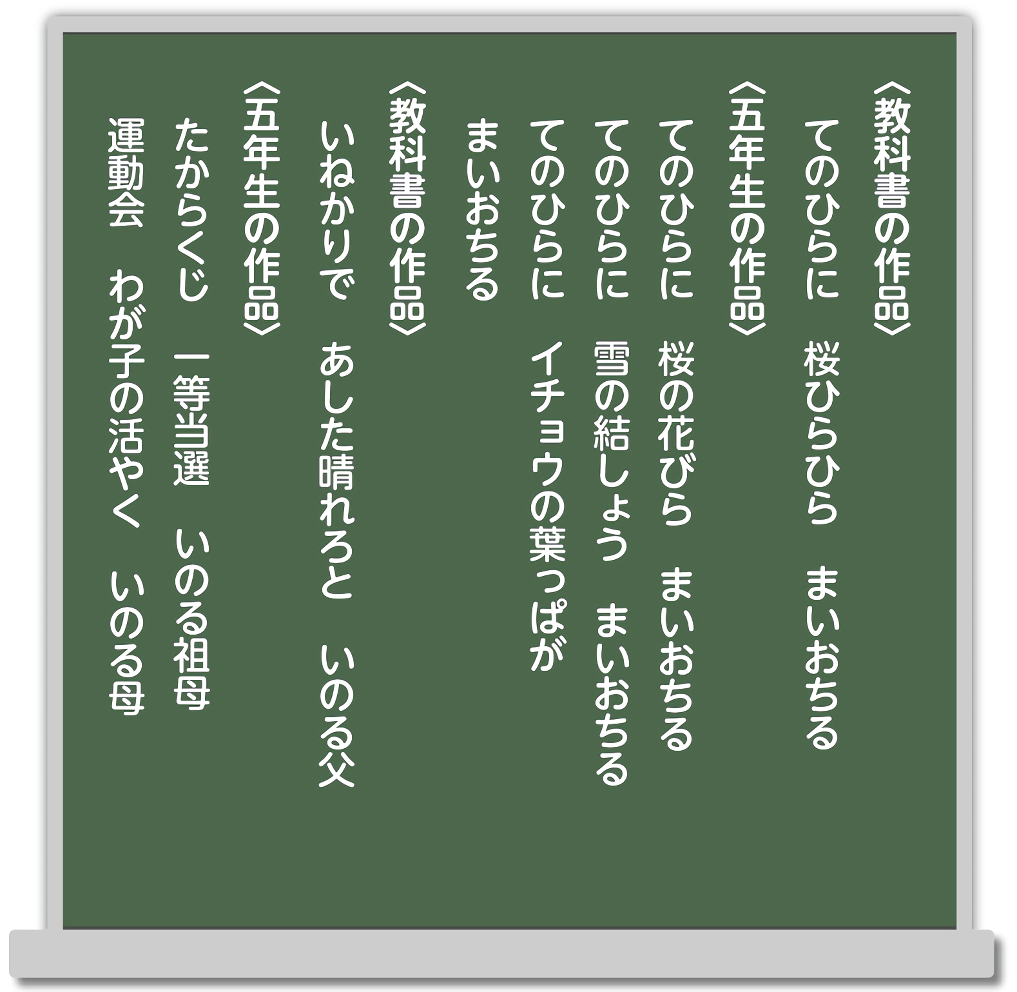

第2時板書例

〈俳句の表現の特徴〉

〇 五七五の十七音で表す。小さい「ゃ、ゅ、ょ」は上の文字に付けて一音とするが、小さい「っ」はそのまま一音で数える。

〇 「季語」は二回使わない。

〇 「うれしい」「たのしい」「きれいだ」など、直接的な感情を表す表現は避ける。

〇 比喩や擬人法、擬音語・擬態語、色彩語などの表現を工夫する。

〇 最後を名詞で止めると、俳句のリズムがよくなる。(体言止め)

「ひらひら」という表現のほうが、舞い落ちる様子がよくわかるね。

「雪の結しょう」を、「白」を使った言葉で表現できないかな。

もっと違う言葉で表現できないか、調べてみようかな。

子供の作品は、表現方法が比べやすい句を教師が事前に選んでおきます。「や」「かな」「けり」などの「切れ字」を入れた作品も提示すると、俳句表現の特徴がより捉えやすくなり、次時の創作活動へつながります。

アイディア② 表現や技法を工夫しながら、秋の俳句を作ろう

秋は、一年のうちで過ごしやすく、お月見や紅葉など色彩豊かな自然の美しさを感じることができ、読書やスポーツ等、子供たちにとっても楽しい思い出がたくさんできる季節です。

そんな秋の思い出を短い文に書き、その時の様子を五感(視覚、聴覚、嗅覚、味覚、触覚)や感じたことから思い出し、季語と組み合わせていきます。

ワークシート例①

イラスト/和久田容代

『小五教育技術』2018年11月号より