小2生活「みんなで つかう まちの しせつ」指導アイデア

文部科学省教科調査官の監修による、小2生活科の授業案です。1人1台端末を活用した活動のアイデアも紹介します。今回は「みんなで つかう まちの しせつ」の単元を扱います。

執筆/ 大阪府公立小学校教諭・竹上由希子

編集委員/文部科学省教科調査官・齋藤博伸

大阪府公立小学校校長・前谷さき子

目次

年間指導計画

| 4月 | 春だ 今日から 2年生 |

| 5月 | 大きく なあれ! わたしの 野さい! |

| 6月 | どきどき わくわく まちたんけん |

| 7月 | 生きものと なかよし |

| 8月 | 大きく なあれ! わたしの 野さい!2 |

| 9月 | うごく うごく わたしの おもちゃ |

| 10月 | 冬野さいを そだてよう |

| 11月 | もっと なかよし まちたんけん |

| 12月 | つながる 広がる わたしの 生活 |

| 1月 | みんなで つかう まちの しせつ |

| 2月 | 大きく なった わたしたち |

| 3月 | ありがとうを とどけよう |

単元目標

身近な公共物や公共施設を利用する活動を通して、身の回りにはみんなで使うものがあることやそれらを支えている人々がいることなどが分かるとともに、それらを大切に、ルールやマナーを守って正しく利用することができる。

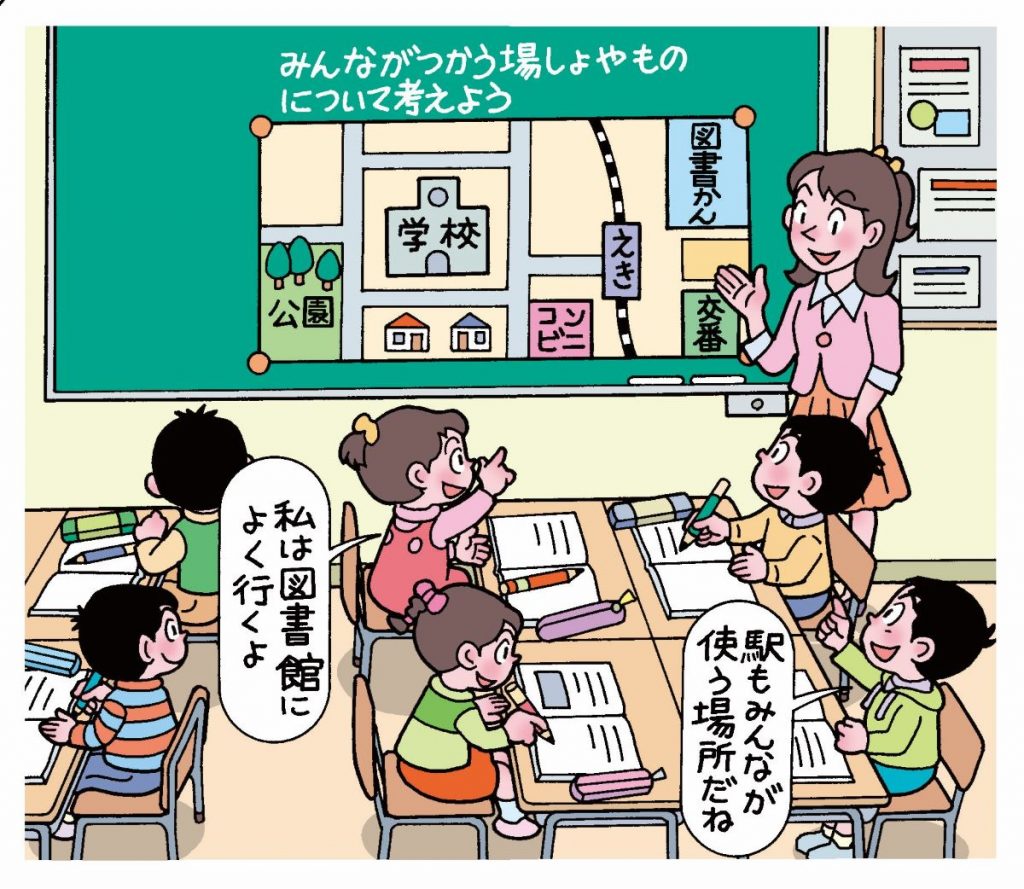

学校のように、町の中でみんなが使ってる場所、使える場所はどこかな

〇〇公園でよく遊んでいるよ

駅もみんなが使っている場所だね

図書館はよく行くかな

交番も誰でも使えるんじゃないかな

学習の流れ(全8時間)

【小単元1】みんながつかう場しょやものについて考えよう[1時]

学校を中心にイメージマップを書いたり、いくつかの施設や場所を写真で提示したりして、子供が様々な公共物や公共施設を思い起こせるようにしましょう。子供が放課後によく遊んでいる場所やおうちの人と行く場所などについて考えられるようにするとよいでしょう。

様々な公共物や公共施設に着目して、みんなでもっと知りたいことややりたいことを話し合い、見学したり利用したりする公共施設を決定します。

公共物

地域や公園にあるベンチ、遊具、水飲み場、トイレ、ゴミ箱、図書館の本、博物館の展示物、乗り物、道路標識、掲示板、掲示物 など

公共施設

公園、児童館、集会所、公民館、図書館、博物館、美術館、駅、バスターミナル、防災倉庫、避難所 など

公共施設を見学したり利用したりするためには、教員だけの引率だけでなく、早い段階で保護者に声をかけて、協力してもらうとよいでしょう。

評価規準

知識・技能:地域には様々な公共施設があり、それぞれの施設にあるものや、そこでできることに気付いている。

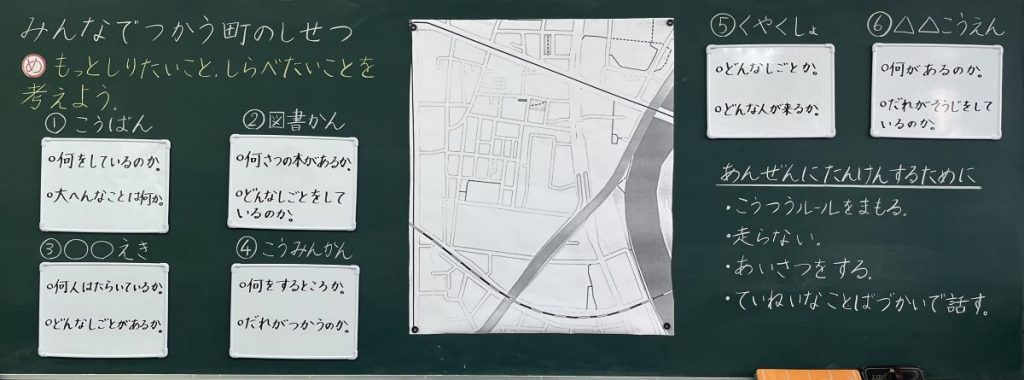

【小単元2】みんながつかう場しょへ行ってみよう[2~4時]

前時で決めた行ってみたい公共施設について、もっと知りたいことや聞いてみたいことをグループごとにまとめて、何を見学しに行くのかという視点がもてるようにします。また、その施設にあるものや体験できること、施設で働く人がどんな思いで働いているのかもインタビューに入れるように指導します。

グループごとの話合いの後は、他のグループで出た意見を聞いて、付け加えたいことがあれば、追記するようにします。

公共施設を利用するにあたってのルールやマナー、そこへ行くまでの交通ルールなども指導しておくことが大切です。

イラスト/高橋正輝