展開の発問づくり~「ごんぎつね」を例に~【主体的な学びを生み出す 国語科「発問の極意」#2】

子どもたちが自ら学び考える授業をつくるために、教師はどのような発問をしたらよいのでしょうか? 国語指導の達人、筑波大学附属小学校の白坂洋一先生が、発問づくりの極意を全3回の連載で紹介します。第2回目は、授業の展開場面における発問づくりについて解説します。

執筆/筑波大学附属小学校教諭・白坂洋一

しらさかよういち 鹿児島県出身。鹿児島県公立小学校教諭を経て、現職。学校図書国語教科書編集委員。『例解学習漢字辞典[第九版]』(小学館)編集委員。著書に『子どもを読書好きにするために親ができること』(小学館)『子どもの思考が動き出す 国語授業4つの発問 』(東洋館出版)など多数。

目次

子どもの問いを引き出す「誘発発問」

前回は、単元導入時における発問として「この物語で、たった1文だけ残すとしたら?」と、その有効性を紹介しました。単元導入時において、学習の方向性を示すこの発問を私は「きっかけ発問」と呼んでいます。

今回は単元における展開場面の発問として、「誘発発問」を紹介します。この発問を私は「子どもの問いを引き出す発問」として位置づけています。教材にある言葉を問い化し、思考する必然性をつくり出すことによって、子どもの問いを引き出していくのです。また、子どもが学習に自然と入っていけるように誘うとともに、子どもたちの追求心をじわじわと高め、思考を練り上げる状態をつくっていきます。

前回同様、物語「ごんぎつね」を例に紹介します。単元展開における誘発発問が

「ごんがうたれる悲しい結末になった原因は、いたずらか、ひとりぼっちか?」

です。

「教材分析シート」で教材の概観をとらえる

では、どうしてこの発問が、子どもの問いを引き出すことになるのか。

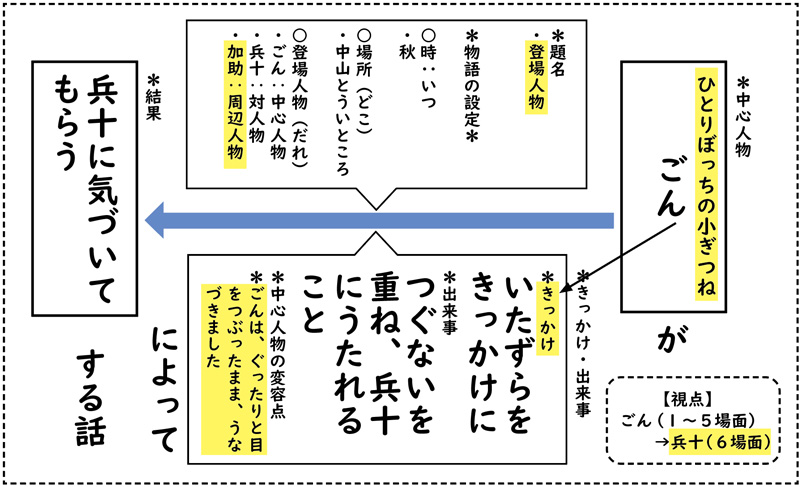

まず、教材研究の視点から考えていきます。次の図を見てください。

これは私が教材分析をする際に使用している「教材分析シート」です。これまでの先行実践・研究などをもとに分析の観点を1枚のシートにまとめています。シート化することで、一目で教材全体をとらえることもできますし、詳しくとらえることもできます。教材分析シートは他の物語の教材でも使用することができます。

実際に授業づくりをする際、先生方が特に難しさを感じるのが、この教材分析を授業の具体として学習活動や発問づくり、板書等にどう生かしていくかという部分でしょう。これはよくご質問を受ける内容でもあります。

そこで、教材分析シートで着目していただきたいところがあります。黄色のマーカーで色付けした部分です。教材分析を通して、授業づくりをする際の目のつけどころを表しています。

例えば、「視点」ですが、語り手の「わたし」は、1~5の場面では、ごんに寄り添っていますが、最後の6の場面では、視点が兵十に変わります。視点が変わることで、読者は初めて兵十の思いに触れることになり、ごんと兵十のすれ違いの大きさをとらえることができるのです。ごんにとっては、自分と同じひとりぼっちの兵十であり、つぐないの対象でした。しかし、兵十から見ると、ごんは、うなぎを盗んだぬすとぎつねにすぎなかったのです。そこに、ごんと兵十の二人の距離の深い溝が見受けられるのです。また、視点の転換があることで、ごんを撃った兵十の内面的な悔恨の大きさが伝わってきます。つまり、そこからごんと兵十の、二重の悲劇性が見出せるのです。この視点の転換によって、中心人物がごんから兵十へ変わったととらえる子どもたちも少なくありません。

教材分析での目のつけどころが、授業づくりの勘どころになるのです。

分析シートをもとに、今度は、ここで紹介する発問「ごんがうたれる悲しい結末になった原因は、いたずらか、ひとりぼっちか?」にかかわる部分に目を向けてみます。

物語の展開や中心人物の変容のもととなるものを「伏線」といいます。中心人物の特徴というと分かりやすいでしょうか。「ごんぎつね」の中心人物は「ごん」です。物語の冒頭部分では、次のように書かれています。

ごんは、ひとりぼっちの小ぎつねで、しだのいっぱいしげった森の中に、あなをほって住んでいました。

「ひとりぼっちの小ぎつね」と書かれています。「ひとりぼっち」であること、そして、気をつけていただきたいのが、「子ども」ではなく、「小さい」きつねだということです。この叙述からは、「ごん」はシダが多く茂るような森の中の穴に「ひとり」で住んでいたということが分かります。

また、ここだけでなく3場面には次のような叙述があります。

「おれと同じ、ひとりぼっちの兵十か。」

こちらの物置の後ろから見ていたごんは、そう思いました。

「おれと同じ」という部分に「ごん」が、自分と「兵十」とを重ねながら一方的に思いを寄せていっていることが分かります。

分析シートの「きっかけ」部分をご覧ください。ごんのつぐないが、「いたずら」をきっかけに始まっていることが分かります。ごんは、村へ出てきてはいたずらを繰り返しています。畑へ入っていもをほり散らかしたり、菜種がらのほしてあるのへ火をつけたり、百姓家のうら手につるしてあるとんがらしをむしり取っていったりと、その内容は、村人の生活にまでも影響を与えるようなひどいいたずらです。いたずらが悲しい結末の要因となっていることは否めません。

しかし、4場面と5場面では、「月のいい晩」に、ごんは、兵十と加助が話しているところに出くわします。そして、そこでの二人の会話に耳を傾けます。この場面でごんは、兵十のかげぼうしをふみふみ、ついていっています。そこに描かれているごんの様子からは、兵十に対する思いを強くしている心情をとらえることができます。二人の会話の中で、加助が栗や松たけを持ってくるのは「神様」ではないかという発言をします。それに対して、兵十は「そうかなあ。」と言いつつも、「毎日、神様にお礼を言うがいいよ」という加助の発言に対して、「うん」と受け入れます。それを見た「ごん」は次のように思います。

「おれが、くりや松たけを持っていってやるのに、そのおれにはお礼を言わないで、神様にお礼を言うんじゃあ、おれは、引き合わないなあ」。

そうして6の場面では、「その明くる日」として、ごんは兵十のうちへ出かけ、そして、うら口から、こっそり中へ入っていくことになります。

1場面で語られている「ひとりぼっち」が、3場面では「おれと同じ」と兵十と自分とを重ねることになって、つぐないが始まります。そして、4・5場面では二人の会話を耳にすることで、「引き合わない」という思いになり、それが6場面で悲しい結末を生んだことになります。

こうして「伏線:ひとりぼっち」に着目して分析シートを概観すると、「きっかけ」「出来事」「結末」とも関連づいてくることを分かっていただけたかと思います。