授業支援のクラウドアプリで学びをもっと深めるには【タブレットで変わる授業デザイン】#4

1人1台端末で授業支援のクラウドアプリ(ロイロノート、MetaMoji Note、Classroomなど)を活用し、学びを深める授業を紹介します。今回は小6国語の図書推薦カードを書くことをゴールにした授業、小5図画工作の自分たちの作品を鑑賞し、よさや気付きをカードに書くという授業です。

執筆/熊本県公立小学校教諭・西尾 環

目次

01 デジタルカードで本の紹介

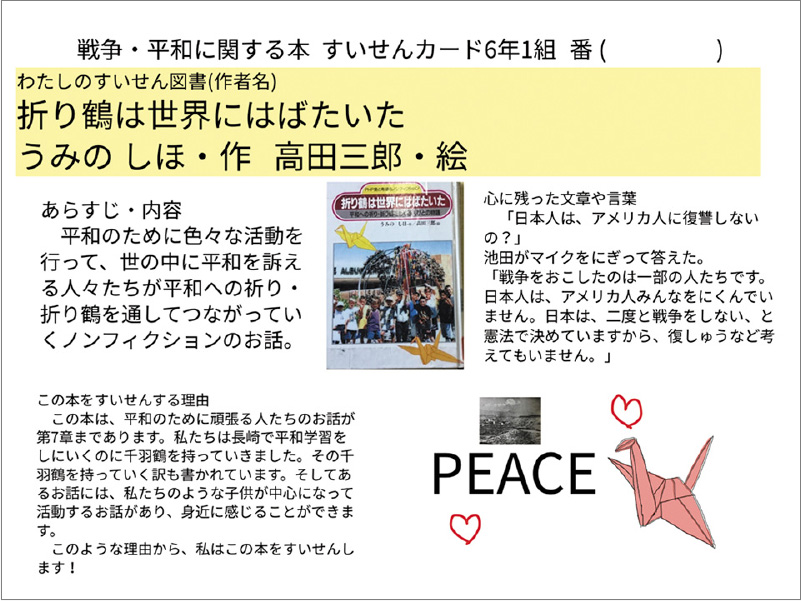

6年国語 「関連する本を読んで推せんしよう~ヒロシマのうた~」

戦争や平和に関する本を自分で選んで読み、その本のよさを他者に伝えるために、1枚のカードに書いてまとめます。その過程で、戦争の悲惨さや平和の大切さについて深く考える態度を養います。

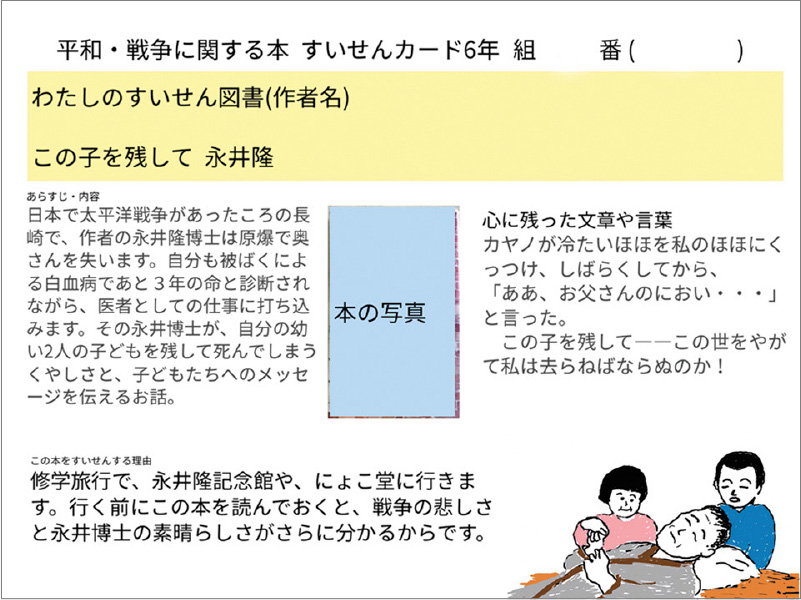

自分が選んだ本の推薦書を、下級生に伝えるために書く学習です。その際、授業支援クラウドのアプリ(ロイロノートやMetaMoji Note、Classroom)を使って、1枚のデジタルカードにまとめるようにします。

それらのアプリを使う理由は、互いにカードを見合って、アドバイスし合って推敲ができるからです。また、この単元で作成した本の紹介カードを一括して学校の資料箱やフォルダに入れておくと、必要に応じて下級生(ここでは、翌年、平和学習で修学旅行に行く現5年生)にタブレット上で読んでもらうこともできます。

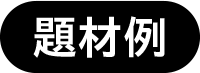

①サンプルを見て、図書推せんカードを書くことをゴールにして教科書教材と他の本を読むという学習の見通しを持ちます。

②平和教材「ヒロシマのうた」を読み、あらすじや心に残った葉や場面などを出し合い、内容を読み取ります。

③戦争と平和に関する本を読み、紹介したい内容を考えます。

④サンプルを元に、カードの書き方を学びます。

⑤タブレットを使って、カードを作成します。まず、ロイロノートのアプリを開き、個人IDでログインします。次に、国語の授業の部屋に入って、ノートを作成します。そして、教師が送ったサンプルカードを受け取り、項目に沿って書き込みます。紹介する本の写真を撮って取り込み、体裁を整えます。

⑥互いの作品カードを読み合います。

⑦ブラッシュアップした作品カードは、学校共有の資料箱やフォルダに保存し下級生に読んでもらいます。

サンプルがあったことやタブレットを活用したことで、短時間で出来上がりました。子どもは、何度も読み直してすばやく書き直していました。また、読み手のことを考えて本を選んだり文章を書いたりしました。

読み合わせの時には、「理由がはっきりしているか」「下級生でも読める文字や言葉になっているか」を意識させて、アドバイスし合うことが大切です。また、ワンポイント的に手書きのイラストを入れることで、作成者なりの味が出ます。

全学年国語で、「本を紹介する単元」の系統があり、学校全体で取り組める題材です。

●5年:グループで、共通のテーマの本を紹介しよう

●4年:心に残った本を、みんなにすすめよう

●3年:友達に読んでもらいたい本を、しょうかいしよう

●2年:本の面白かったところを、友達に教えよう

●1年:すきなおはなしやじんぶつを、しょうかいしよう

図書室の本は、みんなが読めるようにいずれ返却しなくてはなりません。本の表紙や心に残ったページを写真に撮っておくことで、紹介したりカードを書いたりする時に活用できます。図書室とも連携して、図書推薦カードをストックしていくことも可能です。

また、それぞれの学年で同じ授業支援クラウド(ロイロノートなど)にデジタル化して保管しておくと、学校全体で共有化が図られると同時に、それぞれの子どもの学習の成果が蓄積され、学びの足跡になります。