授業力を高めたい!⑥ 学習形態をデザインする|樋口綾香のすてきやん通信

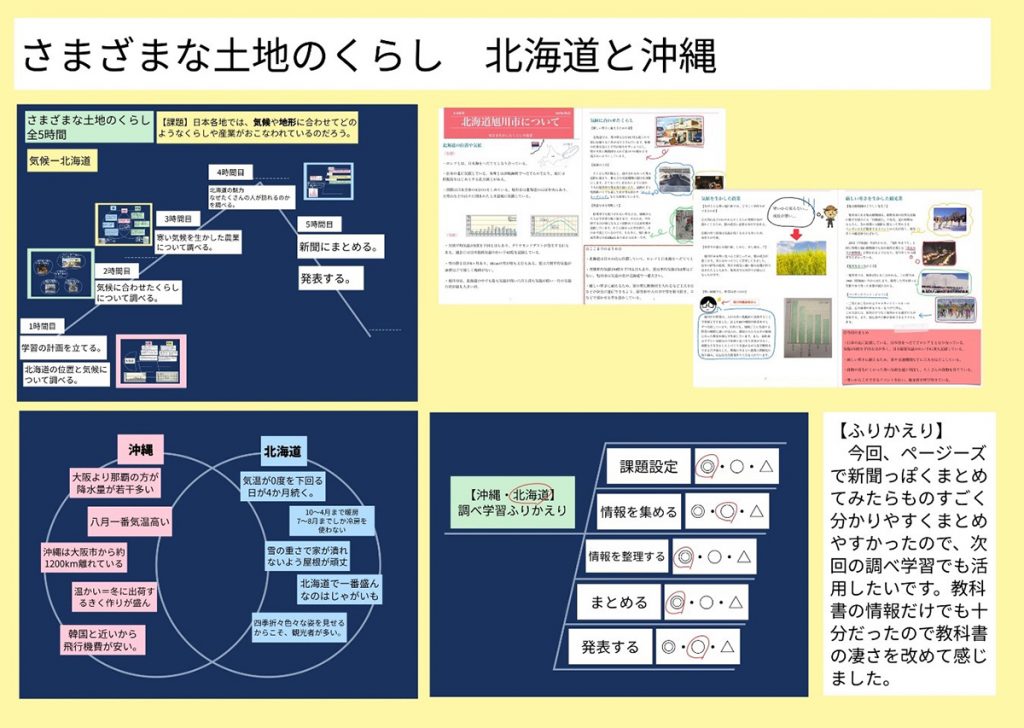

Instagramでは2万人超えのフォロワーに支持され、多くの女性教師のロールモデルにもなっている樋口綾香先生による人気連載! 研究の仕方が分からなかったり一人では不安だったりする先生に向けて、授業力を高めるための手段や考え方についてお伝えするシリーズをお届けしています。今回は、学習形態について考えます。

執筆/大阪府公立小学校教諭・樋口綾香

目次

学習形態とは

学習形態とは、「授業における学習の組織形態」であり、大きく次の三つに分けられます。

- 一斉学習

- グループ学習

- 個別学習

それぞれの学習形態には、どのようなメリットやデメリットがあるのでしょうか。

①一斉学習

教師が一人で、大勢の子供たちに対して授業をするという形態です。

一般的に行われてきた学習形態であり、教師が授業を進めるため、子供たちは安心して学ぶことができます。学習の進度が揃っているため、学級全体の一体感が生まれやすく、友達の意見を聴きながら効率よく学ぶことができるので学習への意欲が持続しやすいというメリットもあります。

しかし、一人対大勢ということから、子供たち一人ひとりの考えを知ることが難しい場合があります。そのときには、ペアワークを入れたりノートに考えを書かせたりして、思いを表現できる場をつくるとともに、教師は子供が困っていることに気づき、適切な手立てや支援を講じます。

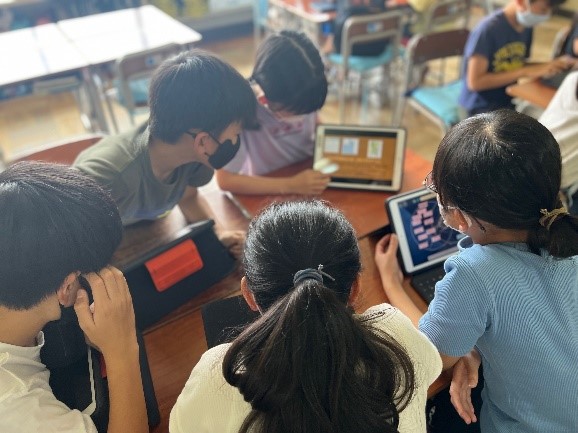

②グループ学習

学級を小集団(グループ)に分け、そのグループ内で学習する形態です。3〜4人が適切であるとされています。

全体では意見を言いにくい子供でも、グループであれば話せるという場合があるため、発話量が増えます。また、わからないことを相談しやすいことから、学習に不安がある子供にとっては一つの手立てになります。

私のクラスでは、グループの中で役割があります。その役割は、次の4つです。

- 司会

- 司会のサポート

- 時間管理

- 書記

席替えをするたびに役割が代わり、子供たちはさまざまな役割を経験します。

例えば、司会は「話合いを進める役割」です。この役割を経験したことのある子供は、司会の大変さを知っているので、話合いを円滑に進めるために積極的に発言したり、司会をサポートしたりしようとします。

グループ学習を活発に行うことによって、子供たちの責任感や対話力が育っていくと感じています。

一方で、それぞれのグループで話し合った内容を全体で議論していると授業時間が足りなくなってしまったり、グループによって話合いの深まりにも差が生じやすくなったりするなど、デメリットもあります。

③個別学習

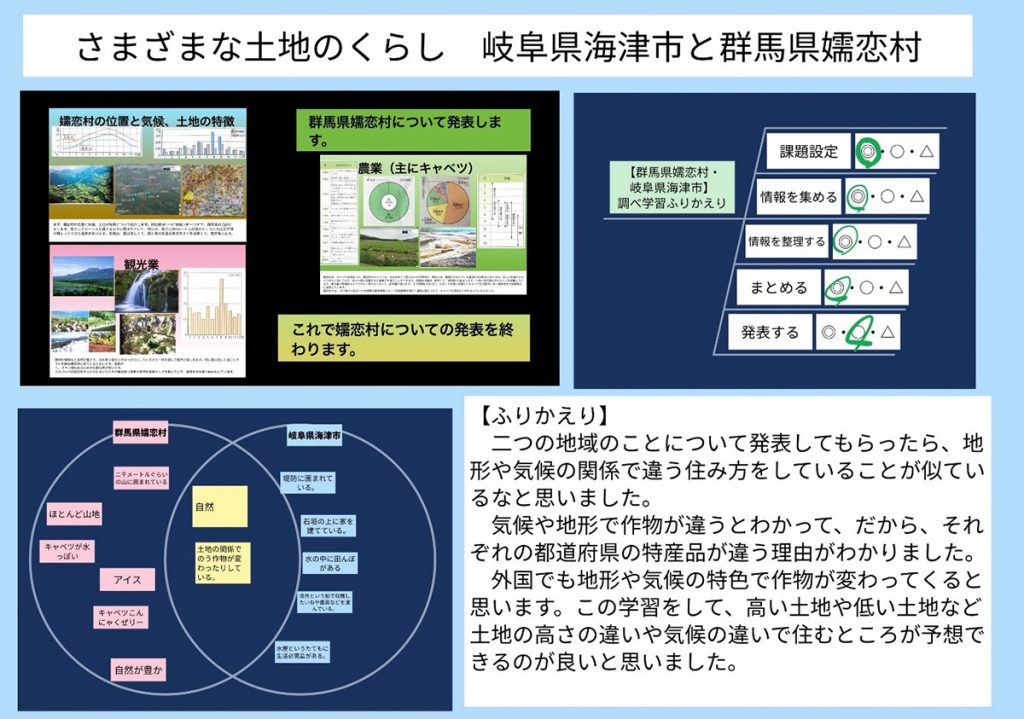

子供たち一人ひとりの能力や資質に応じて、それぞれの自発性を尊重して学習目標を達成させようとする学習の形態です。

子供たちが学習課題を個別で設定することができ、学習方法を主体的に選択できれば、もっとも学びやすい学習形態と言えるでしょう。しかし、現実はそう簡単にはいきません。

「一人ひとりの能力や資質に応じる」ためには、教師側が子供たちそれぞれの資質・能力を適切に把握できていることが必要であり、「自発性を尊重する」には、子供たちが自ら動き出せるように、さまざまな課題解決の手段を身につけるための学習を積み重ねていなければなりません。

学習目標が十分に到達される個別学習は、一朝一夕にはできないというのが私の考えです。

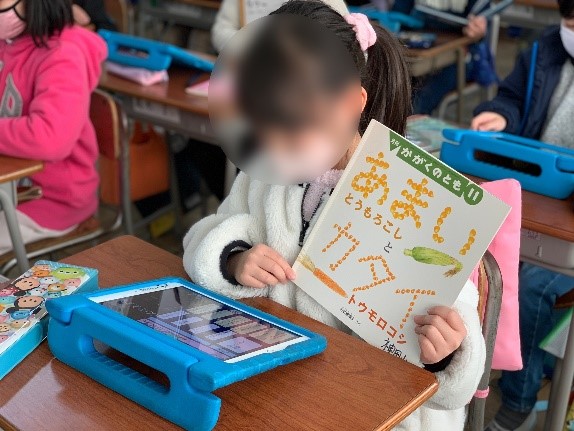

しかし、難しいと考えていた個別学習が、最近では、実現可能だと感じる機会が多くなりました。それは、「1人1台タブレット端末」の導入がきっかけです。では、タブレット端末をどのように使うと個別学習を実現できるのでしょうか。

タブレット端末を有効に使おう

「1人1台タブレット端末」が導入されたことにより、個人の考えが可視化され、子供たち一人ひとりの興味関心や学習進度、困っていることなどを教師側は把握しやすくなりました。さらに、共有化のツールを使えば、子供同士も教師と同じように、友達の考えや学習スタイル、得意なことや苦手なことを把握できるようにもなりました。

可視化や共有化により、タブレット端末は子供たちの学びやすさにつながるとともに、学び方も多様にしてくれたと感じています。

ただタブレット端末を与えるだけでなく、「何がしたいか」を考える機会を保障し、授業を通して「どうやったら実現できるか」という体験を積み重ねてきたことによって、個別学習が機能するようになってきたのでしょう。