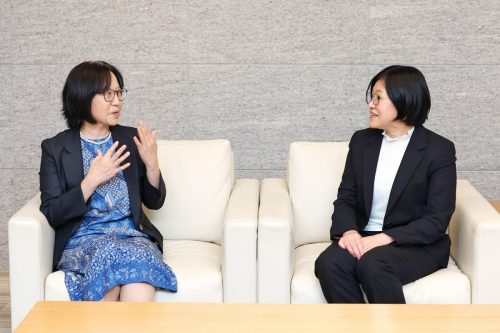

個別最適化を実現するICT活用法~多様性を受け入れるクラスづくり(第5回)~加藤典子先生×高山恵子先生対談

「多様性を受け入れるクラスづくり」をテーマにした、文部科学省特別支援教育調査官を務める加藤典子先生と、NPO法人えじそんくらぶ代表・高山恵子先生による対談の第5回(全6回毎週火曜日公開)。今回は、ICTを活用した学びや学びの個別最適化について考えていきます。

加藤典子(かとう・のりこ)文部科学省初等中等教育局特別支援教育課特別支援教育調査官。鳥取県出身。鳥取県の公立小学校で教員を14年間務めた後、鳥取県教育委員会特別支援教育課指導主事(LD等専門員)や鳥取市教育委員会学校教育課主査などを経て、令和2年度より現職。

高山恵子(たかやま・けいこ) NPO法人えじそんくらぶ代表。臨床心理士。薬剤師。昭和大学薬学部卒業後、約10年間学習塾を経営。1997年アメリカトリニティー大学大学院教育学修士課程修了(幼児・児童教育、特殊教育専攻)。’98年同大学院ガイダンスカウンセリング修士課程修了。木村泰子先生との共著『「みんなの学校」から社会を変える』(小学館新書)など、著書多数 。

目次

ICTと実体験による学びを併用することが大切

高山先生 コロナで学校現場は大変だと思いますが、コロナによって教育現場はどのように変わったでしょうか? また、どのように変わるべきでしょうか?

加藤先生 こんなに長引くなんて思ってもなかったところがあります。学校の活動が制限されることで、小学校の低学年で実際に体験したり、人と近い距離でやりとりしたりということがすごく減っている影響が、これからどんな形で出てくるのかなというのが、すごく心配な部分です。ですから、誰かと直接やりとりをすることは、今まで以上に意図的にとり組まないといけないだろうなと感じています。現場に行けていないので、何とも言えないんですけれども。

高山先生 低学年は体得が何より重要な時期だから、大変ですよね。オンラインになった影響で、宿題などもいろいろ課題があるかと思うのですが、そこのところはどうでしょうか。

加藤先生 健康面の配慮もいるので、ICTを1日中使っているわけにもいかないと思いますが、疑似体験的なところではわりと効果があるという話はよく聞くんですよね。直接体験ができない分、そういうものを使うというのは、これからの世の中では必要なんだろうなと思うんですけど、どう体験させるかなんですよね。

高山先生 いろんな計算問題なんかも、タブレットを使うとレベルに合わせてできるようになったし、音声入力もできるようになりました。タブレットが使えている割合ってどれくらいですか。

加藤先生 配備は90%以上できています。少し聞いたところでは、この時間はタブレットを使ってみようタイム、という感じで使っているとか、ある自治体では1日1時間は使ってみるというところから始めているようです。使い方に慣れるという段階だと思います。

高山先生 えじそんくらぶ(高山先生が代表を務めるNPO法人)の保護者の方のリサーチによると、同じ市内でも千差万別だそうです。学校間で使い方に差があり、なおかつクラスで差があるようです。もちろん学年でもあるみたいです。これからますます差が出てくるかなと思うんですよね。

ただ、すごく大切なのは、実体験があってからバーチャルはいいけど、実体験なくバーチャルというのはすごく危険じゃないかと思います。手で触った感覚とか、足で落ち葉を踏む感覚とか、そういう小さな頃からの経験や体感のところを重視しないと難しいというか、そことのバランスが必要かなと思います。

加藤先生 低学年ならではですからね。それあっての抽象的な概念ですからね。

高山先生 実際に人とのコミュニケーションを取ったり、虫や動物に触れたことがなくて、いきなりタブレットというのは問題があると思います。第1回にお話しした「数の概念」が入っていないというのと、とても似たところですね。実体験なく抽象概念から入ると、あとで実生活との乖離が大きくなったりしますよね。

加藤先生 昔に戻るというだけじゃいけないでしょうから、併用しながらということになるんでしょうけど。